|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

Единый путь распространения мегалитов, коневодства, колоколовидных кубков и гаплогруппы R1b в Европе V-III тыс. до н.э.)

Ключевые слова: ритмология, клиодинамика, гелиогеофизика, археоклиматология, климатические причины расселениия скотоводов, древние экологические кризисы, колебания Каспийского моря, циклы засух, ритм увлажненности Петтерсона-Шнитникова, очаг Y-ДНК популяции R1b, миграции гаплогруппы эрбинов, экспансия культуры колоколовидных кубков, зарождение коневодства, пути распространения домашней лошади, строители европейских мегалитов. .

Keywords: Y-DNA R1b haplo-group focus, Bell Beaker Culture incipience, BBC expansion, horse breeding origin, West-European megaliths, ancient ecological crises, Caspian fluctuations, climatic rhytm of old migrations, Eurasian nomads single route.

Оглавление:

Примечания:

В настоящей работе сравниваются экспансия археологической культуры колоколовидных кубков (далее — ККК) и миграция Y-хромосомной популяции R1b в Западную Европу с учетом других сопутствующих явлений (появление коневодства, распространение мегалитических традиций, дивергенция дене-кавказской языковой мегасемьи). Показывается достоверность некоторых корреляций и раскрывается ряд сторон малоизвестных исторических событий, например, переход гарамантов (одного из "народов моря") через Сахару в экваториальную Африку после "катаклизма бронзового века" (именуемого в эпосах "Троянской войной"). Выясняется связь этих явлений с периодическими изменениями климата в евразийских степях и возникающими экологическими кризисами, в том числе катастрофического характера (извержение вулкана Санторин в Эгейском море).

Исследование мультдисциплинарное, относящееся к сфере археологии, истории, климатологии, исторической экологии, популяционной генетике, гелиогеофизике, космобиофизике. В плане биофизики рвссматривается влияние солнечной активности и положения планет на человеческое общество через посредство изменения климата, сейсмичности и коровых излучений.

This paper compares the expansion of archaeological Beaker Culture and the migration of Y-chromosome R1b population in Western Europe, taking into account other related phenomena (the appearance of horse breeding, distribution of megalithic tradition, the divergence of the Dene-Caucasian language macrofamily). It shows the high reliability of this correlation and reveals some little-known sides of historical events, such as Garamantes (one of the "Sea Peoples") crossing the Sahara to equatorial Africa after the "disaster Bronze Age" (referred to in epics "Trojan War"). It explain the connection between these phenomena and the periodic changes in climate in the Eurasian steppes and emerging environmental crises including the catastrophic nature (eruption of Santorini volcano in the Aegean Sea).

Многие народы Западной Европы впервые познакомились с коневодством после распространения там энеолитической культуры колоколовидных кубков [Ист.Евр., 1988, С. 89], самые первые памятники которой обнаружены на Иберийском полуострове в 3-м тысячелетии до н.э. Вместе с этими и предыдущими пришельцами, которые шли тем же путем, по средиземноморскому и атлантическому побережьям и островам распространяется традиция строительства мегалитических сооружений — как астрономических обсерваторий (самое известное — Стоунхендж в Британии, начатый в 3020—2910 гг. до н.э.) [Хокинс, 1984], так и дольменов.

В то же время, само коневодство зародилось ни Южном Урале в 7—6 тысячелетиях до н.э. (возможно, еще раньше — и на соседних территориях). Значит, путь носителей коневодческих археологических культур в Западную Европу лежал оттуда через Волго-Уральские степи, а затем через Восточное и/или Западное Причерноморье. Затем экспансия ККК шла из Восточного Средиземноморья в Западное — или через Ближний Восток и Северную Африку, или морским путём. Последнее предположение более вероятно, т.к. культура сначала распространялась по островам и побережьям.

Косвенным подтверждением такой миграции может служить установленные в последнее время лексические схождения между а) языком басков — вероятно, одних из исконных жителей Иберийского полуострова, б) исконными северокавказскими языками, в) языком кетов на Енисее, г) китайско-тибетскими и д) языками индейцев-атапасков в Канаде, которые отделялись от общего языкового ствола в различное время [Кетский, 1982, С. 197; Старостин, 2007, С. 265]. Траектория от Енисея через Кавказ до Иберийского п-ова почти совпадает с путём первоначального распространеня коневодства.

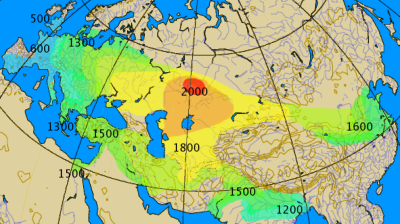

Наконец, эта гипотеза получает поразительное подтверждение на основе исследований в бурно развивающейся в последнее время популяционной генетики (молекулярной генеалогии). Согласно реконструкции времени и места образования Y-хромосомных гаплогрупп и их субкладов, выяснилось, что направление миграции носителей "мужской" гаплогруппы R1b (рис. 1a) полностю включает в себя указанную выше траекторию экспансии ККК. Правда, после своего появления, эта концепция подверглась критике и потеряла (надо думать, временно) былой научный интерес.

|

|

|

|

Рис. 1a, 1b.

Пути распространения популяций с Y-хромосомным субкладом R1b (слева), R1a и их предковым кладом P (справа).

|

||

В этой статье еще раз проанализированы факты, надежность корреляций, и составлено своё видение достоверности отождествления носителей культуры колоколовидных кубков и Y-хромосомной гаплогруппы R1b. Кроме того, в результате этих сопоставлений, приоткрылись неизвестные страницы древней истории Евразии и культурно-исторических процессов, распространение которых дошло даже до Экваториальной Африки.

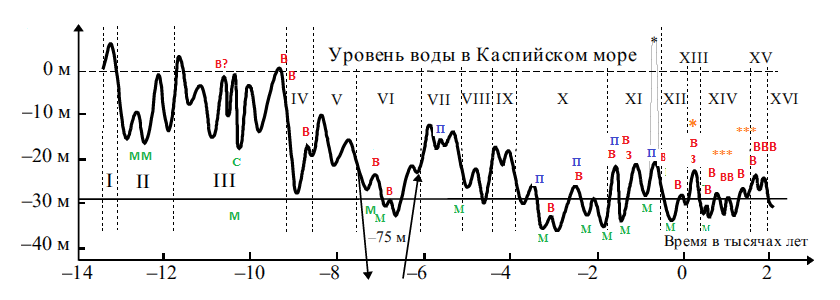

Как далее выяснилось, побудительными причинами этих дальних миграций, как в Великой Степи, так и в Эгеиде, были экологические кризисы, приходящие на засухи в 2000-летнем цикле увлажненности, геологически отражащиеся в колебаниях Каспийского моря и других внутренних водоёмов [Эйгенсон, 1963, СС. 41, 203].

Исследоваться и сопоставляться будут следующие исторические процессы:

Затем нужно будет определить вероятную причину начала этих процессов.

|

|

Рис. 2. Распространение колесниц в III—II тыс. до н.э. |

На некоторых неолитических памятниках Южного Урала костей лошади больше половины всех фаунистических остатков. На отдельных памятниках их число составляет 80—90% всех костей (стоянки Давлеканово, Мурат, Карабалыкты VII, Суртанды VI—VII, Зюраткуль, Янгелька и др.) [Матюшин, 1972, СС. 248—249]. А вот в древнейшем очаге одомашнивания животных — Ближнем Востоке, — лошадь была не известна и в мезолите и в неолите, а появилась там только в эпоху бронзы (около середины II тыс. до н.э.) — как правило, вместе с распространением колесных повозок [Матюшин, 1996; Матюшин, 1972, СС. 229—230; Ран.этн.ист., 1977, С. 278].

Дикие предки лошади почти не сохранились до нашего времени. Но в Каповой пещере на Урале (дата по C-14 — 14680±150 лет назад) вместе с мамонтом и носорогом нарисована лошадь. Значит, палеолитическим охотникам Южного Урала она была хорошо известна. Вероятно, и в мезолите она продолжала еще обитать на Южном Урале и, скорее всего, была одомашнена именно здесь.

Самые древние останки домашней лошади найдены в Южном Предуралье на стоянках Муллино и Давлеканово (прибельская неолитическая, затем агидельская энеолитическая культура Волго-Уральского междуречья). Они датируются по C-14 рубежом VII—VI тыс. до н.э. [Матюшин, 1996]. Это был период засух, когда плодородная Сахара превратилась в пустыню, а Каспийское море испытало самую большую регрессию (мангышлакский период — см. § 5.1, рис. 12a). Во время этого экологического кризиса часть населения мигрировала из Прикаспия в Западную Сибирь, часть — в Ферганскую долину, часть заселила дно Северного Каспия. Вероятно, людям пришлось научиться жить в высыхающей и прогрессирующей степной зоне, осваивать новые виды скотоводства.

На Ближний и Средний Восток лошадь попала не только одомашненной, но и уже со знанием ее повадок и правил выведения новых пород. В Эламе найден рисунок, сделанный примерно 2—3 тысяч лет до н.э., с породами лошадей, которые выводятся и сейчас.

В этой связи интересно, что на середине дистанции от Приуралья к Ближнему Востоку - в Южном Азербайджане (поселение Аликемектепеси) - "даёт древнейшее свидетельство наличия лощади во всём кавказско-переднеазиатском регионе" [Энеолит, 1982, С. 135]. Причем, представлены 2 породы лошади. Очевидно, что уже "не позднее IV тыс. до н.э. на Южном Кавказе была уже доместицирована лошадь, и что Юго-Восточное Закавказье (Муганская равнина) является одним из древнейших очагов разведения этого животного".

|

|

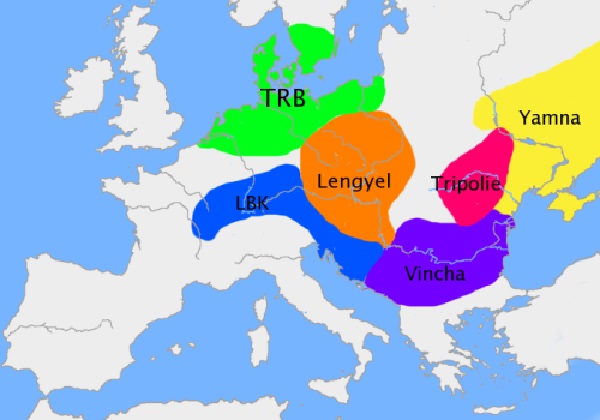

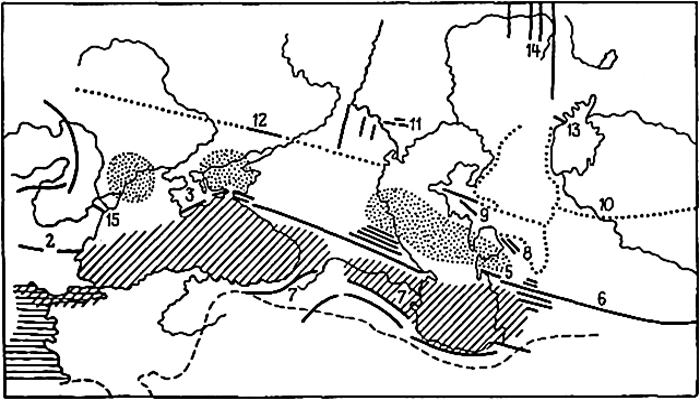

Рис. 3.

Неолитические и энеолитические культуры Европы V—III тыс. до н.э.:

|

Во многих регионах домашняя лошадь появилась вместе с колесницами (рис. 2), как это было в начале II тысячелетия в иньском Китае [Ран.этн.ист., 1977, С. 278].

Колесо — важнейшее изобретение древности, сделанное, по-видимому, в "допотопной" Месопотамии одновременно с изобретением гончарного круга в IV тыс. до н.э.. Самый древний рисунок колеса найден в Уре (3400 г. до н.э.). Колеса были вначале сплошными, а в повозки запрягали ослов.

Изображения боевых колесниц на шумерском артефакте, известном как Урский Штандарт, датируются серединой III тыс. до н.э. А явные свидетельства применения лошадей в колесницах имеются в некоторых гробницах ХХ в. до н.э. Колесные повозки найдены в курганах южнорусских степей и Урала III—II тыс. до н.э. На стоянке Кривое озеро синташтской культуры обнаружена боевая колесница, датированная по костям лошади 2026 г. до н.э. Таким образом, носители синташтинской культуры использовали первые сохранившиеся колесницы в истории. А самые мобильные двухколесные (одноосные) военные колесницы впервые появились (вернее, обнаружены) в Сирии в III тыс. до н.э. Четырёхколёсные повозки-игрушки найдены также в детских захоронениях катакомбной культуры (XXV—XX вв. до н. э.). Судя по втулкам на колёсах, сами оригиналы уже использовали неподвижную ось.

Затем, еще до распространения колесниц и связанного с ними коневодства, домашняя лошадь появилась в неолитических и энеолитических культурах степной и лесостепной полосы Европы [Матюшин, 1972, С. 230; Мартынов, 1982 с. 78—79]. Кости коня найдены в поселениях культур Кёрёш (VII—V тыс. до н.э.: от Подунавья до Адриатики), Караново (6200—5500 гг. до н.э.: совр. Болгария), линейно-ленточной керамики (ок. 4500 г. до н.э.: долина Дуная), воронковидных кубков (4000—2700 гг. до н.э.: Прибалтика, Ютландия), Боян-Марицы (IV тыс. до. н.э.: совр. Румыния) и ее потомка Гумельницы, днепродонецкой (первая половина IV тыс. до н. э.), среднестоговской (вторая половина IV — нач. III тыс. до н. э.), в последней фазе Триполья (VI—III тыс. до н.э.: Дунайско-днепровское междуречье). Древнейшее известное в Старом Свете ритуальное захоронение коня (что говорит об определяющей роли этих животных в экономике) открыто Д. Я. Телегиным на среднем Днепре на поселении Дереивка (поздняя стадия культуры Средний Стог — кон. IV — нач. III тыс. до н.э.).

Ниже — кратко о некоторых из этих культур, в интересующем нас русле.

Вывод. Одомашнивание лошадей произошло в районе Южного Урала не позднее 6000 г. до н.э. (прибельская, затем агидельская культуры). Наиболее вероятный путь распространения коневодства с мест его зарождения проходил на юг по Волге, а затем разделялся на западный (Дон — Днепр — Дунай — Балканы и далее) и восточный (Южный Прикаспий — Передняя Азия). Кроме того, коневодство распространялось и по степям Южной Сибири .

III тысячелетие до нашей эры — время важных изменений в экономике и этнокультурной карте Европы (около 3000 года до н. э. появилось первое Троянское поселение). В начале тысячелетия наблюдались большие изменения в природной среде, т.к. это было время перехода от атлантического климата к суббореальному. Это период характеризуется достаточно высокими средними температурами и большей сухостью [Ист.Евр., 1988, С. 86]. Уровень моря становится выше, но уровень внутренних вод падает — для Каспия это был махачкалинский регрессионный период (§ 5.1, рис. 12a).

Это тысячелетие было переходным от энеолита (в некоторых местах — неолита) к бронзовому веку. В Европе сложилось 3 центра высокой культуры:

Все эти центры имели мегалитические традиции и, вероятно, были связаны культурным, а, может быть, и этническим обменом.

Также это тысячелетие, особенно его вторая половина — время великих переселений:

В это же время постепенно исчезают энеолитические культуры Балкан, Подунавья и Причерноморья в результате давления восточных степных культур.

|

|

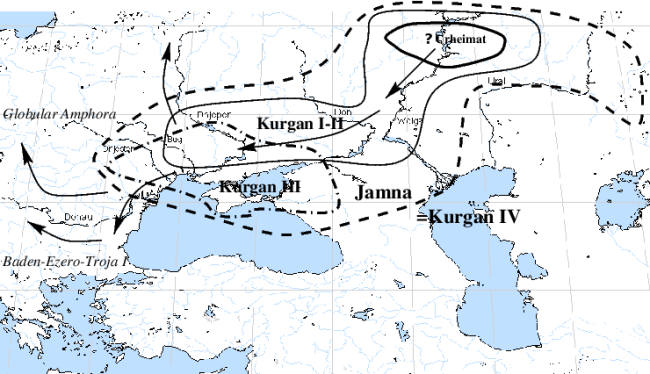

Рис. 4. Распространение курганных культур V—III тыс. до н.э.

|

Конец же III тыс. до н.э. отмечен этническими перемещениями, сопровождаемыми дикими разрушениями и вырезанием населения, часто родственного. Кочевники на колесницах завоёвывают древние государства. Начало этому положили индоевропейские племена, а далее эстафету подхватили другие народы по "правилу домино": хурриты, гиксосы [Древние, 1997, С. 94]... В эту эпоху анатолийские индоевропейцы (хетты, лувийцы, палайцы) захватывают государство Хатти в Малой Азии, греки — Пеласгию (как до них назывались Балканы) и Трою, гутии — Аккадское царство в Месопотамии.

Несколькими столетиями позже (XVII век до н.э.) индоарии завоевывают города хараппской цивилизации, распространяясь по Индостану, касситы - Месопотамию, а гиксосы — Египет, без боёв и жестоко.

Эти завоевания зафиксированы, например, в археологических слоях Трои 1-7: в 2500 г. сгорает Троя-1, в 2300 - Троя-2, в 1700 г. отстраивается Троя-7 с совсем другим населением.

Все эти и другие миграции племен с производящей экономикой могли быть обусловлены разными причинами: перенаселением (в т.ч. с сопутствующими эпидемиями), истощением кормящего ландшафта, изменением климата (см. § 5.1), агрессией соседних племен и даже обычаями. Например, у древних сабеллов в Италии существовала традиция "священной весны", когда во время бедствий давалась клятва принести в жертву богам всех детей и детенышей, родившихся в следующую весну. Затем жертва животных была заменена выкупом, а жертва детей — их выселением, когда повзрослеют. В результате молодое поколение периодически покидало родину и шло завоевывать себе новые земли.

Поскольку инициаторами многих крупных миграций были племена евразийских степей, большинство из которых, как предполагают, принадлежало к индоевропейским коневодческим культурам, рассмотрим «курганную гипотезу» Марии Гимбутас (1956) о прародине и миграционных волнах индоевропейцев. Она подразумевает постепенное распространение курганной культуры с Приуралья в степную зону, а затем и за ее пределы, что привело к появлению смешанных культур, таких, как культура шаровидных амфор на западе, кочевых индо-иранcких культур на востоке и переселению протогреков на Балканы примерно в 2500 году до н.э. (рис. 4, 5).

Изначально Гимбутас обосновала 4 этапа развития курганной культуры и 3 волны её распространения:

К этим большим волнам расселений индоевропейских народов V—III тысячелетий до н.э. можно добавить еще две крупные индоевропейские волны II тысячелетия до н.э.:

Видно, что почти все эпохи индоевропейских миграций (кроме самой первой) совпадают по времени с понижениями уровня Каспийского моря (рис. 12a), что обычно отражает наступление засух, которые вынуждали кочевников перемещаться по степи с востока на запад в области с менее континентальным климатом. Иногда миграции происходили и при повышении уровня Каспия, когда северокаспийское население вынуждено было перемещаться на север вверх по Волге, на запад к Дону и Днепру (I волна) и на восток в приаралье.

|

Курганная культура (начиная с различных своих этапов) характеризовалась следующим:

|

|

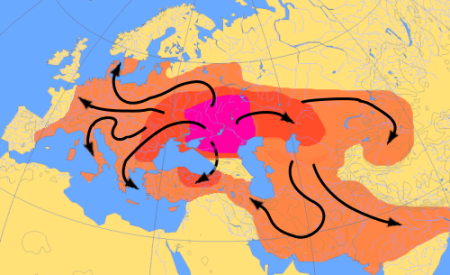

Рис. 5. Миграции индоевропейцев V—II тыс. до н.э.

|

Вывод. Одомашнивание лошади, а, позднее, использование повозок сделало курганную культуру мобильной и расширило её на весь регион южнорусских и зауральских степей, где стали говорить на поздних диалектах праиндоевропейского языка (рис. 5). Волны курганной экспансии принесли в Евразию медный, а затем бронзовый век. Результатом последней, 5-й волны стало наступление железного века. Все эти волны, кроме первой, инициированной наводнением Каспия, происходили во время его регрессий.

Еще одна большая миграция III тыс. - культуры колоколовидных кубков - охватила преимущественно Западную и Центральную Европу [Карлтон, С. 181], отчасти и Южную в самом конце тысячелетия. ККК рассматривается как единая с рядом локальных вариантов. Она существовала более короткий период времени, чем культуры шнуровой керамики. В хозяйстве большую роль играло коневодство, и в ряде регионов Европы домашняя лошадь появилась впервые именно с племенами этой культуры [Ист.Евр., 1988, С. 89]. Исходная область миграции не установлена окончательно, но считается, что по крайней мере одним из районов формирования была Центральная Португалия. Здесь возник вариант культуры кубков, который называют "морским", и отсюда он распространился на Бретань. В Португалии и Бретани для культуры кубков характерны коллективные захоронения в могилах мегалитического типа. Из Бретани эта культура проникла в устье Рейна. На территории Голландии она испытала влияние со стороны культуры шнуровой керамики (рейнских кубков). В результате в погребальном обряде появились подкурганные могилы со скорченными трупоположениями. Из Бретани и Голландии ККК, видимо, проникла в Англию. Часть носителей этой культуры из Голландии поднялась вверх по Рейну, где произошло их смешениес племенами культуры шнуровой керамики.

Не решенной остается проблема возникновения среднеевропейского центра ККК, охватывающего в основном территории Чехии и Моравии, а также области выше (Австрия, Бавария) и ниже (Венгрия) их по течению Дуная. К этому же центру относятся памятники на территориях Саксонии и Польши. Могильники здесь бескурганные, погребения скорченные, но с течением времени появляется и трупосожжение. Большой интерес представляет движение культуры кубков на юг, в долину Роны, на Сардинию, Сицилию и даже обратно на пиренейский полуостров. Миграция племен культуры кубков приняло форму инфильтрации, при которой культуры, распространяясь довольно быстро на обширной территории, сохраняют особый, устройчивый набор погребального инвентаря. Однако местный субстрат оказал довольно сильное влияние на культуру кубков, в результате чего возникли смешанные группы.

О хозяйстве ККК сказать что-либо определенное трудно: поселения почти нигде не исследовались, за исключением крайнего юго-востока ареала. Здесь, на берегу Дуная, в зоне Будапешта на о. Чепел обнаружены малые поселения, плотно следующие одно за другим несколько километров. Они помогают бросить взгляд на хозяйственную деятельность их обитателей. Охота играла гораздо меньшую роль, чем содержание скота. Преобладала лошадь, которая появилась на среднем Дунае немного раньше. Но на Чепеле костных остатков лошади больше, чем остальных домашних животных. Никаких свидетельств использования лошади в качестве тягловой силы или под седло нет. Видимо, она была лишь источником мясной пищи. Немного уступает лошади крупный рогатый скот, а овцы, козы и свиньи найдены в небольшом количестве. В Голландии домашняя лошадь появляется вместе с ККК. Носители культуры кубков были знакомы с металлургией и во всяком случае с металлообработкой. Медные ножи или кинжалы, а также украшения из меди очень часто находят в могилах.

|

|

|

Рис. 6. Культура колоколовидных кубков в Европе. |

Культура колоколовидных кубков (англ. Bell Beaker Culture — BBC) была широко распространена в позднем неолите на территории Португалии, Испании, Франции, Британии, Западной Германии (рис. 6). Самые ранние находки обнаружены в Португалии и датированы 2900–2800 гг. н.э., откуда вдоль водных путей культура стремительно распространилась по Западной Европе: в 2700–2500 гг. достигла нижнего Рейна, а около 2500 гг. — Ирландии, Британии и континентальных областей Германии. На территории Германии культуре колоколовидных кубков непосредственно предшествовала культура шнуровой керамики , а преемником стала унетицкая культура.

Характерными для нее являются небольшие глиняные сосуды в виде опрокинутого колокола. Типичные орудия: небольшие листовидные черешковые медные (и кремневые) ножи, треугольные черешковые с жальцами наконечники стрел, каменные, костяные и янтарные пуговицы и др. На поздних этапах развития ККК появляются изделия из бронзы.

Необходимость к постоянной перемене мест из-за обилия скота и вечной потребности в зеленом растительном корме вынуждала создателей колоколовидных кубков совершать громадные переходы, если и не ежедневно, как в степях Евразии, то еженедельно или ежемесячно. Это придавало культуре те динамику и энергию, которые и позволили совершить продвижение вплоть до крайнего запада континента части третьей большой волны индоевропейских завоевателей (см. $sect; 4.2), зародившейся в лесостепной и лесной полосах России в последней четверти III тыс. до н.э.

Однако, вопрос о происхождении культуры колоколовидных кубков остаётся спорным. Большинство учёных считает местом её возникновения Пиренейский полуостров, т.к., самые ранние находки керамики этой культуры сделаны в Португалии (это одна из ранних теорий). Есть точки зрения, связывающие её происхождение с Западным или Восточным Средиземноморьем, либо с Северной Африкой. Лантингом и Ван дер Ваальсом было выдвинуто предположение о том, что предшественниками культуры колоколовидных кубков являлись культура шнуровой керамики (или боевых топоров) и культура лейковидных кубков. В этом случае наиболее вероятное происхождение — Нидерланды и долина Рейна. Мария Гимбутас предполагала, что культура колоколовидных кубков могла происходить от культур востока Центральной Европы, подвергшихся влиянию степных кочевых племён. Однако, в настоящее время можно считать доказанным, что прямого влияния курганных культур не было.

В Центральной и Западной Европе часто культура колоколовидных кубков смешивалась с культурой шнуровой керамики — так, что возникали версии о преемственности первой из второй. Кроме того, существовала восточная группа ККК, которая сложилась в верховьях Вислы, Одера, Эльбы и Дуная после трансформации культуры шнуровой керамики под влиянием ККК. Из-за этого возникала гипотеза прихода культура колоколовидных кубков в Центральную Европу с востока. Однако здесь можно предложить версию одной из прародин ККК в низовьях Дуная, откуда одна ветвь мигрировала на Балканы и далее на юг и запад, а другая поднялась по Дунаю в Центральную Европу. Поскольку верховья рек Дунай, Рейн и Рона практически смыкаются, популяции этой ветви расселились по долинам этих и соседних рек.

Племена пришлой в Средиземноморье культуры колоколовидных кубков, как и "аборигенные" средиземноморские этносы, вероятно, были тем доиндоевропейским населением, которое проявило себя как "народы моря" во время гуманитарной катастрофы на исходе Бронзового века (XIII век до нашей эры). Это совпало по времени с регрессионным спадом в туралинском (рис. 12a). Наступающая с севера очередная, 5-я волна индоевропейских племен заселила полуострова и архипелаги Восточного Средиземноморья, вытеснив оттуда пеласгов, тирренов, часть анатолийских индоевропейцев. Спасаясь от уничтожения, народы высокоразвитых цивилизаций Средиземноморья на кораблях и по суху с семьями двинулись в сторону Древнего Египта, где с трудом были остановлены. Они заселили острова Средиземноморья, потеснив там автохтонное и другое местное население, возможно, родственное. Один из народов моря — гараманты — мигрировали в Северную Африку в районе современного Туниса и на своих колесницах промчались через всю Сахару до оазиса, который получил их имя — Гарама (Джерма). Этот народ жил там вплоть до арабского завоевания и был посредникомм в торговле римлян с племенами Африки. Поэтому в Центральной Африке можно найти лингвистические, археологические и генетические свидетельства пребывания там древних европейцев.

Вывод. Наиболее вероятный путь распространения культуры колоколовидных кубков: Нижний Дунай — Балканы — Малая Азия — Палестина — морем в Западное Средиземноморье (Мальта, Северная Африка, Пиренеи, Сардиния), затем атлантическое побережье Европы, Британский архипелаг и Южная Скандинавия. Другая ветвь культуры распространилась в Европе по так называемой "аварской тропе" (вверх по Дунаю), а потом вдоль других рек. На Нижний Дунай носители ККК пришли, по-видимому, с Поволжья (возможно, с промежуточным расселением на Северном Кавказе). Либо получили оттуда культурный импульс в виде коневодства и умения обрабатывать медь. В низовьях Дуная эта культура не удержалась в силу общих причин "вымывания" оттуда всех культур пришельцами с Северного Причерноморья. Т.е., эта территория стала "проходным" корридором для племен мигрирующих с востока на Балканы и Малую Азию.

Мегалитами называют археологические памятники сооружённые из одного или многих блоков дикого или грубооббитого камня. К ним относятся несколько групп памятников, которые типологически можно разделить на две группы –

|

Историческим прототипом мегалитических погребальных памятников [дольменов] служат погребения в естественных пещерах, иногда закрываемых фасадной плитой с "отверстием для выхода души". Такие погребения характерны для Северной Африки, юга Пиренейского полуострова и ряда островов Западного Средиземноморья. Следующей стадией развития мегалитических памятников являются погребения в искусственно расширенных гротах, также иногда закрываемых фасадной плитой. Они занимают более широкий ареал распространения в Западном Средиземноморье. Самые ранние мегалитические сооружения расположены в Бретани (4500 г. до н.э.) — их там до сих пор много. В Голландии (их называют «хунебедден») — позже, в 3500 г. до н.э. На Сардинии они известны как «гробницы гигантов». Когда древние хители Сардинии перебрались на Мальту, там возникла традиция строительства мегалитических сооружений, просуществовавшая весь неолит. Мегалиты Бретани, Испании, Англии, Шотландии, Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Мальты, Сардинии на несколько тысячелетий древнее Микен. Наиболее распространнённая разновидность мегалитических погребальных сооружений – дольмен – коллективные (реже индивидуальные) гробницы из больших каменных глыб поставленных на ребро вертикально или слегка покато и перекрытые одной или несколькими покровными плитами. У большинства дольменов фасадная плита имела большое круглое или овальное отверстие, закрываемое после каждого погребения фаллической каменной пробкой. |

|

Рис. 7. Карта распространения дольменов в мире. |

Дольмены широко распространены

|

|

Рис. 8. Распространение мегалитов в Европе и на прилегающих территориях. |

Мегалиты Урала. Самые известные — мегалиты острова Веры, образующие комплекс мегалитических памятников (камерной гробницы, дольменов и менгиров) на острове озера Тургояк (около Миасса) в Челябинской области. Остров расположен около западного берега озера и при низком уровне воды соединяется с берегом перешейком, превращаясь в полуостров. Мегалиты сооружены предположительно в IV тыс. до н. э. Самым большим сооружением острова является мегалит № 1 — каменная конструкция размерами 19x6 м, врезанная в скальный грунт и перекрытая массивными каменными плитами. Стены сооружения выполнены методом сухой кладки из массивных каменных блоков. Мегалит состоит из трех камер и соединяющих их коридоров. В двух камерах обнаружены вырубленные в скале прямоугольные ямы. Зафиксирована связь постройки с основными астрономическими направлениями. Предварительно сооружение интерпретируется как храмовый комплекс.

Мегалиты Центральной Европы Знаменитый Гозекский круг на юге современной Германии был создан представителями культуры накольчатой керамики. Большинство археологов считают, что Гозекский круг использовался для астрономических наблюдений, а именно для составления лунного календаря. Осколки керамики, найденные в окрестностях круга, указывают на то, что он был сооружён около 4900 г. до н. э. На керамике отмечаются два вида линейных узоров, характерных для того периода.

Мегалиты Западного Кавказа. В России (на Западном Кавказе) имеется большое количество дольменов. Кавказские дольмены были созданы в период ранней и средней бронзы с III—II тысячелетия до н.э. и использовались до I тысячелетия до н.э. во времена существования дольменной культуры. Дольменная культура следует непосредственно за новосвободненской — примерно с 2900—2800 гг. до н. э. Радиоуглеродная датировка самого старого дольмена (комплекс Псынако-I) — 2340±40 г. до н.э. [может быть, более старые не сохранились?], а самого позднего (дольмена Колихо) — 1800—1500 гг. до н.э. Дольмены перестают возводить на Западном Кавказе около 1400—1300 гг. до н. э. [перед Троянской войной]. По мнению ведущего российского исследователя дольменов Кавказа В. Марковина дольмены здесь стали возводить сначала в районе основных находок майкопской культуры, а уж затем на южных склонах, обращённых к морю. Причём, по его мнению, «отдельные дольмены Корсики внешне неотличимы от кавказских; поздние постройки (гробницы-корабли — Naveta) близки дольменным постройкам, обнаруженным в верховьях реки Кубани».

Мегалиты Закавказья. Комплекс стоячих камней "Зорац-Карер" в переводе с армянского означает "каменное войско", а другое название — Караундж ("поющие камни"). Возраст мегалитического комплекса достигает 5500 лет до н.э. — он намного древнее Стоунхенджа [Хокинс 1984] и египетских пирамид. Каменные сооружения Зорац-Карера не использовались в качестве захоронений, а служили храмом бога Солнца и, при этом, являлись древней обсерваторией, поскольку отверстия в камнях соответствовали местоположению звезд на небе,

Мегалиты Палестины. В 1928 г. немецкий археолог Густав Дальман открыл дольмены в окрестностях Хеврона и на пространстве бывшего царства Васан, что послужило прообразом для библейских сказаний о роде исполинов [Косидовский, 1975, c. 161].

Мегалиты Западного Средиземноморья (Мальта, Сардиния, юг Франции — Рис. 9). Строительство храмов на Мальте началось намного раньше, чем в континентальной Европе (древнейший из известных – Cairn de Barnenez, Франция, 4500 г. до н.э.), а, значит, мальтийские мегалиты во многом являются прототипами для памятников других регионов. Воздвигнув без использования металлических орудий уникальные комплексы на Мальте, их строители внезапно исчезли в самом расцвете своей культуры. Причины этого не известны — предположения об эпидемии и войне не подтвердились. Мегалитические храмы есть не только на Мальте, но и на острове Гозо. При этом до недавнего времени считалось, что именно эти храмы, называющиеся Джгантия ("гигантский"), являются самыми древними наземными храмами на планете — их возраст около 3600 лет до н.э.

|

|

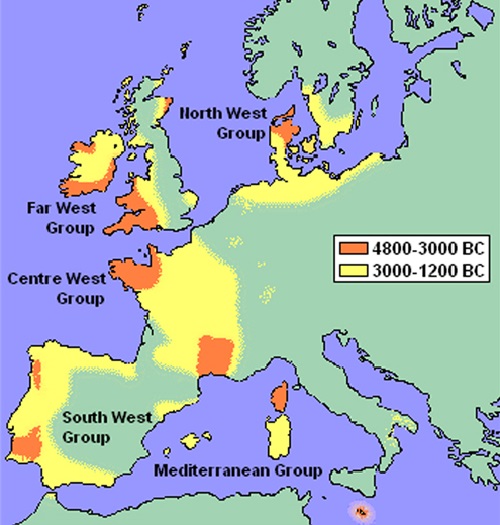

Рис. 9. Два этапа распространения мегалитов в Западной Европе. |

Мегалиты Пиренеев. Первые дольменные постройки Пиренеев датируются 4000—3500 гг. до н.э., т.е. они на 1000—1500 лет старше черкесских дольменов. Основное время их строительства подразделяют на 2 этапа, поздний из которых датируется 2700—2500 гг. до н.э., на основании чего заключается, что первый дольмен в районе Майкопа был возведен тогда, когда прото-баски закончили строительство своего последнего дольмена. Это даёт основание предполагать, что идея возведения дольменов пришла на Северо-Западный Кавказ из Басконии и, скорее всего, морским путем. Но могут быть и другие объяснения...

Мегалиты Бретани. Курган Барненес Находится около города Плуэзок, на полуострове Кернелен , Бретань (Франция) и оносится к раннему неолиту (примерно 4500 г. до н. э.). Он считается одним из наиболее ранних мегалитов в Европе. На кургане имеются образцы мегалитического искусства. Также среди мегалитов Бретани известны Карнакские камни (Мерлина), датирующиеся примерно 3300 г. до н.э. А культура Сены-Уазы-Марны эпохи позднего неолита — медного века (2400–1600 гг. до н.э.) в Парижском бассейне известна мегалитическими гробницами типа галерейных, в которых погребальная камера отделяется от входа плитой с амбразурой.

Мегалиты Британии. К ним относятся:

Мегалиты Северной Африки. Рокния — доисторический некрополь. Находится в провинции Гельма на северо-востоке Алжира. Включает более 7000 дольменов на полосе длиной около 2 км вдоль скалистого побережья. Для сравнения: во всей Франции было обнаружено только 4500 дольменов, включая полуразрушенные и ныне не сохранившиеся. В настоящее время в Рокнии проживает берберское племя шауи. Одни считают североафриканские дольмены не очень древними, другие находят их прототипами сапмых первых египетских пирамид. А ведь некоторые из таких древнеегипетских гробниц относятся к концу 2-й - началу 3-й династий, т.е., 3000-2650 гг. до н.э. Кроме того, имеются отдельные очевидные черты сходства между дольменами Северной Африки и Западного Кавказа, особенно инвентаря, обнаруженного в них [Марковин, 1978, С. 297].

Мегалиты Восточной Африки. Набта-Плайя — бывший бассейн в Нубийской пустыне примерно в 100 км к западу от Абу-Симбела и в 800 км к югу от Каира. Здесь обнаружено множество важных археологических находок, в основном эпохи неолита (4500 лет до н.э.). Интересно то, что сложившийся ещё в доисторические времена караванный путь из Абу-Симбела в оазис Бир-Ксейба и далее в Центральную Африку проходил через Набта-Плайя. В Набта-Плайя, близ высохшего озера, находится один из древнийших археоастрономических памятников. Сооружённая здесь почти одновременно с Гозекским кругом мегалитическая композиция служила календарным целям — она помогала определять летнее солнцестояние. Археологические находки указывают на то, что окрестности Набтиа-Плайя в тот период были населены в зависимости от сезона, предположительно летом, когда в озере был повышенный уровень воды, таким образом, определение летнего солнцестояния играло важную роль в планировании подходящего момента для миграции в места зимнего проживания.

Мегалиты Западной Африки. Это кольца камней-мегалитов в Сенегамбии (Сенегале и Гамбии), которые сооружались с VIII по XII века на месте захоронений более раннего времени. Известно не менее 1000 таких каменных колец. Каждое кольцо состоит из 8-24 латеритовых столбиков высотой 1—2,5 м и диаметром 4–8 м. Все каменные кольца находятся близ погребальных холмов. Известны и другие мегалитические сооружения. Все они были созданы в период между III веком до нашей эры и XVI веком нашей эры. По размеру и количеству мегалитических памятников, представленных в этой местности, включенной в список Всемирного наследия, не сравнится ни один другой район Земного шара. Однако, мы видим, что дольменов здесь не строили, мегалитическая культура относительно молодая, поэтому она не входит в исследуемый круг древнейших мегалитических сооружений V—II тыс. до н.э.

Мегалиты Индии многочислены и разнообразны, встречаются в различных районах страны [Марковин, 1978, С. 294]. Самые древние имели, как правило, «входное отверстие», строились с III—IV тысячелетия до н.э. на плато Декан (более всего — в Южной Индии) и предназначались для захоронений. Откуда пришла эта традиция на Индостан — пока неизвестно. Окончание времени действия комплекса южноиндийских мегалитических культур может быть датировано первой половиной I в. н. э. На востоке Индостана мегалиты появились в начале I тысячелетия до н.э., по всей видимости, из Индонезии. Они там сооружаются до сих пор, но без отверстий и просто как поминальные памятники.

Мегалиты Индонезии (Ява, Суматра, Калимантан). Изо всех островов Индонезийского архипелага остров Сумба (южнее Явы), особенно западная его часть, наиболее интересен своей необычной культурой, близко связанной с мегалитической традицией. Например, в Гунунг-Паданг обнаружена "Пирамида Света" возрастом 2300 лет [Османагич 2016, с. 171]. Она находилась в первом, мегалитическом слое, а всего слоев под ней четыре: возраст второго - 7000 лет, третьего - 10 000, а самого последнего (четвёртого) - 23 000 лет. Это пирамидообразное сооружение очень похоже на албанскую "Пирамиду Солнца". Также сохранялась традиция возведения мегалитических сооружений (монолитов, каменных стен, дольменов и т. д.) в деревнях ниасов, живущих на острове Ниас (южнее Суматры) [Беллвуд, 1986, 253 с.].

Мегалиты Меланезии (Новые Гебриды). Отечественный исследователь А. Кондратова указывает на маленький островок архипелага Новые Гебриды — Малекулу, где в середине 60-х годов нашего столетия местные жители возводили каменные дольмены и менгиры.

Мегалиты Микронезии (Яп, Понапе, Гуам). На островах Яп в Микронезии встречаются мегалиты. Здесь расположены святилища — мегалитические сооружения ("твлиу"), крупнейшее из них — Гатсапар. На Бабелтуапе тоже есть мегалиты. Там же находились каменоломни, откуда вывозились камни. Загадкой являются дороги, мощённые каменными плитами. Другая загадка — Нан Мадол, 'микронезийская Венеция'. Это целый город на воде, в лагуне на острове Понапе. На искусственных островках выстроены каменные сооружения. Создатели его неизвестны. Предполагается, что это — вожди Понапе. Сами эти сооружения являются захоронениями вождей и воинов. Поэтому островитяне запрещали иностранцам посещать Нан-Мадол. Коренные жители о. Гуам чаморро, как и палау, относят к переселенцам с Филиппин, отличая их от других микронезийцев. Они также строили латте — древние мегалиты. Другие сходства: марианская красная керамика, особенности выращивания риса.

Мегалиты Кореи. Здесь обнаружено наибольшее количество дольменов. До начала войны 1950—1953 гг. их насчитывалось около 80 000, к настоящему времени сохранилось не менее 30 000. В местах погребений Кочхан, Хвасун и Канхва расположено наибольшее количество дольменов на Корейском полуострове, Они отличаются большим разнообразием: в форме стола (северный тип), в форме доски для игры Ко (южный тип), менгиры и пр. В этих местах хранится техника для обработки, транспортировки и подъема камня, а также демонстрируется эволюция дольменов в Северо-Восточной Азии. Первые корейские дольмены датируются приблизительно 1000 г. до н.э. Для Кореи в большей степени характерны дольмены без отверстий, иногда с крышей, изогнутой на манер пагод.

Вывод. Большинство самых древних мегалитов (V тыс. до н.э.) сооружалось на побережье и островах Западной Европы и Северной Африки, представляя, вероятно одну зону, связанную морским сообщением. Чуть позжим временем датируются мегалиты Южного Индостана и Западного Кавказа. Однако, пока нет достаточных оснований считать последние регионы приемниками мегалитических традиций — особенно это относится к Западному кавказу, т.к. в Закавказье мегалиты древнее западноевропейских. Поэтому распространение мегалитов от одной Иберии до другой могло идти в обоих направлениях. Другие зоны мегалитического строительства (Африка, Индонезия, Корея...), веротяно, вторичны. Не смотря на то, что мегалиты сооружались в Западной Европе на 2000 лет раньше прихода туда ККК, носители этой культуры также участвовали в постройках мегалитов.

Гаплогруппа R1b является самой распространенной гаплогруппой в Западной Европе (особенно на Атлантическом и Северном побережье), достигая более 80% среди населения в Ирландии, Шотландии, Уэльс-западный, в Атлантической Франции и в Стране Басков. Также распространена в Анатолии и по всему Кавказу, в регионах России и в странах Центральной и Южной Азии. Максимумы - в долинах рек на севере центральной Италии (более 70% - страна этрусков), у осетин-дигорцев на Северном Кавказе (около 23%), в Армении (27%), у башкир на Урале (43%), в Туркменистане (30%), у хазарейцев Афганистана (25%), уйгур Северо-Западного Китая (до 20%). Субклад R1b-V88 широко распространен даже в экваториальной Африке, встречается до 95% у мужчин в северном Камеруне.

Гаплогруппа R1b появилась, предположительно, на Южном Урале или в Зауралье примерно 16 тысяч лет назад . В настоящее время она является основной гаплогруппой в Западной Европе (рис. 10). Распространялась она на запад, по одной из версий, следующим путём:

.png)

|

Плотность распространения гаплогруппы R1b в Западной Европе: В Южной Англии - около 70 %, в Северной и Западной Англии, Испании, Франции, Уэльсе, Шотландии, Ирландии — более 90 %. А так же, например, у басков — 88,1 %, испанцев — 70 %, бельгийцев — 63 %, итальянцев — 40 %, немцев — 39 %, норвежцев — 25,9 % и других. У народов Восточной Европы и на Балканах встречаются значительно реже. В соответствии с исследованиями Брайана Сайкса и Стивена Оппенгеймера [?], плотность распространения субклада R1b1a2 в Западной Европе примерно совпадает с районами распространения там мегалитических памятников. Значит, это были строители мегалитов. А вот откуда они взяли эту традицию? Либо сами создали на Южном Урале или в Южной Сибири (Аркаим), либо переняли или создали на северо-западе Кавказа (Адыгея). Оттуда эта традиция распространилась по побережью средиземного моря — вероятно, морским путем. Сейчас в археологии утверждается мнение, что мегалитические традиции Восточного Средиземноморья, Балкан, Кавказа и, возможно, степей Северной Евразии [?] восходят к монументальным храмам докерамического неолита Восточной Анатолии типа Гебекли-Тепе (не позднее IX-VIII тыс. до н.э.) [?]. В то же время, путь в континентальную Европу с Пиренеев – это путь и времена энеолитической культуры колоколовидных кубков. И это были не языковые предки итало-кельтов, а биологические. Миграция самих италиков и кельтов, как и распространение железа, произошло после Троянской войны (в начале I тысячелетия до н.э.), хотя, конечно, на этих территориях могли проживать их более древние родственные племена (как древние греки — осваивали Грецию несколькими волнами). Можно предположить, что народ колоколовидных кубков из Южной Сибири по языку был близок финно-угорским племенам, а, может быть, это были предки этрусков енисейцы (или родственные им предки басков, жившие когда-то на юге Урала или Сибири, чей язык занимает как раз промежуточное положение между енисейскими и северо-кавказскими). Можно сделать вывод, что этот путь гаплогруппы R1b из Северного Казахстана через Кавказ и Северную Африку в Западную Европу показывает вектор, по которой и в более поздние времена распространялись как племена, так и традиции — сначала, мегалитические, потом коневодческие. Кроме того, следует обратить внимание на популяцию R1b в Центральной Африке. Возможно, она связана с миграцией на эту территорию из Средиземноморья гарамантов (см. § 4.3). |

|

Рис. 10. Карта распределения у населения маркера Y-хромосомной гплогруппы R1b. |

Вывод. Гаплогруппа R1b сформировалась не в Южной Сибири, а на Южном Урале, где была одомашнена лошадь [что и стало причиной и возможностью такой масштабной миграции]. Именно оттуда коневоды — носители этой гаплогруппы — мигрировали 2 потоками на запад (в Причерноморье и на Северный Кавказ) и на восток (через Северный Казахстан в Южную Сибирь) — впрочем, могли и из Ю.Сибири через Ю.Урал, где познакомились с домашней лошадью. Из Причерноморья тоже было 2 потока миграции — вверх по Дунаю и его притокам на север Западной Европы, и на Иберийский полуостров — возможно, морем (либо как описано — через Переднюю Азию и Северную Африку).

.gif)

|

В середине XX века концепцию "яфетической" кавказско-средиземноморской общности языков выдвигал советский языковед Марр, а в наше время существование дене-кавказской языковой праобщности доказано Сергеем Старостиным [Старостин, 2007, С. 265] и его учениками. В эту общность входят абхазо-адыгские, чечено-ингушские, дагестанские, китайский с тибето-бирманскими, изолированный кетский (с вымершими другими енисейскими), индейские атапаскские (на-дене) и, по всей видимости, баскский язык, а также, возможно, изолированный буришский язык в Кашмире [см. также Кетский, 1982, С. 197]. Дивергенция дене-кавказского праязыка произошла в 9—8 тысячелетиях до н.э. Выделившиеся из прадене-кавказского языка прасеверокавказский, прасино-тибетский и праатабаскский языки распались в 5—4 тыс. до н.э. Это было время прорыва средиземноморских вод в Черное море и начала строительства дольменов в Европе. |

|

Рис. 11. Карта распространения дене-кавказских языков в мире

|

Вывод. Можно предположить, что путь носителей ККК и их предков лежал через территории сино-каказских народов — от енисейцев [Кетский, 1982, С. 197] (которые в древности, возможно, занимали большую территорию в Южной Сибири) к Южному Уралу, Северному Кавказу и — далее морским путем (или через Переднюю Азию и Северную Африку) до Пиренеев.

Сравним малые (2000 лет) и большие (100 000 лет) циклы колебаний Каспия с другими геологическими и историческими событиями и выясним их возможные астрономические причины - как гравитационного, так и инсоляционного характера.

На протяжении последних пяти, а, может быть, и более тысячелетий на территории Евразии существовала тенденция крупных миграций населения по территории степной полосы от Монголии до Западной Европы. Были, конечно и противоположные переселения — как в Европе, так и в Сибири, но преобладало западное направление. Вероятно, в постоянстве таких демографических движений лежит какой-то гланый фактор. Возможно, причиной являются периодические экологические кризисы, вызывающие существенные многолетние изменения климатических условий на территории степей, лесостепей и других областей Евразии, вызывавшие засуху, остепение лесостепей и опустынивание степей.

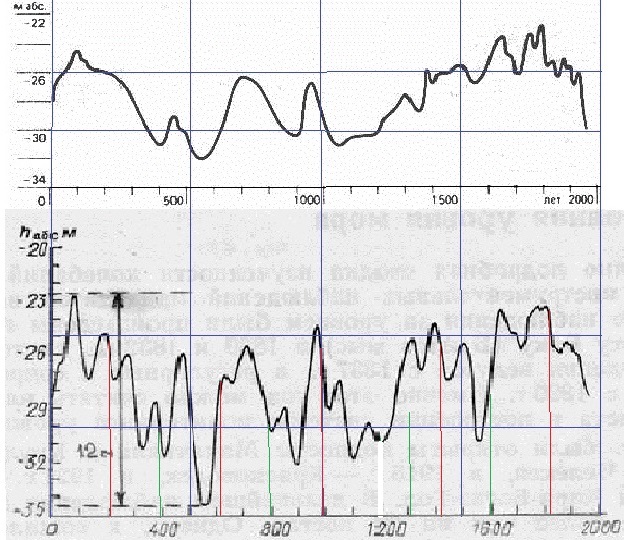

Впервые экологические кризисы прослежены в 60—70-х г. XX в. при раскопках стоянок каменного века на Южном Урале. Было замечено, что первобытные рыболовы периодически меняют высоту своих поселений. То они живут на 15—20-метровых террасах, то спускаются в поймы и длительно обитают в тех местах, которые в наше время затопляются водами рек или разливами озер. Исследования показали, что особенно сильно менялись высоты поселений между X и II тыс. до н.э. — примерно каждые 2000 лет (рис. 12a). В X тысячелетии до н.э. люди обитали на низких, ныне большей частью затопляемых террасах. В IX—VIII тыс. до н.э. они переселяются на 20—25 м. выше от среднего уровня вод в реках и озерах. В конце VIII—VII тыс. до н.э. снова поселения перемещаются на низкие террасы. 3-й раз это произошло во второй половине VI и первой половине V тыс. до н.э. , 4-й — в конце IV — начале III тыс. до н.э. и 5-й раз — около 1125—1200 г. до н.э.

На многослойном поселении Муллино, которое сейчас находится в затопленной пойме, открыты следы 4 поселений, соответствующих по времени переселению других стоянок вниз. Пыльца показала, что в эти годы были жесточайшие засухи, а потом эти места надолго затоплялись. Эти наблюдения дали возможность предполагать, что людей заставляли переселяться вниз многолетние засухи, вызывающие экологический кризис [Матюшин, 1996].

Изучение берегов Каспийского моря показало, что в годы, когда люди переселялись в те места, которые сейчас затопляются, уровень моря падал на десятки метров [Муравьёв, Фёдоров, 1978], причем колебания уровня Каспия также происходят примерно каждые 2000 лет с примерно 4 пиками и спадами в каждом периоде (рис. 12a). В первый экологический кризис (X тыс. до н.э.) уровень Каспия упал на 60 м., потом поднялся на 50 м. в VIII тыс. до н.э., вновь упал на 30 м. в VI тыс. до н.э. То же самое происходило и в 3, 4 и 5-м экологическом кризисе. В закрытых водоемах Африки также в те же периоды происходили значительные колебания уровня вод.

Экологические кризисы стали ещё более влиять на жизнь древних людей, особенно когда они стали заниматься земледелием и скотоводством. Но не только засухи вызывали миграции населения. Если в периоды между названными экологическими кризисами подъемы уровня вод были достаточно резкими, то они воспринимались древнейшими людьми как потопы — т.е., на самом деле, тоже были экологическими кризисами. Это вынуждало население затопляемых территорий уходить не только на возвышенности, но и на соседние территории, что вызывало смешение или дальнейшее перемещение этносов и их культур.

Если периоды засух совпадали с понижением уровня вод во многих внутренних водоёмах, то, наоборот, повышение их уровня совпадало обычно с похолоданием, что также влияло на демографические и культурные процессы.

|

|

Рис. 12a. Периоды трансгрессий и регрессий Каспийского моря в голоцене (по данным П.В.Фёдорова

Фёдоров, 1978, а * — С.Н.Муравьёва [Муравьёв, 1986]):

|

Обобщая, на рис. 12a и 13a мы видим, что, начиная с 15-14 тысячелетия до нашей эры, уровень Каспийского моря падает (как он, в целом, падает вообще за последние 400 тысяч лет, что говорит о возрастающей сухости климата Европы). Это ещё отметил князь Пётр Алексеевич Кропоткин: "Многочисленные факты, собранные исследователями за последнее время в Центральной Азии, свидетельствуют о том, что весь этот обширный регион с начала исторической эпохи находится в состоянии быстрого высыхания." В качестве аргументов он приводил факты сокращения размеров озер и признаки былого впадения Амударьи в Каспий.

С ним согласился ряд учёных. Мартин Конвей рассказал о наблюдавшемся им понижении уровня озера Титикака в Южной Америке. Исследователь Кавказа Дуглас Фрешвильд подтвердил идею Кропоткина данными о повсеместном сокращении ледников, что является очевидным признаком иссушения. Он говорил о закономерной смене ледникового периода озерным с последующим прогрессирующим высыханием территории, некогда занятой ледником [Кропоткин 1904].

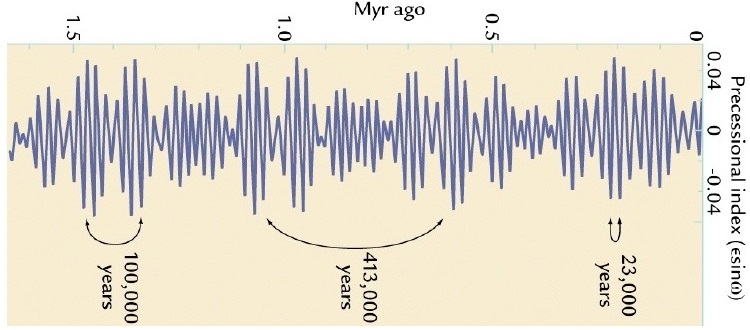

Кроме того, из рис. 12a можно извлечь информацию о подциклах колебаний Каспия: поскольку за 16 тысяч лет показано 36 пиков и антипиков, то усреднённой периодичностью этих экстремумов будет 16000 / 36 = 444,444 года. Вероятно их было чуть больше, следовательно, и период должен быть чуть меньше, например, при 38 пиках он будет 421,053 - совпадающий с одним из весьма известных циклов солнечной активности 420 лет. Это, на минуточку, резонанс всех планет от Меркурия до Урана: 420 = 5 лет Урана = 14 лет Сатурна = 35 лет Юпитера ~ 210 лет Марса ~ 700 лет Венеры ~ 1750 лет Меркурия. Мало того, этот период очень близок 38 циклам СА (38*11,1=421,8), а, значит, этот большой парад планет входит в резонанс и с солнечной активностью. Определённые конфигурации планет (сближения и противостояния) вызывают приливы на Солнце, а, значит, воздействуют на его активность, а последняя влияет на земной климат, определяя циклы увлажнённости и колебаний уровня внутренних водоёмов.

Кроме того, эти пики группируются примерно в 10 "волн" периодом 16000/10 = 1600 лет. Сами же "микроволны" идут с периодичностью от 286 (2000/7) до 500 (2000/4) лет, т.к. в каждом таком 2000-летнем периоде проявляется 4-7 экстремумов. 7 экстремумов было в нашей эре, а до нашей их было 4-6 на каждые 2000 лет, т.е., выявляется примерно 400-летний период.

Сопоставим некоторые периоды регрессий и трансгрессий Каспийского моря со стихийными бедствиями (вулканизм, землетрясения, наводнения) и демографическими процессами в Евразии (от древности до наших дней):

Необходимо заметить, что колебания уровней моря и внутренних водоёмов — не однозначный и не всегда взаимосвязанный процесс. Часто тёплый климат приводит к повышению уровня Мирового океана, но к понижению уровня некоторых внутренних морей (и наоборот). А некоторые внутренние водоёмы, из-за особенностей прохождения циклонов и природы впадающих рек, колеблются в противофазе друг к другу [Фёдоров, 1988; Фёдоров, 2000].

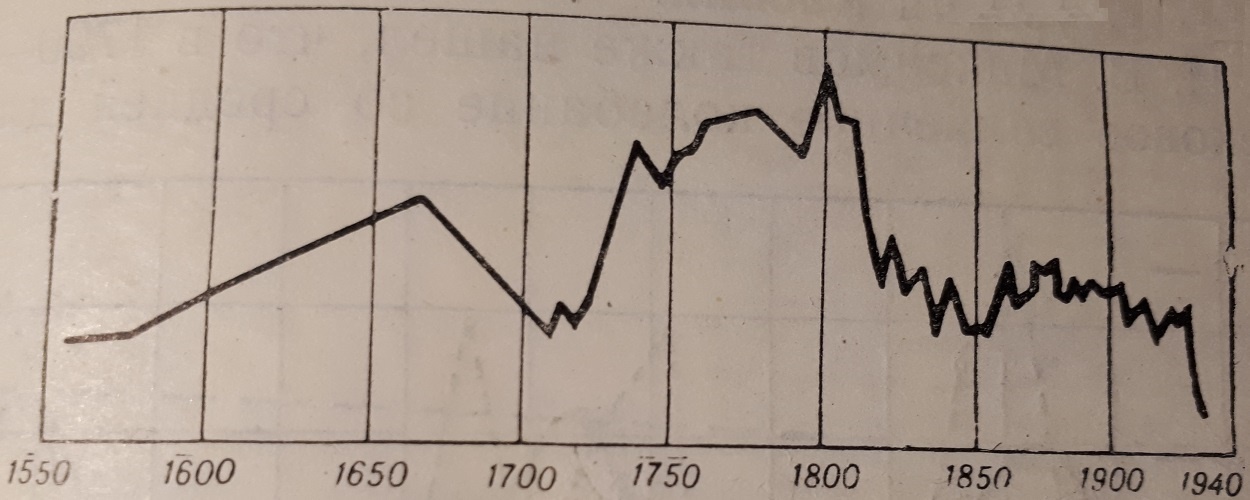

|

Профессор Института озероведения АН СССР А.В. Шнитников [Шнитников, 1957] вывел такую общую закономерность: Каспий, Арал, Балатон, Ладога и многие другие озера отличаются чередованием подъемов и понижений уровней, причем периодичность у них неизмена — 18—20 веков [Эйгенсон, 1963, СС. 41, 203], что связано с общим изменением климата. Когда он теплел — начинался спуск озер, когда наступало похолодание — водоемы вновь увеличивались. Позже, когда теория была уже сформулирована, он применил ее к Иссык-Кулю, и озеро дало самое наглядное ее подтверждение. Также, согласно Шнитникову, начало нашей эры характеризуется довольно высокой солнечной активностью, а по Б. А. Апполову [Апполов, 1951] эта же эпоха характеризуется абсолютным минимумом стояния Каспия. Затем, по Шнитникову, происходило всё большее падение СА, а по Апполову, наоборот, наблюдалось постепенное повышение уровня Каспия. Сверхвековому максимуму этого уровня в 1550-1950 гг. (по Апполову) предшествовал и сопутствовал соответствующий минимум СА в 1000-2000 гг. (по Шнитникову) Это коррелирует с выводами шведского климатолога и океанолога Петтерсона, который в 1914 году открыл, что каждые 1850 лет (или 1620), в перигелии, проекция на эклиптику большой оси лунной орбиты ("констелляция Луны") совмещается с линией Земля-Солнце. В результате общая сила прилива увеличивается на 12% относительно минимальных значений. Из-за этого в океанах появляются внутренние волны, поднимающие к поверхности огромные масссы холодной воды, которая охлаждает и насыщает влагой атмосферу, что затем приводит к глобальному похолоданию и увлажнению климата. Шнитников в колебаниях внутренних водоёмов сначала считал определяющим колебания солнечной активности, а потом склонился к этому гравитационному фактору. Теперь этот период называется ритмом увлажненности Петтерсона-Шнитникова. Если сравнить с циклами солнечной активности (рис. 12b) среднюю температуру Гренландии (рис. 12c) за последние 10-12 тыс. лет (голоцен), то увидим, что каждый температурный пик чаще всего соответствует минимуму СА (с небольшим сдвигом первого вправо, т.е., с запаздыванием), и, в целом, температурная кривая идёт вслед за усреднённой кривой солнечной активности, что говорит о том, что именно активность Солнца определяет эту кривую температуры. |

||

|

Однако, инсоляционный фактор, всё-таки, важнее, т.к., сравнение шкалы Больших Минимумов солнечной активности с 1680 по 9165 годы [Владимирский 2013, СС. 106, 113; Владимирский 2017, С. 106] (здесь отсортированы по движению времени - от древних к последующим) с данными по трансгресиям Каспийского моря показывает сильную корреляцию между ними - 70-85% минимумов СА (19-23 из 27) приходятся на трансгрессии или года, очень близкие к ним:

| Дата Большого Минимума СА |

Трансгрессии Каспийского моря | Допонительные наблюдения (события в обществе и др.) |

| 9165 г. до н.э. | близок к последнему (VI) пику Позднемахачкалинского трансгрессионного периода | возникновение первой неолитической зоны - "Благодатного полумесяца" [на самом деле, Переднеазиатский центр доместикации возник аж в XXI тысячелетии до н.э.] |

| 8215 г. до н.э. | I трансгрессионный пик Сартасского трансгрессионного периода; | |

| 7515 г. до н.э. | не прослеживается | но фиксируется возникновение Мезоамериканского центра доместикации; |

| 7305 г. до н.э. | не прослеживается; | |

| 7035 г. до н.э. | I трансгрессионный пик Мангышлакского периода; | |

| 6400 г. до н.э. | не прослеживается | но через 300-400 лет - возникновение Восточно-Азиатского и Сахаро-Суданского очагов одомашнивания; |

| 6215 г. до н.э. | последний (III) трансгрессионный пик Мангышлакского регрессионного периода; | |

| 5985 г. до н.э. | не прослеживается; | |

| 5710 г. до н.э. | I трансгрессионный пик Дагестанской изостатической трансгрессии; | |

| 5620 г. до н.э. | очень близок к I пику Дагестанской изостатической трансгрессии | возможно, он двойной, т.к. в этом периоде всего пиков 3 при среднем количестве 4; |

| 5460 г. до н.э. | II трансгрессионный пик Дагестанской изостатической трансгрессии; | |

| 5260 г. до н.э. | последний (III) трансгрессионный пик Дагестанской изостатической трансгрессии; | |

| 4325 г. до н.э. | не прослеживается; | |

| 4225 г. до н.э. | первый трансгрессионный пик Гоусанского периода; | |

| 3940 г. до н.э. | не прослеживается, но идёт вслед за последним пиком Гоусанского трансгрессионного периода; | |

| 3625 г. до н.э. | не прослеживается; | |

| 3500 г. до н.э. | первый трансгрессионный пик Махачкалинского периода; | |

| 3335 г. до н.э. | не прослеживается, но идёт вслед за первым пиком Махачкалинского периода | и через 200 лет - изобретение идеографического письма в Египте и Шумере; |

| 2860 г. до н.э. | не прослеживается, но идёт вслед за вторым пиком Махачкалинского регрессионного периода | и через 400 лет изобретение слогового письма в Эламе и долине Инда; |

| 1390 г. до н.э. | не прослеживается, но идёт вслед за первым пиком Туралинского периода | и через 200 лет изобретение алфавита в Финикии; |

| 765 г. до н.э. | последний (III) трансгрессионный пик в Туралинском трансгрессионном периоде по С.Н.Муравьву | и через 150 лет - возникновение иероглифики в Мексике [возможно, на основе более древнего первоисточника - эпиольмекского письма]; |

| 360 г. до н.э. | не прослеживается; | |

| 685 г. н.э. | II трансгрессионный пик в Абескунском регрессионном периоде; | |

| 1040 г. н.э. | III трансгрессионный пик в Абескунском регрессионном периоде; | |

| 1350 г. н.э. | не прослеживается; | |

| 1470 г. н.э. | последний (IV) трансгрессионный пик в Абескунском регрессионном периоде; | |

| 1680 г. н.э. | первый трансгрессионный пик в Позднейшем трансгрессионном периоде; |

Табл. 1. Большие Минимумы солнечной активности и каспийские трансгрессии.

Выводы:

Итак, без учета космических факторов и их ритмичности понимание исторических процессов не будет полным. Так же это поможет выяснить направления миграций населения и связь между археологическими культурами.

|

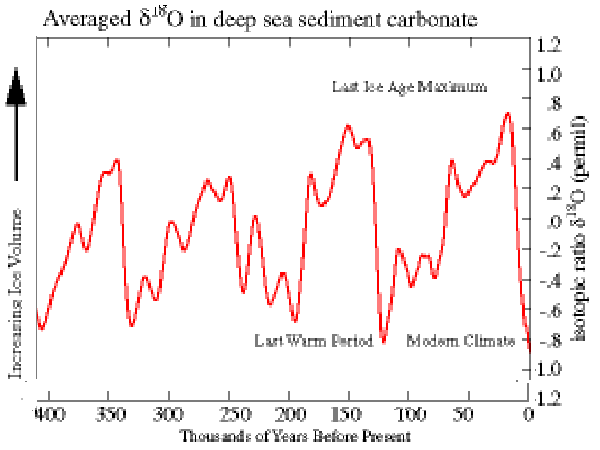

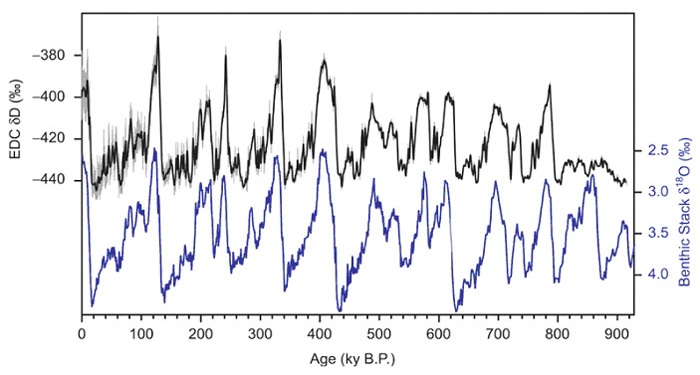

Возможно, колебания уровней моря и внутренних водоёмов как-то связаны со вспышками вулканизма, даже если это происходит на разных континентах — ведь причины могут быть не локальные, а глобальные и даже космические. Для исследования этого интересно сопоставить данные больших (100 тысяч лет) циклов колебаний Каспия за последние несколько сотен тысяч лет (рис. 13a). На этом рисунке знаком «В» нанесены известные суперизвержения вулканов: Йеллоустоун (639 тыс. лет назад), Вакамуру (254 т.л.н.), Санторин (~80 т.л.н., 25 т.л.н., 1460 г. до н.э.), Тоба (74 т.л.н.), вулкан на о. Фогу (73 т.л.н.), Везувий (36 т.л.н.), Оруануи (27 т.л.н.), Такахе в Антарктиде (17,7 т.л.н.). Последнее названное извержение спровоцировало наступление последней межледниковой эпохи. Видно, что извержения супервулканов происходили во время трансгрессий Каспия или очень близко к этим эпохам. Ниже представлен список этих суперизвержений в сопоставлении с колебаниями Каспийского моря и другими значимыми геологическими и историческими событиями. Теперь, сопоставив ретроспективно ритм 100-тысячелетних колебаний Каспийского моря с колебаниями изотопа кислорода (рис. 13b), заметим, что они находятся в приблизительной фазе, хотя пропорциональность отсутствует: у больших пиков уровня Каспия могут быть малые пики изотопа 18O, и наоборот. Соотношение 18O к 16O в кальците на дне океана варьируется в зависимости от теплого или холодного периода - при более низких температурах наблюдается более высокая доля 18O. Значит, повышение уровня Каспийского моря идёт параллельно с повышением глобальной температуры. В плане демографических корреляций нужно заметить, что показанные на рис. 13a "обратные пики" регрессий 130 и 190 тыс. лет до н.э. совпадают с:

До исхода Homo sapiens sapiens из Африки (150 тыс. лет назад) и после исхода (110 тыс. лет назад) в Африке зафиксирован влажный климат, что совпадает с пиками трансгрессий на рис. 13a. Наступившая 90 тыс. лет назад очередная масштабная засуха совпадает противопиком — регрессией. Из рис. 13a также видно, что крупнейшие трансгрессии наступают примерно каждые 90—120 тысяч лет. Между ними (через 40—60 тысяч лет) происходят трансгрессии поменьше. Необходимо подчеркнуть, что во время трансгрессий устанавливается обычно аридный климат. Данные четвертичного периода показывают, что многие стадиалы (оледенения) связаны с трансгрессиями, а интерстадиалы (межледниковья) — с регрессиями. |

|

Рис. 13a. Изменение уровня Каспийского моря за последние 400 тыс. лет [Магомедов, 1997].

|

|

|

|

|

Рис. 13b. Колебания изотопа кислорода 18O в морских осадках за последние 400 тыс. лет. |

Перечислим ретроспективно самые крупные извержения вулканов (из известных), сопоставив их с большими трансгрессиями Каспия (100 тысяч лет) в четвертичном периоде (рис. 13a):

|

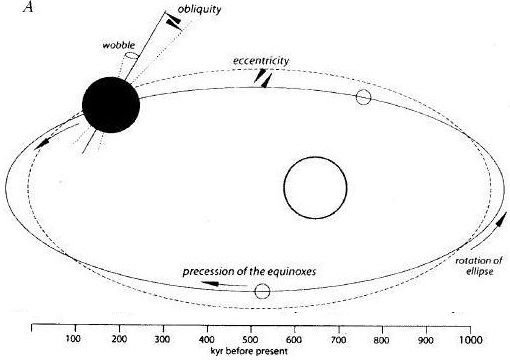

Исследование антарктического льда, накопленного за последние 800 тысяч лет, показало, что примерно раз в 100 тысяч лет (80-120) происходит быстрый подъем температуры – интенсивное потепления, а затем – медленное остывание и довольно длительный очень холодный период [Джоузел и др., 2007]. Авторы исследования считают, что время наступления похолоданий и потеплений хорошо объясняется изменениями показателей орбиты Земли, но решающим оказывается не влияние эксцентриситета (формы орбиты), а взаимодействие прецессии (размер конуса, описываемого земной осью) и угла наклона оси к плоскости движения Земли вокруг Солнца (именно последние 2 фактора в совокупности порождают т.н. цикл Миланковича) [Большаков В.А.; Герасимов, 1939, СС. 184-188] (заметим для точности формулировок, что сам Миланкович не упоминал 100-летний период). Кроме того, исследователи подчеркивают, что рассчитанные изменения инсоляции на самом деле незначительны, однако они служат инициаторами - механизмами, запускающими перестройку глобальной климатической системы (в том числе — систему океанической циркуляции). Соответственно, должны быть и усиливающие механизмы, действие которых и приводит к регулярной смене глобального похолодания глобальным потеплением и наоборот. Тем не менее, кривая, показанная на рис. 14 очень хорошо коррелирует с циклами трансгрессии такой же примерно 100-тысячелетней длительности, а это, всё-таки, больше похоже не на цикл Миланковича, а на орбитальный цикл, связанный с эксцентриситетом. |

| Рис. 14. Циклы накопления и таяния льдов Антарктиды за последние 800 000 лет. |

|

Чтобы найти причину периодичности ледниковых и межледниковых эпох, сербский ученый Милутин Миланкович (1879 - 1958) сравнивал климатические данные с геокосмическими, а именно, с периодами изменений (в их совокупности): а) наклона эклиптики (41 000 лет) б) эксцентриситета земной орбиты (93 000 лет) в) прецессии оси вращения Земли (примерно 26 000 лет) [Астрономия, 2008, С. 567; Герасимов, 1939, С. 185; Хокинс, 1984, С. 52]. От наклона оси Земли зависит, в первую очередь, резкость климата (и некоторых других перепадов в геологических мезоциклах). А при изменении вытянутости ее орбиты (эксцентриситета) меняется сила солнечных воздействий, среди которых (рис. 15):

Последние две силы могут включить изостатический фактор и вызывать трансгрессии внутренних водоемов, а также повышать общую сейсмичность и вулканическую активность. Эксцентриситет орбиты Земли колеблется от почти круговой (0,003) до вытянутой "марсианской" (0,077), или, по другим источникам, - от 0 до 0,06 (Hays, 1976, С. 12) или от 0,0007 до 0,0658. Наибольшая величина была 16 000 лет назад — и на рис. 13 мы видим закономерный пик трансгрессии. |

|

Рис. 15. Астрономические переменные, контролирующие солнечную инсоляцию.

(Strasser et al., 2006, figs 1, 3, partially) [Корень, 2009, С. 8]. |

|

Учитывая только прецессию и наклон оси, М. Миланкович получил кривую инсоляции, которая вполне удовлетворительно совпадала с 4 альпийскими оледенениями, представленными на климатической кривой Пенка-Брикнера [Герасимов, 1939, С. 184-188]. Но, т.к., вариации годовой инсоляции Земли, вызванные изменениями ее эксцентриситета, не превышали за последний миллион лет 0,2%, Миланкович не стал его учитывать [Большаков В.А.]. Поэтому в его теории нет циклов по 100 и 413 тысяч лет, которые получены Хэйсом - см. рис. 16 [Hays, 1976, С. 12]. Следовательно, можно предположить, что 100-тысячелетние колебания внутренних водоёмов зависят именно от колебаний вытянутости земной орбиты. |

| Рис. 16. Гармоники Хейса. (Ruddman 2001) [Hays, 1976, С. 17]. |

Также из рис. 13a можно извлечь информацию о подциклах колебаний Каспия: поскольку за 400 тысяч лет показано 29 пиков и антипиков, то усреднённой периодичностью этих экстремумов будет 400000 / 29 = 13793 года. Вероятно их было чуть больше, следовательно, и период должен быть чуть меньше, например, при 32 пиках он будет 12500 лет - примерно половина периода прецессии оси Земного шара.

Кроме того, эти пики группируются примерно в 7-8 "волн" периодом 400000/7,5 = 53333 года - это примерно 2 прецессии.

Выводы:

|

Хронология колебаний Каспийского моря нашей эры (рис. 18a и 18b) позволяют выделить примерно 500-летние квазипериоды - 4 двойных циклов за 2000-2100 лет, состоящие каждый (из пары) еще из 1-3-х циклов (рис. 18b). Более мелкие гармоники идут со средним интервалом 120-125 лет (заметим - полоборота Плутона или приблизительно 4 оборота Сатурна). Очевидно, здесь накладывается несколько периодических процессов. Например, явно виден период и в 400 лет (около 5 оборотов Урана) для ряда трансгрессионных пиков и регрессионных антипиков (красные и зеленые вертикальные линии, соответственно). В каждый такой 400-летний период случаются 3-4 пика одного знака. С 75 по 1875 гг. (1800 лет) было 13 пиков и 12 интервалов между ними, следовательно, средний период между ними - 150 лет. Из них максимальных пиков было 6 за 1750 лет (с 75 по 1825 г.г.) - со средним интервалом 1750/5 = 350 лет, что и было приблизительно оценено выше. Если из этих 500-летних двойных периодов рассмотреть второй, как наиболее характерныq и полный, который начался от великой регрессии 550 г. до второй большой регрессии в 1100 году, то видим, что период здесь - не 500, а 550 лет. Поэтому, какая в точности многовековая периодичность (350, 400, 500, 550 лет) сказать пока трудно. Во-первых, период нужно брать не 2000, а около 2500 лет, чтобы крайние циклы не обрывались. Во-вторых, здесь налицо 2-3 синусоиды - каждая со своим периодом. Природу каждой мы пока не знаем. Рассматриваемая эпоха характеризуется довольно частыми и резкими подъёмами и спадами водоёма из-за чего трудно выявить закономерности и сопоставить с историческими и геологическими событиями. При сопоставлениях следует обратить внимание прежде всего на даты трансгрессионных пиков (выше -27 метров: 75*, 175, 275, 475*, 625, 725*, 975*, 1325, 1375*, 1525, 1650, 1825*, 1875 г.г. н.э.) и регрессионных антипиков (ниже -30 м: 300, 400*, 550*, 800, 900*, 1100*, 1225, 1575* г.г. н.э.), периоды резких и длительных подъёмов и спадов уровня моря. Звёздочкой помечены самые пиковые значения (относительно соседних пиков). |

|

Рис. 18a, 18b. Изменение уровня Каспийского моря за последние 2000 лет.

|

Сопоставление экстремумов колебаний Каспия с другими известными климатическими событиями и эпохами:

Анализ содержания углерода-14, а также некоторых других изотопов (например бериллия-10), в ледниках и деревьях позволил выявить 18 минимумов активности Солнца за последние 8000 лет, т.е, с периодом примерно 444,4 года, совпадающим с одним из периодов колебаний Каспия, обнаруженных в § 5.1 (см. рис. 12a). Поскольку СА и трансгрессии связаны, общий их квазипериод составляет 400-500 лет.

|

На графике слева можно увидеть также околовековой цикл колебаний Каспийского моря. С 1650 по 1940 г. (примерно за 300 лет) было, где-то, 20 экстремумов (с учётом сглаженных): T = 300/20 = 15. С 1800 по 1940 - 15: T = 140/15 ~ 10. Видимо, здесь проявляется классический 11-летний цикл солнечной активности ("цикл Швабе-Вольфа"). В то же время, за весь примерно 400-летний период (с 1550 по 1940 гг.) наблюдается 3 большие "волны", а, значит, можно говорить и о периоде около 130 лет (400/3 ~ 130). Это также совпадает с одним из циклов Солнечной активности. Он состоит из 11-12 обычных 11-летних циклов (125-136 лет), или из 6 двойных циклов полного изменения солнечного магнитного поля ("цикл Хейла"). Астрономическое соответствие - 11 оборотов Юпитера и примерно 4 оборота Сатурна. |

|

Рис. 18c. Многовековый ход уровня Каспия, по Л. С. Бергу [Эйгенсон, 1963, с. 201.]. |

Выводы:

Согласно теории пассионарности Льва Гумилёва, время от времени вдоль протяженной зоны на поверхности Земли, расположенной вдоль геодезической кривой, самые различные (даже не соседствующие) этносы приходят в движение - с реальными миграциями или активизацией социальной, политической или религиозной деятельности.

Всего, по Гумилёву, за 3100 лет случилось 9 толчков (скорее всего, не все описаны) - в среднем, раз в 344 года. Это близко циклу Хлебникова (около 350 лет), а также удвоенному периоду движения Солнца относительно барицентра Солнечной системы [Владимирский 2013, СС. 45, 87].

При сравнении карты предположенных Гумилёвым пассионарных толчков (рис. 19) с открытыми недавно и еще до конца не объяснёнными линеаментами (рис. 20-23), обнаруживается, что многие пассионарные зоны лежат вдоль линеаментов:

|

|

|

| Рис. 19. Протяженнеые зоны пассионарных толчков. | Рис. 20. Сквозные структуры Индо-Атлантического региона. |

|

|

| Рис. 21. Линейные структуры Каспийской зоны | Рис. 22. Линеаменты околокаспийского ареала |

Сами же линеаменты, вероятно, образовались в результате периодического ускорения и замедления вращения Земли вокруг своей оси. Поскольку основная материковая масса расположена в Северном полушарии [Худяков 1993, С. 42], при замедлении Земного шара она по инерции движется на восток, при ускорении - на запад. Именно поэтому большинство их диагональны и пересекают друг друга: идущие с северо-запада на юго-восток возникли при замедлении планеты, а тянущиеся с северо-востока на юго-запад - при ее ускорении. Одной из причин этих изменений скорости вращения могут быть периодические колебания уровня моря: "Увеличение площади мелководья, которое соответствует эпохам трансгрессий, неминуемо должно было привести к увеличению приливного трения и змедлению вращения Земли" и наоборот [Николаев 1962; Полетаев 2011, С. 10].

Вывод: Поскольку, многие пассионарные толчки (особенно, древние) происходили в конце регрессивной фазы колебаний Каспийского моря (и, соответственно, при обширно развившейся засухе), а глобальная увлажнённость климата зависит от космических факторов, то, вероятно, эти факторы влияют и на активность системы планетарной трещиноватости, вдоль элементов которой (линеаментов) в это время возникает антропологический "пассионарный разлом":

В результате проведённого исследования установлено:

На основании этих заключений можно прийти к выводу, что популяция Y-хромосомной гаплогруппы R1b, появившись в Южной Сибири, мигрировала на запад в Поволжье, потом через Кавказ на Ближний Восток, и через Северную Африку проникла на Пиренеи (примерно в 4500 г. до н.э.), распространившись по Западной Европе. Это были строители мегалитов, традиция которых возникла, по-видимому, на Урале.

Позже (через 2000 лет) этот путь стал одним из путей распространения коневодства из Южного Урала и Зауралья. Эстафета была передана поволжским культурам, потом курганным индоевропейским, которые по мере своего продвижения на юг и восток смешивались с местными культурами. Таким образом возникла культура колоколовидных кубков, вероятно, на Нижнем Дунае, откуда она уже распространилась по островам Западного Средиземноморья, Пиренеям, по побережью и архипелагам Северо-Восточной Атлантики, а затем по Западной Европе.

Часть популяций культуры колоколовидных кубков распространилась "аварской тропой" вверх по Дунаю, где затем встретилась с первой волной, пришедшей с Пиренеев. Существующая в это время в Европе культура шнуровой керамики (или боевых топоров) под влиянием ККК была преобразована, из-за чего возникали версии происхождения культуры колоколовидных кубков от культуры шнуровой керамики.

Миграционные импульсы возникали на континенте в периоды засух (и других экологических кризисов) и "проталкивали" по одним и тем же маршрутам очередные популяции, под давлением которых прежде ушедшие племена опять снимались с места. Поэтому возникновение, исчезновение и начало перемещения археологических культур коррелируют с резкими климатическими изменениями, что хорошо фиксируется колебаниями уровней внутренних водоёмов. Поскольку климатические изменения (в основном, под влиянием периодических космических факторов) происходят ритмически — то и миграции возникают периодически, причем часто распространяются уже пройденными путями. Поэтому мы можем видеть их повторение из тысячелетие в тысячелетие, как рассмотренные миграции гаплогруппы R1b (с мегалитической традицией) и культуры колоколовидных кубков.

Что касается циклов трансгрессий Каспийского моря, то они подтверждают орбитальную теорию, объясняющую глобальные колебания климата в плейстоцене вариациями инсоляции, вызванными квазипериодическими изменениями орбитальных элементов, характеризующих форму орбиты Земли (эсцентриситет) и направление её оси вращения в пространстве (определяемое изменениями наклона земной оси и её прецессией).

Некоторые термины и аббревиатуры, встречающиеся в статье:

Автор признателен ученому секретарю конференции "Физика и экология электромагнитных излучений" Андрею Вячеславовичу Дроздову и членам оргкомитета за терпение и тёплое отношение к моему участию. Выражаю такую же сердечную благодарность Н.С. Ярмолюк и другим членам оргкомитета крымской конференции "Космос и биосфера" за снисходительность к моей долгой работе над тезисами и за любезное разрешение выступить с дополнительными докладами.

Особо благодарен нашему мэтру и председателю конференции Борису Михайловичу Владимирскому из Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского за дружеские советы и предоставленную книгу о природных циклах, которые вводят в исторический процесс периодическую составляющую. Эти две замечательные конференции 2017 года стали для меня настоящим научным прорывом, так как я начал работу над новыми проектами, многое узнал и осознал, что нахожусь среди единомышленников.

Журналы и сборники конференций, опубликовавшие данную статью:

Ключевые слова для поиска сведений о культуре Колоколовидных Кубков:

На русском языке: происхождение Y-хромосомной гаплогруппы R1b, археологическая культура колоколовидных кубков,

распространение коневодства в Западной Европе, популяции строителей мегалитов, экспансия ККК и эрбинов,

климатические причины миграций скотоводов, колебания Каспийского моря и климата, ;

На английском языке: Y-DNA R1b haplo-group focus, Bell Beaker Culture incipience, BBC expansion, horse breeding origin,

West-European megaliths, ancient ecological crises, Caspian fluctuations, climatic rhytm of old migrations, Eurasian nomads single route.

|

|

|