|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

Китайский язык - важнейший представитель сино-тибетской (китайско-тибетской) языковой семьи. На китайском говорят по меньшей мере 90% более чем миллиардного населения Китая, он распространен также в Индонезии, странах Индокитая (Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Мьянме, Малайзии, Таиланде, Сингапуре) и других странах – по данным 1989 года, число говорящих на китайском языке за пределами «большого» Китая, включающего Тайвань, Макао (Аомынь) и Гонконг (ныне Сянган в составе КНР), составляло примерно 50 млн. человек.

Иероглифической китайской письменностью веками пользовались в таких соседних с Китаем странах, как Япония и Корея, языки которых не родственны китайскому.

Для китайского, как и для большинства других сино-тибетских языков, характерно наличие смыслоразличительных тонов, моносиллабизм почти всех простых слов и – в большей степени, чем для других языков этой семьи, – почти полное отсутствие словоизменительных аффиксов.

Разделы страницы о китайских языках-диалектах, упрощенном и литературном языке Китая:

О происхождении и развитии китайской письменности (иероглифической и алфавитной), родственных ей письменностях - смотрите дальневосточные письменности. Словари найдёте в китайской лексике.

Кроме того, имеется краткий китаеязычный вариант нашего сайта garshin.ru.

|

В современном китайском языке выделяют 9 групп диалектов. Диалекты 6 из этих групп распространены в прибрежных и центральных районах (перечисляются в порядке численности носителей):

Эти 6 групп диалектов распространены примерно на 1/4 территории Китая, на них говорит 1/3 китайскоязычного населения страны. Друг от друга, а также от северных диалектов, на которых говорят на остальной территории страны, эти группы отличаются примерно в такой же степени, в какой нидерландский язык отличается от английского или итальянский от французского [т.е., почти не понимают друг друга]. |

Кроме того, существуют ещё 3 подгруппы северных диалектов (в западной традиции называемых мандаринскими), на которых говорят, в частности, в городах Нанкин, Пекин и Чунцин:

Эти подгруппы различаются примерно так же, как английский язык в Англии, США и Австралии, и зачастую взаимопонимаемы. Поэтому эти диалекты в совокупности называют языком Мандарин.

Общепринятый нормативный китайский, или общенациональный язык путунхуа, основан на диалекте Пекина (иначе Бейцзина, как по настоянию китайцев стало воспроизводиться на Западе название столицы Китая).

[Т.е., на самом деле, китайцы говорят на 7 китайских языках]

Считается, что в путунхуа используется 400 звуковых слогов, среди которых имеется огромное количество омонимов. Их число уменьшается за счёт тонации. Если бы каждый из них произносился в четырёх тонах, то получилось бы 1600 тональных слогов с разным значением. Но на практике далеко не все слоги имеют в китайском все четыре тональных варианта. Четыре тональных варианта имеют только 174 слога, три - 148, два - 57 и один - 25. Значит, китайский имеет ещё большой резерв в использовании тонов в качестве средства борьбы с омонимией. Например, в "Словаре Синьхуа" имеется 35 иероглифов, читающихся как shi, 66 - как yi и т.д.

В морфологическом плане китайский язык относится к языкам изолирующего типа. Существительные и прилагательные не разделяются по родам, не изменяются по числам и падежам. Для выражения рода и числа используются контекст и уточняющие морфемы. В китайском языке нет суффиксов, окончаний, приставок. Глаголы не изменяются по числам и родам, не спрягаются и не изменяются по временам. Временные значения передаются с помощью контекста или служебных иероглифов [Горелов, 1989, 15-23] .

Многие в России считают грамматику китайского языка легкой. Однако Чжао Юньпин утверждает, что так же, как «грамматика русского языка трудна своей сложностью, грамматика китайского языка трудна своей простотой. Грамматические правила русского языка очень строгие, слова всегда изменяются, а грамматические правила китайского – довольно гибкие, а слова остаются неизменяемыми при любых условиях. Сравнительно легче одолеть сложную строгость, чем освоить простую гибкость» [Чжао Юньпин, 2003, 19].

В китайском языке 4 основные части речи: 1) глагол (Г); 2) существительное (С); 3) прилагательное (П) и 4) локатив (Л). В зависимости от порядка слов в предложении они принимают на себя различные грамматические функции:

Общая структура предложения (с немногими исключениями): Субъект - Время - Образ действия - Место - Инструмент - Адресат - Глагол - Объект - (Место) - Длительность. Например: "Учитель сегодня задумчиво за столом ручкой директору пишет письмо уже полчаса ".

Китайский язык имеет чёткую фономорфологическую структуру слога. Началом слога служат 21 согласные, называемые инициалями, а окончанием - 38 финалей, состоящих из гласных, дифтонгов (восходящих и нисходящих) и восходяще-нисходящих трифтонгов. Теоретически, т.о., общее количество слогов в путунхуа: 21 x 38 = 798 (около 800). А всего морфем (с использованием 4 тонов) - около 3200.

Впрочем, эту систему можно представить иначе, если в инициали перевести начало трифтонгов (глайды i, u, y) и добавить сложные инициали, "утяжелённые" этими глайдами.

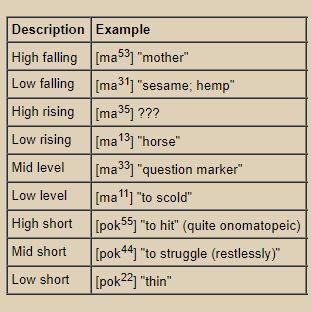

Для сравнения смотрите более расширенную версию китайских тонов с учётом диалектов (старого кантонского из Гонконга). Их здесь 9, и они представлены цифрами (есть в этом чёткость, хоть и с потерей образности). [В соответствии с этим правилом я обозначил в квадратных скобках и тона общекитайского языка.] В традиционном кантонском диалекте девять основных тонов, но в диалекте Гонконг высокие и низкие восходящие тона стали неразличимы. Кроме того, высокий падающий тон стал очень похож на тон высокого уровня (который технически не существует в кантонском диалекте, но его можно найти в мандаринском диалекте). Автор закрывшегося сайта ancientscripts.com постарался на приведённой иллюстрации-таблице воспроизвести в этих тонах все отличительные детали, не воспринимая свое произношение как каноническое (а он - носитель кантонского диалекта). Остальные примеры с тонами относительно близки к реальности. Подытожим таблицу и сравним с верхним примером тонов в путунхуа:

Эта тональная система классического старокантонского диалекта довольно-таки отличается от таковой в литературном китайском. И эти 9 тонов не исчерпывают всех китайских тонов, т.к. отсутствуют такие своеобразные тоны, как III и IV в путунхуа. Аналогично, можно предложить ещё низкий резко восходяший (15) и восходяще-нисходящий (453). Также было бы интересно сравнить с богатыми тональными системами других языков, например, вьетнамского, где тоже 9 тонов. |

Источники:

Общие сетевые ресурсы о путунхуа, синологические форумы, сборники статей по китаистике.

Система древнекитайских инициалей:

| Артикуляция | Глухой смычный (или аффриката) | Придыхательный смычный (или аффриката) |

Звонкий смычный (или аффриката) |

Носовой сонорный | Глайд или плавный сонорный |

Глухой щелевой | Звонкий щелевой |

| Губные взрывные и сонанты |

p | ph | b | m | w | ||

| Дентальные взрывные и сонанты |

t | th | d | n | l | ||

| Ретрофлексные взрывные и сонанты |

ṭ | ṭh | ḍ | ṇ | |||

| Свистящие аффрикаты и фрикативные |

c | ch | ʒ | s | z | ||

| Ретрофлексные аффрикаты и фрикативные |

c. | c.h | dz. | ṣ | z. | ||

| Палатальные аффрикаты, фрикативные и сонанты |

ć | ćh | dź | ń | j | ś | ź |

| Велярные взрывные и сонанты |

k | kh | g | ŋ | x | γ | |

| Ларингальные | Ɂ | h | |||||

Странно, почему нет ḷ? И чем j отличается от ź?

Старостин [1989] использует собственную реконструкцию [фонологии] древнекитайского, которая основана, в основном, на предыдущих реконструкциях С. Ю. Яхонтова и Э. Г. Пулибланка. ([Яхонтов 1959, 1960а, 1960б, 1977а, 1977б], [Pulleyblank 1962]), но имеет следующие отличительные особенности:

Книги и статьи о языке древних китайцев - от общего к частному:

Народ хакка образовался в результате нескольких волн миграции с севера Китая на юг во время войн и беспорядков. Первые хакка прибыли из провинций, сейчас имеющих названия Хэнань и Шэньси. Переселенцы говорили на тех самых китайских диалектах, которые в дальнейшем развились в путунхуа.

Диалект хакка довольно консервативен и из всех прочих говоров он ближе всего к среднекитайскому. Свидетельством этого является сохранение конечных гласных -p -t -k, утерянное в путунхуа. Если сравнить диалект хакка и кантонский, то разница между ними примерно такая же, как и между португальским и испанским; путунхуа же тогда можно уподобить французскому, тем более, что его фонетика в такой же степени отличается от фонетики испанского и португальского.

Так как миграция проходила постепенно, на диалект хакка повлияли встреченные по пути говоры, включая минь и языки мяо-яо. Также есть мнение о том, что на хакка повлиял диалект шэ [а этот относится к какой группе?].

По современным представлениям о лингвистических контактах китайского языка налицо три важные области его лингвистических связей: палеоазиатские енисейские, ностратические, аустроазиатские языки. Иначе говоря, китайский язык находился в активных контактах с языками народов, окружавших древних китайцев.

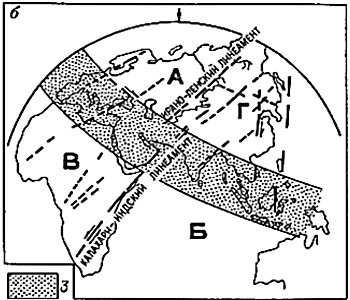

Исследования по аустроазиатской лексике в китайском языке показали, что лексика такого рода представлена в китайском языке в достаточно большом количестве [Горгониев, 1967, 75–79]. Однако сведения о ее распространении в других сино-тибетских языках отсутствуют. [А, может быть, древнекитайския язык возник как синтез некоего тибето-бирманского с австроазиатским и праиндоевропейским?] Судя по фонетическому облику аустроазиатских заимствований в китайском языке, эти слова могли попасть в китайский в конце II — начале I тысячелетия до н. э. [как определили хронологию?]. [Это период Троянской войны и Коллапса Бронзового века в Западной Евразии, имевшие, возможно, геофизическую природу. ибо массовые миграции начались в обоих концах Евразийского континента, связанных сверхдлинной (10000 км) зоной активных разломов Альпийско-Гималайского пояса [В.А.Рудник] линеаментом, порождённым давлением Африканской и Индо-Австралийской литосферных плит на Евразийскую и периодически приводлимым в напряжённое состояние. В Восточной Евразии в это время началось распространение полинезийских языков по архипелагам и островам Тихого и Индийского океанов. А австроазиатские народы, получается, начали перемещаться на север, что и привело к австроазиатским заимствованиям в древнекитайском языке.] |

По степени распространения заимствованных слов в сино-тибетских языках можно судить об относительной древности этих заимствований. Как отметил А. П. Дульзон, общая с енисейской лексика встречается не только в китайском, но и в бирманском языках. Это значит, что енисейская лексика входила в сино-тибетскую еще в период сино-тибетского единства.

Отдельную проблему составляют лингвистические связи китайского языка с языками запада Евразиатского континента [Крюков].

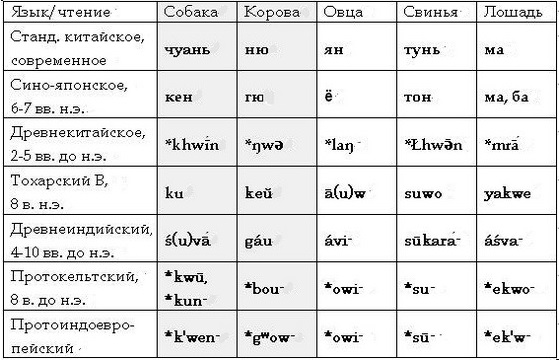

Китаевед Э. Пулиблэнк указывает общие с протоиндоевропейским слова k'iwan «собака» и nging «бык», встречающиеся также и в других китайско-тибетских языках, что свидетельствует, о том, что они также восходят к периоду сино-тибетского единства.

Заимствования из неиндоевропейских ностратических языков [видимо, после распада праностратического языка] встречаются только в китайском и не встречаются в других сино-тибетских языках. Это означает, что они были заимствованы в более позднее время — после разрушения сино-тибетского языкового единства.

Сходство отдельных слов древнекитайского языка с индоевропейскими корнями было отмечено еще в середине XX века [Ulving, 944]. На основании этих сходств высказывались утверждения о возможности отдаленного родства древнекитайского и индоевропейских языков. Однако никому не удавалось доказать это родство с помощью закономерных фонетических соответствий. После долгого перерыва, в конце 60-х годов, начался новый период поисков индоевропейских соответствий словам древнекитайского языка. В 1967 году Я. Уленброк писал, что число китайско-индоевропейских соответствий настолько велико, что наступила пора говорить о их языковом родстве. Однако в этой статье он привел лишь 57 этимологий. В 1969 и 1970 гг. Я. Уленброк выступил со статьями, где он решительно утверждал, что народы культуры крашеной керамики говорили на индоевропейских языках и пришли с запада на территорию современной провинции Ганьсу между 3000 и 2500 годами до н. э. [Ulenbrook, 1968–1969; его же, 1970, 595, 601]. В 1969 г. Т. Улвинг в целом поддержал взгляды Я. Уленброка и привел около 200 новых этимологий [Ulving, 1968–1969, 945–951]. К мнению Я. Уленброка присоединился также Л. С. Васильев, хотя и не согласился с его исторической интерпретацией лингвистических данных [Васильев Л. С., 1976, 301–302]. Однако в целом взгляды Я. Уленброка не встретили одобрения лингвистов, работающих в области истории китайского языка. В научном обосновании китайско-индоевропейского родства далее всех продвинулся Канадский китаевед и профессор Университета Британской Колумбии Эдвин Пулиблэнк (Edwin G. Pulleyblank). Он отметил, что современные исследователи древнейшего состояния индоевропейских языков реконструируют такой этап их развития, когда основные морфемы в этих языках были чисто слоговыми. В этой древнейшей односложной форме они уже могут быть сравнены с древнекитайскими словами. С другой стороны, уже давно показано, что неизменность не всегда была свойством китайской морфемы — так называемые семейства слов Э. Пулиблэнк рассматривает как доказательства существования в древнекитайском языке морфологии аблаутного типа [Pulleyblank, 503–504]. Убедительные китайско-индоевропейские лексические соответствия немногочисленны, но Э. Пулиблэнк надеется, что со временем их число будет расти. В числе бесспорных соответствии он называет *k'iw?n «собака», и. е. kuon и ngiug «корова», и. е. guou. Эти два слова встречаются во многих сино-тибетских языках, что означает их принадлежность к древнейшей лексике, сохранившейся со времен сино-тибетского единства. Э. Пулиблэнк обращает также внимание на то, что слова со значением «вращать» начинаются на v-, а слова со значением «молоть»— на m- как в древнекитайском, так и в протоиндоевропейским. Однако Э. Пулиблэнк отнюдь не считает доказанным родство китайского и индоевропейских языков, хотя и думает, что оно может быть доказано в будущем. Несмотря на усилия лингвистов, работавших над проблемой китайско-индоевропейского родства, следует признать, что оно не доказано до сих пор. Происхождение общей лексики в протоиндоевропейском и древнекитайском языках проще всего может быть объяснено через заимствование. Однако в этом случае немедленно возникает вопрос об источниках заимствования. Общая китайско-индоевропейская лексика по большей части восходит к древнейшей ностратической, которая могла попасть в китайский язык не только через индоевропейские, но и через другие ностратические языки. В настоящее время эту лексику соотносят с индоевропейской, потому что индоевропейские языки исследованы лучше других ностратических языков. В дальнейшем же, когда остальные ностратические языки будут исследованы столь же детально, как индоевропейские, появится возможность указать и другие возможные источники заимствований таких слов, как mа «лошадь», и. е. marko-, miet «мед», и. е. medhu и т. п. Все эти соображения подводят к заключению, что древнейшие контакты китайского языка с ностратическими не подлежат сомнению, однако лишь в будущем можно будет с уверенностью сказать, с какими именно ностратическими языками эти контакты происходили — с индоевропейскими или какими-нибудь иными. |

Книги китаеведов по китайскому языковедению (синологии).

Дальневосточные иероглифики | Дальневосточное зарубежье | Образование

Ключевые слова для поиска сведений по китайскому языку:

На русском языке: китайский язык, иероглифический словарь путунхуа, мандаринский, пекинский,

северноминьские диалекты, южноминьские наречия, кантонский, гуандунский, у, ву, йу, юэ, хакка, ксиянг, сян, джинью,

древнекитайский, китаеведение, китаистика, синология,китайские иероглифы, самоучители китайского;

На английском языке: Chinese language.

|

|

|