|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

"Задача науки не только в том, чтобы констатировать известные факты, но еще и в том, чтобы путем анализа и синтеза устанавливать факты неизвестные и в источниках не упомянутые" (Лев Гумилёв)

Уважаемый посетитель, приношу свои извинения, страница находится в процессе наполнения.

Ключевые слова: теория Льва Гумилева, гумилёвские пассионарные толчки, география полос пассионарности, очаги одновременного этногенеза, солнечно-земная природа культурогенеза, гелиогеофизика этногенетических процессов, линейные зоны пробуждения народов, линеаментная активация населения, ритмы социальной активности, циклы появления пассионариев, историометрия, клиометрика, клиодинамика, биофизика периодических процессов, биоритмология, движущая сила истории, динамика этносферы, скрытые природные факторы развития общества.

Keywords: passionary impulses of Lev Gumilev, cycles of social activity, ethnosphere rhythms, cliometrics, cliodynamics, lineamental activation of the populations, linear zones of peoples awakening, the centers of simultaneous ethnogenesis, solar-terrestrial nature of cultural genesis, heliogeophysics of ethnogenetic processes, biorhythmology.

ABSTRACT:

Lev Nikolayevich Gumilev in his treatise "Ethnogenesis and the Earth's Biosphere" (1979) explained a number of well-known ethnogenetic processes using the theory of "passion impulses" (PT), which took place in narrow (200-400 km) long (interregional and even inter-continental) strips on surface of the Earth. This theory logically followed from the facts of almost simultaneous events of ethnogenesis in different regions of the Earth, thousands of kilometers away from each other, but lying along the same geodesic curve. Since the connection of these events with climate change is not unambiguous, and no geological reasons were observed, it was proposed to explain them by episodic cosmic radiation, causing mutations in a part of the population, which, as a result, became active ("passionate"). This phenomenon is called "drive impulse" (PT). Due to the unclear nature of the PT, this theory was not supported, but interest remained in it [Vladimirsky, 2015], and in the questions of whether cosmic energy can affect social energy, and whether there are other natural factors of influence on the processes of ethnogenesis besides the obvious (like climate) and non-obvious (like cosmic radiation).

This article shows the geophysical nature of the passionary zones, and their activation is explained by the arising stresses (with the accompanying release of gases) in the hidden transcontinental faults (lineaments) during the acceleration or deceleration of the Earth's rotation, which are affected by the volume of the World Ocean. The latter depends on the general humidity of the climate, which is affected by solar activity (SA) and the mutual position of the Earth, Moon and Sun, and the SA itself is also modulated by the planets) [Garshin, 2015]. Consequently, the geophysical activation of passionarity has the heliophysical nature of the gravitational "launch". This confirms Gumilev's brilliant guess about the cosmic factor of ethnic processes (but through geological medium).

Оглавление:

*Примечание по оглавлению: знаком "[-]" помечены пока не заполненные параграфы.

Лев Николаевич Гумилёв в своём трактате «Этногенез и биосфера Земли» (1979) объяснил ряд известных этногенетических процессов с помощью теории «пассионарных толчков» (ПТ), которые происходили в узких (200-400 км) протяженных (межрегиональных и даже межматериковых) полосах на поверхности Земли. Эта теория логично вытекала из фактов почти одновременных событий этногенеза в различных регионах Земли, удалённых друг от друга на тысячи километров, но лежащих вдоль одной геодезической кривой. От того, что связь этих событий с изменением климата не однозначная, а геологических причин не наблюдалось, было предложено объяснять их эпизодическим космическим излучением, вызывающим мутации у части населения, которая в результате этого становилась активной ("пассионарной"). Это явление названо "пассионарным толчком" (ПТ). Из-за неясной природы ПТ эту теорию не поддержали, но остался интерес и к ней [Владимирский, 2015], и к вопросам о том, может ли космическая энергия воздействовать на социальную, и есть ли другие природные факторы влияния на процессы этногенеза кроме очевидных (как климат) и неочевидных (как космическое излучение).

В настоящей статье показывается геофизический характер пассионарных зон, а их активизация объясняется возникающими напряжениями (с сопутствующим выходом газов) в скрытых трансконтинентальных разломах (линеаментах) во время событий ускорения или замедления вращения Земли, на которые влияет объём Мирового океана. Последний зависит от общей увлажнённости климата, на который воздействует солнечная активность (СА) и взаимное положение Земли, Луны и Солнца, причём, сама СА также модулируется планетами) [Гаршин, 2015]. Следовательно, геофизическая активация пассионарности имеет гелиофизическую природу гравитационного "запуска". Это подтверждает гениальную догадку Льва Николаевича о космическом факторе этнических процессов (но через геологическое посредство).

Ярким примером удалённой многорегиональной активации населения является Великое переселение народов с кульминацией в V веке н. э., привёдшее к падению Римской империи и наступлению Средних веков. Процесс этот начался в разных концах Евразии: готы из Скандинавии начали переселяться на юг, а гунны из Монголии – на запад. Л. Н. Гумилёв причину этого увидел в двух пассионарных толчках – №4 (III век до н. э.) и №5 (I век н. э.) - в его нумерации.

Не менее грандиозным эпохальным процессом является и Коллапс Бронзового века, отражённый в гомеровской Иллиаде. Тогда «народы моря» внезапно пришли в движение и в начале XII в. до н. э. смели все средиземноморские цивилизации. На обломках древних царств образовалось множество новых народов, в т. ч., праславяне (Лужицкая культура). "Бонусом" стало открытие железной металлургии, которой до того владели хетты. Эти события не представлены Львом Николаевичем как еще один пассионарный толчок, но они имеют такой же характер многорегиональности, т.к. в те же века началось Великое освоение Тихого океана предками полинезийских народов (культура Лапита), начатое с архипелагов Юго-Восточной Азии.

На рис. 1 (a и b) представлено Восточное полушарие Земли с зоной межблокового разрушения (Альпийско-Гималайский пояс протяженностью порядка 10 тыс. и шириной в 100-300 км), которое соответствует зоне пассионарного толчка в конце Бронзового века. Она, очевидно, возникла в текущем геодинамическом цикле [Гаршин, 2014] из-за давления Африки, Индостана и Австралии на Евразию. По изображенным линеаментам (линейной трещиноватости в литосфере) распространяются сейсмические волны. Имеются и линеаменты, соответствующие самой зоне – парный Баренцевоморско-Тайваньский линеамент, протянувшийся от Балтики до Новой Гвинеи [Магидович, Магидович, 1986]. Сами линеаменты имеют не меньший масштаб, чем пассионарные зоны - шириной до нескольких сот километров и длиной от 500 до 25000 км - чуть более половины экватора!

Альпийско-Гималайский пояс, возможно, был зоной этногенеза и в начале III тысячелетия до н. э., коогда пришли в движение индоевропейские племена Европы и астронезийские племена Юго-Восточной Азии. Последние были предками полинезийцев, и они первые положили начало далёким океаническим миграциям - эта эпоха предшествует "бронзовому коллапсу" примерно на 2000 лет - это один из известных циклов увлажнённости Евразии, описанный также Л. Н. Гумилёвым в исследовании трансгрессий Каспийского моря Гумилев, Алексин, 1963.

По мнению Ф.М. Ройзенмана, этот пояс выступает формирующейся зоной этнотрансформаций и в наше время, т.к. к нему приурочены все происходящие в пределах Евро-Азиатского континента крупные конфликты: районы Косово и Югославии, Приднестровья, Нагорного Карабаха и Чечни, Абхазии и Южной Осетии, Афганистана и Таджикистана, Ирака, Джамму и Кашмира, Камбоджи и Вьетнама [Рудник, 1996].

Как будет показано ниже, большинству других пассионарных зон тоже соответствуют свои линеаменты. Предполагается, что они возникли из-за смены скорости вращения Земли, хотя возможны и другие объяснения. Вероятно, эти сейсмоактивные сквозные структуры наиболее восприимчивы к напряжениям в литосфере во время ускорений и замедлений вращения Земли вокруг своей оси, что имеет некоторую периодичность. Эти напряжения порождают акустические и электромагнитные колебания низкой частоты.

Самой сложной проблемой остаётся выяснить, как эти возмущения влияют на состояние людей.

Данное исследование обосновывает реальность пассионарных зон и предлагает физический фундамент этнодинамическим процессам в теории этногенеза Л. Н. Гумилёва. Выясняется многозвенная цепочка процессов преобразования энергии: 1) космические гравитационные => 2) гелиофизические => 3) геофизические => 4) биохимические => 5) психосоциальные.

Гипотезу Льва Николаевича называют "Пассионарной теорией этногенеза", подчёркивая этим, что, во-первых, эта гипотеза глубоко продумана и обширно (хоть и не достаточно) обоснована, во-вторых, что, этногенетические процессы порождаются ТОЛЬКО пассионарной активностью. Однако, по мнению автора статьи, этносы образуются разными путями (не только пассионарным толчком), например, после вынужденного переселения и прерывания связи со своей прародиной и материнским этносом. Поэтому более правомерно было бы говорить о "Теории пассионарного этногенеза".

Рис. 2. Полосовые зоны, включающие места пассионарных толчков по Гумилёву.

|

Пассионарные толчки, описанные Л. Н. Гумилёвым (фрагментарно в разных работах описаны и некоторые другие):

Лев Николаевич в разных работах упоминал и другие гипотетические ПТ, зоны действия которых обсуждаются:

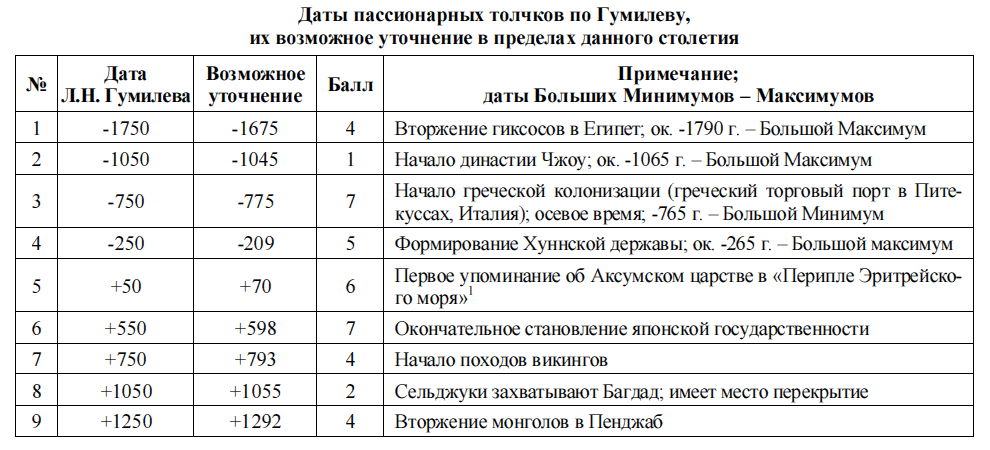

Борис Михайлович Владимирский [Владимирский, 2015] предложил следующее уточнение датировок ПТ:

|

Ведется также поиск космических событий (вспышки сверхновых звёзд, большие экстремумы СА), могущих повлиять на активизацию этногенеза. Сам автор статьи нашел связь зон пассионарного этногенеза с линеаментами – линейными структурами на поверхности Земного шара.

Б.М.Владимирский (Владимирский, 2015) в продолжение и развитие соображений Л.Н.Гумилева считает нужным:

К сказанному хотелось бы добавить также следующие задачи:

Решению этих 10 задач и посвящена данная статья.

Общий взгляд:

Л. Н. Гумилёв называет восемь объективных признаков для всех известных и подробно освещенных в истории процессов этногенеза [Гумилев, Иванов, 1984]:

Вместе с этим, пассионарный толчок обычно вызывает к исторической жизни не один этнос, а несколько, образующих системную конструкцию, называемую суперэтносом. При этом происходит перемешивание старых этносов и рождение новых, с оригинальной культурой и обновленным стереотипом поведения.

По теории Л.Н.Гумилёва и из его описаний можно выделить критерии для определения наличия пассионарного толчка. Пассионарный толчок характеризуется следующими главными особенностями:

Заметим, что в эти критерии не включены другие великие деяния пассионариев - научные открытия, технические изобретения, творения художников (в широком смысле), революции..., т.к. они не привели к созданию этносов, например:

Впрочем, некоторые открытия и изобретения вполне могут стать причиной этногенеза, например, сельское хозяйство ("неолитическая революция") с последующим демографическим взрывом, изобретение колеса и лёгких колесных повозок, выплавка железа... Особенно это касалось древнего мира, когда этим сначала пользовались отдельные популяции, пытавшиеся вытеснить или завоевать другие, а информационный обмен был не такой быстрый, как в современную эпоху глобализации. Поэтому, между прочим, изобретение электричества не выделило одну группу людей из другой.

В то же время, названные события в духовной и творческой активности вполне могут возникать спустя некоторое время (1-2-3 поколения?) после пассионарного толчка, как это было в VI-IV веках до н.э. с наступлением эпохи "Осевого времени" от Рима до Китая после пассионарного толчка в VII веке до н.э.

Дополнительными критериями для выявления взрывов этногенеза могут быть, например:

Судя по описанным 9 взрывам этногенеза, они случаются 2-3 раза за тысячу лет.

(Далее во многих местах цитируется по [Магидович, Магидович, 1986], с некоторыми изменениями и дополнениями.)

На физических картах давно были ясно видны гигантские прямые или слабо изогнутые линии: ровные контуры значительных по протяженности участков берега некоторых континентов и островов, водоразделов и горных систем, а также речных долин. Такие ориентированные в одном направлении контуры географических объектов американский геолог Уильям Хоббс в 1911 г. назвал линеаментами. Однако лишь в космическую эру они стали считаться одной из главных особенностей структуры поверхности нашей планеты. На космических снимках отчетливо дешифрируется огромное количество «штрихов», отсутствовавших на картах любого масштаба. При детальном изучении этих линий выяснилось: их изображение складывается из хорошо выдержанных по простиранию границ ландшафтных зон, всевозможных уступов, цепочек озер и других понижений, линий дренажа поверхностных и подземных вод, ледниковых трогов, линий раздела различных типов почв или растительности. Протяженность наиболее крупных (глобальных) линеаментов достигает 25 тыс. км. ширина — первых сотен километров.

В 1938 году немецкий учёный Р. Зондер предложил изучать линеаменты в рамках специального направления, которое назвал линеаментной тектоникой. А в начале XXI века стало формироваться междисциплинарное направление – линеаментология, в рамках которого проводится всестороннее изучение разномасштабных линейных образований Земли и планет земной группы с целью исследования их роли и значения в развитии планет.

До начала космической эпохи были выделены лишь единичные гигантские линеаментные зоны. Дешифрирование космических снимков и обработка геолого-геофизических материалов дали возможность группе советских геологов во главе с В. Бушем охарактеризовать сеть крупнейших (глобальных и трансконтинентальных) линеаментов, выделив среди них 5 групп. Меридиональные (группа А ниже в описаниях), по В. Бушу, образуют равномерную систему сближающихся от экватора к полюсу линейных структур, расположенных в 600–800 км одна от другой и не отклоняющихся более чем на 15° от меридионального направления. Широтные (группа Б) приурочены в основном к северо-востоку Азии и находятся на расстоянии 800–1000 км друг от друга. К диагональным линеаментам отнесены структуры северо-западного (группа В), северо-восточного (группа Г) и дугообразного (группа Д) простирания (представители двух последних групп встречаются сравнительно редко).

Рис. 3. Линейные структуры Евразии:

(А) К 1983 г. меридиональных линеаментов, или линеаментных зон, длина которых колеблется от 3500 до 18 000 км, по В. Бушу, было выделено 14.

1. Самая западная, открытая в 1925 г. немецким геологом Хансом Штилле и получившая его имя, протягивается от Тронхейма, в Норвегии, на юг через озеро Мьёса, вдоль западного побережья п-ова Ютландия и меридиональную долину р. Рейна, где она выражена особенно отчетливо. Далее к югу по долине р. Роны зона прослеживается через о-ва Корсика и Сардиния на Африканский континент. Эта гигантская евро-африканская линейная структура от побережья Туниса пересекает Сахару на юг и достигает залива Биафра. Протяженность европейского отрезка «линии Штилле» составляет более 3500 км.

5. Заслуга выделения глобальной линейной Урало-Оманской структуры принадлежит А. Карпинскому: в 1894 г. он описал меридиональные нарушения, проходящие вдоль Уральского хребта и продолжающиеся до низовьев Амударьи. Французский геолог Раймон Фюрон доказал, что они тянутся через Иран далеко к югу — до о. Мадагаскар. По В. Бушу, эта линеаментная зона в виде широкой (более 300 км) полосы прослеживается от Пай-Хоя примерно по меридиану 60° по Уралу, через Каракумы и Иранское нагорье. За Оманским заливом зона отклоняется к югу-западу и достигает западного побережья Мадагаскара. Длина «линии Карпинского» определена в 15 000 км.

7. Енисейско-Салуэнский линеамент проходит от Карского моря по долине р. Енисей через стык Алтая и Западного Саяна. Затем он следует в Центральной Азии приблизительно по меридиану 95° в. д. через верховья Янцзы и вдоль сближенных долин Иравади, Салуина и Меконга. В Индийском океане линеамент представлен подводным Восточно-Индийским хребтом; общая длина его 9000 км.

11. К глобальным структурам В. Буш относит Верхояно-Марианскую (длина 18 000 км). В Ледовитом океане к ней принадлежит подводный хребет Гаккеля, далее она фиксируется на Новосибирских о-вах и через Верхоянское сооружение и хребет Сетте-Дабан прослеживается по Сахалину, Хоккайдо и Хонсю. Южнее линеамент проходит по о-вам Бонин и Марианским.

13. К категории наиболее четко дешифрируемых линеаментов принадлежит Чаунско-Олюторский (7500 км). От Чаунской губы он протягивается через весь северо-восток Азии примерно вдоль 170° в. д. до Олюторского п-ова. Здесь линеамент «ныряет» под воду (хребет Ширшова) и далее, почти не меняя направления, фиксируется в виде подводного Императорского хребта.

Группа широтных линеаментов по количеству (6) и длине (7000–9500 км) уступает меридиональным.

15. Самый северный из «широтников» (Полоусненско-Воркутинский) начинается близ Воркуты и, проходя по стыку Полярного Урала и Пай-Хоя, устанавливается на севере Западно-Сибирской равнины и уверенно дешифрируется на плато Путорана. Далее он окоптуривает с юга Анабарское плато, пересекает Верхоянский хребет, а восточнее фиксируется в рельефе в виде кряжа Полоусный и хребта Улахан-Сис. Затем линеамент выявляется на Чукотском п-ове и прослежен на Аляске в виде широтного хребта Брукс; длина его — 7500 км.

16. Корякско-Ухтинский линеамент (7500 км) начинается от низовья Северной Двины и, пересекая Урал, оконтуривает с севера Сибирские Увалы. Затем он «заставляет» течь широтным курсом Нижнюю Тунгуску и Вилюй, а далеко на востоке проявляется в структурах Корякского нагорья того же направления.

17. Охотско-Московский линеамент, европейский отрезок которого выявлен советским геологом Дмитрием Михайловичем Трофимовым, начинается у Куршской косы (южное побережье Балтийского моря). Восточнее эта протяженная (9500 км) структура отмечается на Восточно-Европейской равнине широтными отрезками течения Волги и Камы. Не проявляясь на Урале, она проходит по центральной части Западно-Сибирской равнины, «диктует» широтное направление долин Ангары и Алдана, а также северного берега Охотского моря.

Из 7 линеаментов северо-западной группы охарактеризуем пока 3.

21. Красноморско-Боденский линеамент (9000 км) берет начало на о. Ирландия и, проходя по Европейскому материку через Вогезы к Боденскому озеру, упирается в дугу Альп, где не проявляется. Снова линеамент дешифрируется далее к юго-востоку, в бассейне Савы. Затем он переходит на западное побережье Малой Азии и протягивается вдоль Красного моря в Индийский океан, вероятно, до Сейшельских о-вов.

22. Эльбско-Загросская структура (10 000 км) возникает у южного берега Исландии, по Фарерско-Исландскому порогу пересекает Атлантику и, возможно, Северное море, появляясь на континенте у основания Ютландского п-ова. Далее линеамент идет вдоль долин Эльбы и Одры, режет Карпаты (здесь он фиксируется в виде четкой зоны разломов) и выходит к Черному морю в низовьях Дуная; этот европейский отрезок структуры выявил X. Штилле. В Малой Азии линеамент дешифрируется в восточной половине Понтийских гор, вдоль хребта Загрос достигает Аравийского моря и протягивается параллельно всему западному берегу п-ова Индостан.

25. Рекорд протяженности (25 000 км) принадлежит ныне Баренцевоморско-Тайваньской структуре, состоящей, по В. Бушу, из ряда параллельных ветвей, кулисообразно сменяющих одна другую. Западная прослежена от Нордкапа до Тимана (этот отрезок выявил X. Штилле). Затем она диагонально пересекает Средний Урал, Центральный Казахстан, всю Центральную и Юго-Восточную Азию и затухает на о. Калимантан. Более отчетливо проявляется восточная ветвь этого линеамента: она отмечена в Печорской низменности и на Западно-Сибирской равнине, выявлена в западной части Гоби и пустыне Алашань. Затем она достигает о. Тайвань и продолжается по дну Тихого океана.

29. Атласско-Азовский евро-африканский линеамент, начинаясь на побережье Атлантики, проходит вдоль всей горной системы Атлас и через Сицилию и юг Апеннинского п-ова выходит к нижнему Дунаю. Далее он контролирует северный берег Азовского моря и долину нижнего Дона, заканчиваясь у Волгограда. Длина этой структуры на территории Африки 1500 км (общая протяженность — около 6000 км). [Возможно, он часть трансатлантического Атласского линеамента, идущего из Восточной Европы через Сицилию в Венесуэлу.]

К группе «северо-восточников» принадлежит 5 структур длиной от 4500 до 10 000 км.

30. Одна из них, Алтынтагско-Охотская (8500 км) начинается на южном побережье Аравии и в море, возможно, соответствует подводному хребту Меррея. Выйдя на Азиатский материк, она определяет простирание нижних течений Инда и Сатледжа. В Гималаях, дешифрируясь лишь участками, линеамент отмечается в Тибете и четко проявляется в хребте Алтынтаг. Далее он пересекает в северо-восточном направлении пустыню Гоби и подходит к берегу Охотского моря близ Шантарскич о-вов.

В группе дугообразных «состоят» 4 линеамента длиной от 3500 до 11000 км.

33. Уже упоминавшаяся линия Карпинского (7500 км) начинается у гор Монтань-Нуар, на юге Франции. Огибая по дуге Альпы и Карпаты, она фиксируется в Свентокшиских горах, в районе Канева, Донецком кряже, Прикаспийской низменности и на п-ове Мангышлак. Затем линеамент проходит через Султан-Увайс, у 61° в. д., и прослеживается, по В. Бушу, до Сулеймановых гор.

35. Пальмиро-Барабинский линеамент (11 000 км), давно известный на отрезке Ливан — долина Куры, на юго-западе переходит в Африку. В Азии он прослежен через Апшерон, северное побережье Аральского моря и озеро Тенгиз в район юго-восточнее озера Чаны. На Среднесибирском плоскогорье он установлен вдоль широтного Московско-Охотского линеамента, а затем через Забайкалье и Приамурье достигает пролива Цугару.

Из-за относительно слабой изученности некоторых континентов (например, Южной Америки) и небольшой обеспеченности их территорий космическими снимками выделить сеть линеаментов, такую, как в Европе и Азии, пока не удается. Ныне уверенно можно отметить лишь несколько единичных гигантских линейных структур. Некоторые из них (европейско-африканские - Средиземноморско-Мьёсский и Атласско-Азовский) описаны выше в разделе евразийских линеаментов.

Широтный линеамент Бохадор-Рибат (около 5000 км), выделенный Я. Кацем, начинается у мыса Бохадор, на атлантическом побережье материка. Несколько отклоняясь к северу, он пересекает всю Сахару и достигает Суэцкого залива близ 30° с. ш. Далее, почти не меняя направления, структура протягивается через Аравийский п-ов и Иранское нагорье, заканчиваясь у 64° в. д. [переходит в Пальмиро-Барабинский?].

К северо-восточной группе африканских линеаментов относится Леврие-Зоруг (около 3500 км). От бухты Леврие, у 21° с. ш., близ мыса Кап-Блан (ныне Нуадибу) он пересекает Сахару до мыса Зоруг, залив Сидра.

В Южной Америке по геолого-морфологическим данным Я. Кац выделил 2 линеамента — 1) Амазонский (3500 км), контролирующий почти широтную долину Амазонки [и идущий через Атлантику и Африку до долины Инда?], и 2) меридиональный Парагвайско-Паранский (2500 км). Их существование подтверждено дешифрированием космических снимков.

К линеаментным структурам, возможно, следует отнести и Долину МГГ в Антарктиде, открытую советскими исследователями.

Далее рассмотрим сквозные структуры (= линеаменты) Восточного полушария Земли по ? [?], с некоторыми уточнениями и дополнениями.

Имеется более двух десятков синонимов, которые исследователи используют для линеаментов. Вероятно, разброс мнений об их природе отражает разные типы этих протяжённых (часто материково-океанических) линейных структур. Тогда их группировка поможет выяснить эту природу.

По А. И. Полетаеву (статья в Большой российской энциклопедии), линеамент (от лат. lineamentum – линия) - линия резкого изменения параметров 1) геологической структуры, 2) географической среды и 3) геофизических полей. При этом:

Приведённая классификация весьма полезна, поскольку при сопоставлении каких-либо негеологических (биосферных и ноосферных) линейных зон на Земле с линеаментами, нужно выяснять, с какими типами линеаментов обнаруживаются топографические сходства.

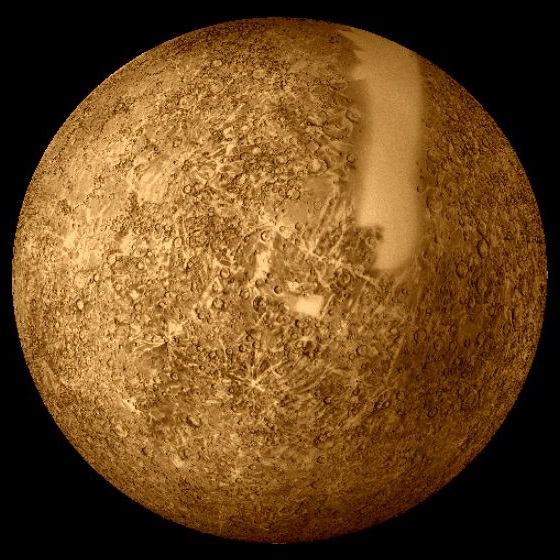

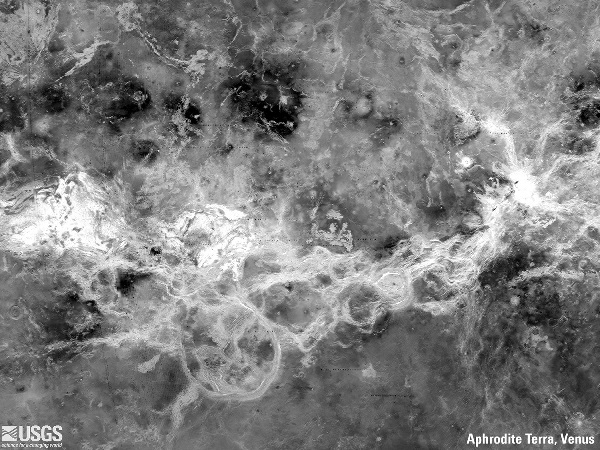

Линейные структуры еще невыясненной природы имеются также у других объектов Солнечной системы. В первую очередь рассмотрим яркие примеры, касающиеся спутников планет-гигантов: "галилеевских" спутников Юпитера Европы и Ганимеда; спутников Сатурна Дионы, Энцелада и Япета; спутника Урана Титании и, возможно, спутника Нептуна Тритона. Также линейные структуры обнаружены на самой маленькой планете Солнечной системы - Меркурии.

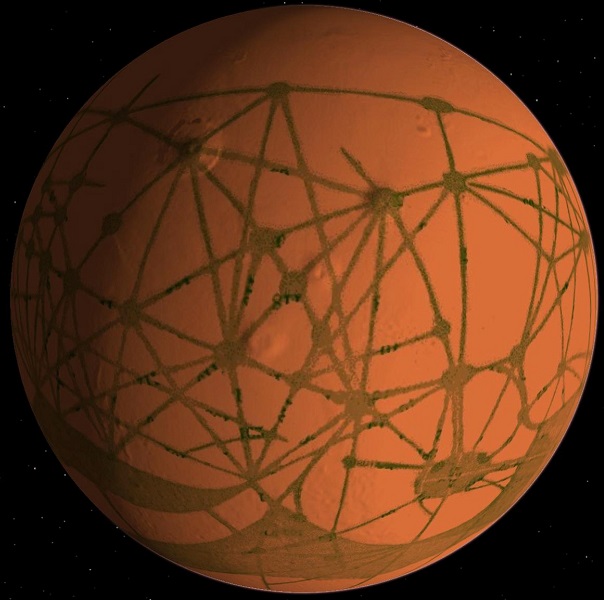

Рис. 5a. Поверхность планеты Меркурий. Меркурианская поверхность характеризуется радиальными трещинами, которые довольно далеко тянутся от кратеров планеты (иногда даже на четверть экватора), из-за чего Меркурий похож на апельсин без шкурки. Но кроме них, на планете имеются и другие линейные структуры пока неизвестного происхождения - длинные параллельные борозды, очень напоминающие земные линеаменты. Один из таких "линеаментов" хорошо виден иллюстрации слева. Имеются здесь и кольцевые структуры, причём, не только импактной природы. |

Рис. 5b. Поверхность планеты Венера. В наиболее древний структурный этаж Венеры входят тессеры (в переводе с греческого — "черепица"), горные пояса, равнины с густой сетью борозд-трещин (т.н. "паутины") и пояса гряд. Тессера - название деталей рельефа поверхности Венеры, представляющих собой сильно пересеченные возвышенные участки, сверху похожие на паркет или черепицу. Традиционно считается, что тессеры образовались в ходе тектонических процессов. По новому взгляду, изрезанность тессер можно рассматривать как следы водных потоков, текших по поверхности Венеры в те древние времена, когда климат на ней был более мягким. Верхние структурные этажи образуют равнинные области. И равнины, и тессеры рассекаются сложно построенными желобами протяженностью в тысячи километров (каньоны Артемиды, Ганис, Гекаты и другие), образованными роями тектонических нарушений. По топографии и морфологии они похожи на рифтовые зоны Земли и, по-видимому, имеют ту же природу (структуры растяжения). В пределах тропических широт планеты Дж. Шабер выделил 3 крупные зоны разломов: 1) Главная из них простирается в субширотном направлении от земли Афродиты к вулканической возвышенности Бета. Рифтовые структуры в ней располагаются вдоль южных подножий поднятий Овды и Фетиды. Длина этой зоны - 21000 км. 2) Другая зона - поменьше (длина 14000 км), она занимает пространство от области Фетиды до северо-западного окончания области Атлы. 3) Третья зона, самая маленькая, на 6000 км, тянется в меридиональном направлении от области Бета до области Фебы. Таким образом, повсеместно проявляющийся базальтовый вулканизм и наличие большого количества разломов на поверхности Венеры свидетельствует об очень высокой активности ее недр. Многие формы рельефа Венеры - длинные, слегка извилистые поднятия и впадины на равнинах, горные кряжи и желоба на возвышенностях, тессеры, венцы - говорят о том, что на этой планете происходил и, вероятно, происходит в настоящее время бурный процесс горообразования. |

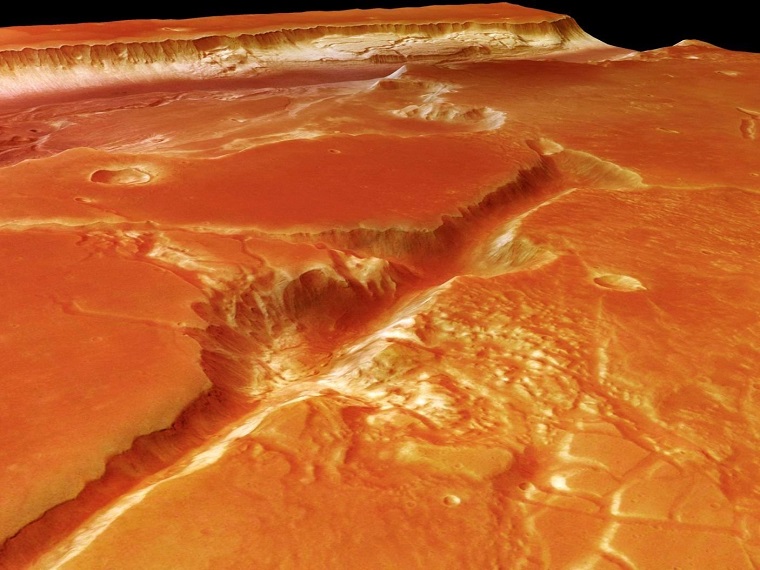

Рис. 5c. Поверхность планеты Марс. Марсианские каналы — объекты на поверхности Марса, существование которых предполагали астрономы с конца 1870-х до 1970-х годов. Каналы описывались как длинные линии, образующие сложную сеть по всей планете между 60° северной широты и 60° южной широты. Впервые об открытии каналов объявил итальянский астроном Джованни Скиапарелли во время великого противостояния 1877 года; после него о наблюдении каналов сообщали и другие астрономы. В 1970-х годах, после получения снимков поверхности Марса космическими аппаратами, было установлено, что большинство «каналов» являются оптической иллюзией. Впрочем, сейчас известно, что на Марсе действительно есть некоторое количество протяжённых слабо изогнутых объектов (террасы, каньоны, линейные цепочки кратеров), которые при малом разрешении напоминают прямые каналы. Вблизи экватора в западном полушарии находится система глубоких связанных друг с другом каньонов и провалов, называемая долинами Маринера. Данная система каньонов простирается к востоку от провинции Фарсида более чем на 4000 км, что составляет около четверти длины экватора планеты. На некоторых участках каньоны достигают ширины 300 км и глубины 10 км. Несмотря на то, что долины Маринера часто сравнивают с земным Гранд-Каньоном, они имеют другое происхождение. Гранд-Каньон является результатом водной эрозии. Марсианские экваториальные каньоны имеют тектоническую природу. Долины Маринера можно сравнить с Восточно-Африканским рифтом. Каньоны представляют собой результат мощных механических напряжений в коре Марса, происходящих в основном от массивного основания Фарсиды (Из Википедии). |

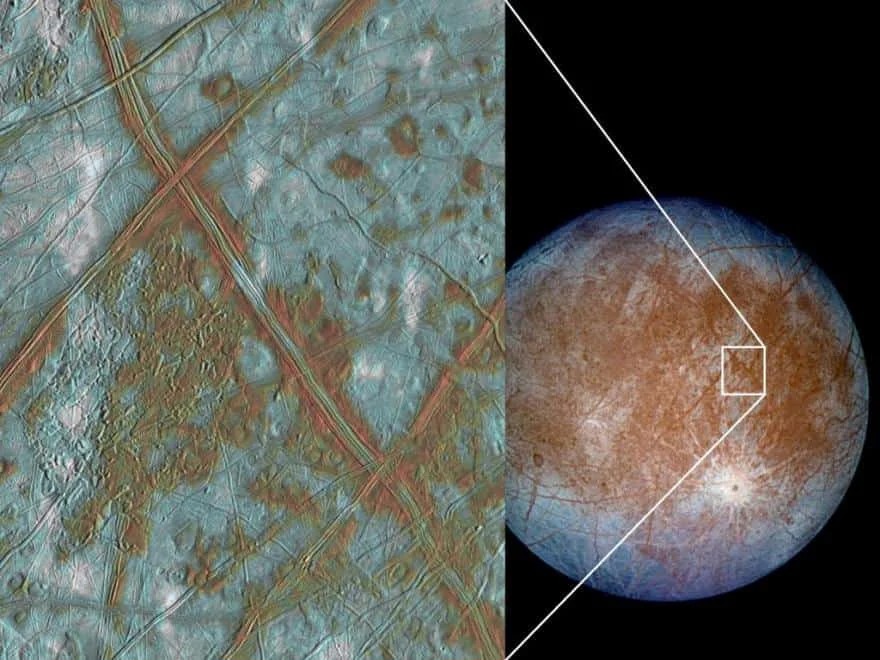

Рис. 5d. Поверхность юпитерианской луны Европы. Поверхность Европы имеет поразительный вид, это уникальная поверхность в Солнечной системе. Она покрыта лабиринтом запутанных тонких линий и полос шириной до 20-30 км и длиной в несколько тысяч километров. Это большей частью заполненные ледяные трещины. Объяснения для этой глобальной трещиноватости предлагаются следующие: а) приливное воздействие Юпитера (и, возможно, остальных вращающихся вокруг планеты спутников); б) внутренние "евротрясения" из-за потоков тепла от каменного ядра спутника; в) борозды от метеоритов; г) плюс к этому добавим очевидные трещины от кратеров. |

Рис. 5e. Поверхность юпитерианского спутника Ганимеда. Самым примечательным свойством поверхности Ганимеда являются пучки длинных (обязательно параллельных) полос, причем некоторые по виду похожи на трехуровневые автострады. Они покрывают значительную часть площади поверхности Ганимеда. Эти уникальные образования удовлетворительно объяснить не удается. |

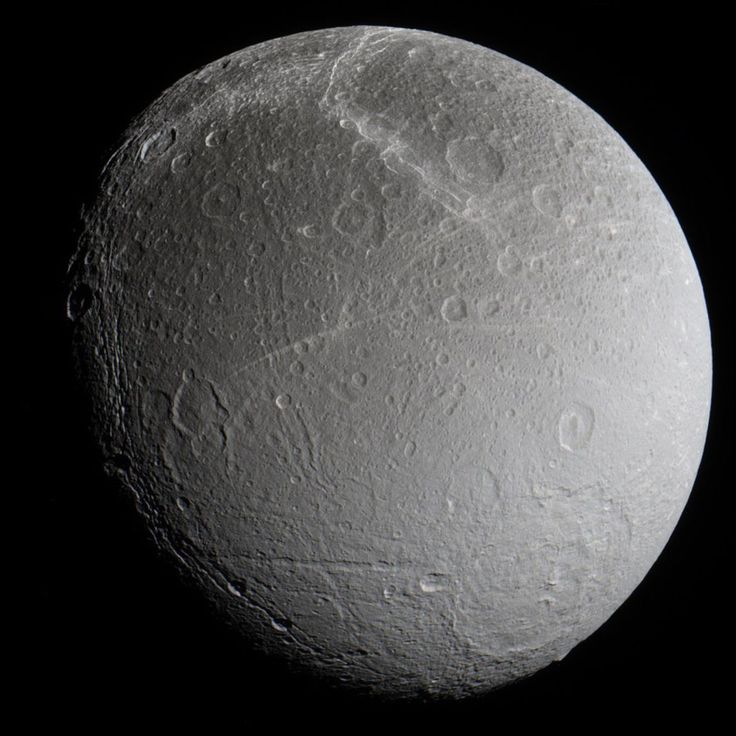

Рис. 5f. Поверхность сатурнианской луны Дионы. Диона - это четвертый по величине из так называемых "классических" спутников Сатурна. Обширные тектонические разломы на Дионе доказывают, что она когда-то в прошлом была геологически активным небесным телом. Космическим аппаратом NASA "Кассини" (Cassini) были сняты прямые полосы у спутника Сатурна Дионы. Они проходят параллельно друг другу у экватора спутника и простираются на десятки и сотни километров. Пока что никто не знает, как они появились. |

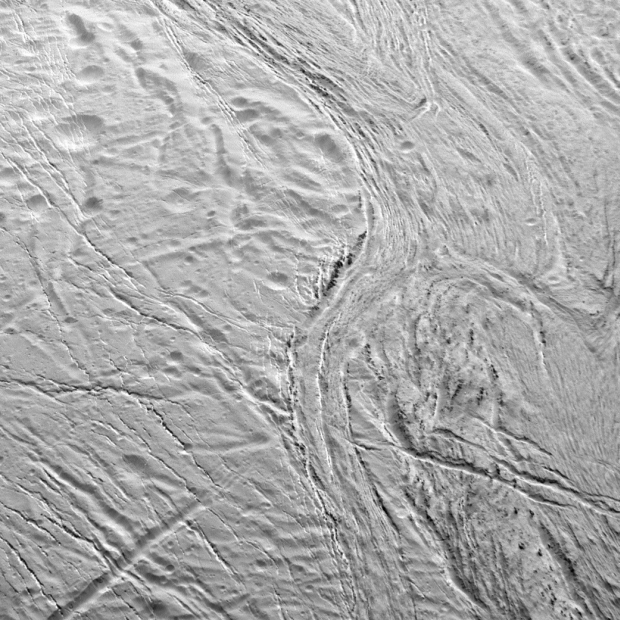

Рис. 5g. Поверхность сатурнианской луны Энцелада. Энцелад — один из 82 известных нам спутников Сатурна. Около 10 лет назад учёные NASA назвали Энцелад наиболее пригодным для жизни местом во всей Солнечной системе, т.к. глубоко под его ледяной коркой, могут скрываться океанические течения, аналогичные земным. Однако, глубина океанов Земли в среднем составляет 3,7 км, а глубина океанов Энцелада — не менее 30 километров. И при этом они еще покрыты 20-километровым слоем льда. Энцелад обращается вокруг Сатурна за 32,9 часа, имея слегка вытянутую орбиту. Он то удаляется от планеты, то приближается к ней, и, соответственно, гравитационное воздействие Сатурна время от времени усиливается и ослабевает. Это напряжение и вызывает нагрев недр спутника, обеспечивая его геотермальную активность, а также создает трещины на поверхности льда или расширяет их (во время максимального удаления Энцелада от Сатурна). Благодаря внутреннему теплу, океан остается жидким, и он может фонтанировать через трещины, которыми испещрена поверхность спутника. Когда вода периодически (каскадно) прорывается через эти ледяные разломы,вдоль них появляются другие. Так в районе южного полюса Энцелада возникли параллельные трещины, известные как тигровые полосы. Этот небольшой шар льда диаметром 500 км покрыт кратерами и изрезан длинными трещинами и горными хребтами, что свидетельствует о его геологической активности. (Источник - Что прячет Энцелад в темных водах своего океана?) Также на Энцеладе имеются "рытвины Арран" - рельеф из чередующихся борозд и хребтов с перепадом высот 1−1,5 км., окаймляющих северную и восточную сторону равнины Дийяр. Предполагается, что они могут быть складчатым поясом. |

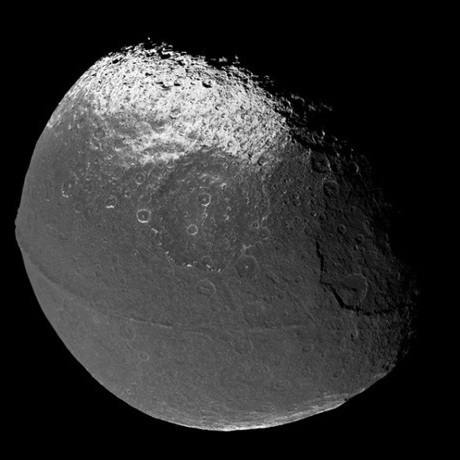

Рис. 5h. Поверхность сатурнианской луны Япета. Япет – третий по величине спутник Сатурна, после Титана и Реи. Стена Япета — кольцевой горный хребет, опоясывающий по экватору спутник Сатурна Япет. Стена имеет высоту до 13 километров, до 20 километров ширины и длину 1300 километров. На другой («светлой») стороне спутника ярко выраженный хребет отсутствует, но имеется ряд горных пиков, проходящих также по линии экватора. Существует гипотеза, что эти горы сформировались в результате опадения на поверхность спутника его кольца. Что интересно, альбедо двух полушарий Япета очень отличаются — как у угля и свежевыпавшего снега. |

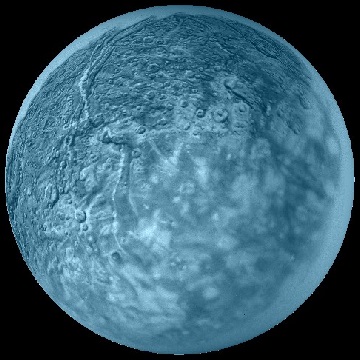

Рис. 5i. Поверхность урановской луны Титании. Титания - самый большой и массивный спутник Урана и восьмой по массе спутник в Солнечной системе, он состоит примерно наполовину из водяного льда. Изученная часть поверхности спутника изрезана системой разломов и обрывов, являющихся результатом относительно недавней геологической активности. На ней много каньонов, представляющих собой грабены - опущенные участки поверхности между двумя параллельными разломами коры. Грабены на Титании в среднем имеют ширину 20-50 км, глубину 2-5 км и, вероятно, являются самыми молодыми деталями рельефа, они пересекают и кратеры, и гладкие равнины. |

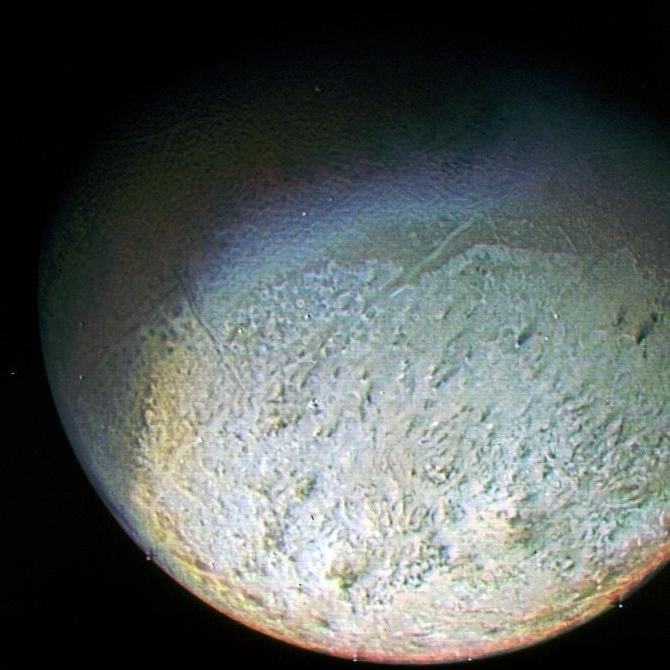

Рис. 5j. Поверхность нептуновской луны Тритона. Среди прочих групп деталей рельефа Тритона имеются так называемые "рытвины" - районы с примерно параллельными бороздами (длинными узкими впадинами) и грядами (вытянутыми поднятиями). Поименованы и точно определены координаты дюжины рытвин. Есть даже довольно протяжённые и прямолинейные рытвины. Некоторые из них перпендикулярны и даже образовывают квадрат на поверхности этой крупнейшей нептуновской луны (см. иллюстрации слева). |

Как было показано в § 4.1, протяженные линейные структуры на земной поверхности и в литосфере начали обнаруживаться еще в XIX веке. Сначала они выявлялись, очевидно, геоморфологическими методами, затем геологическими и, далее, геофизическими. Но понятие «линеамент», возникнув в 1911 году, востребовалось лишь через полвека с наступлением космической эры и обогащения геофизических методов дистанционными аэрокосмическими. Обработка космических фотоснимков Земли позволила выявить протяжённые линейные фотоаномалии, большая часть которых ранее не была обнаружена. Поэтому приведённая в § 4.3 группировка линеаментов на геологические (тектонолинеаменты), геоморфологические (тополинеаменты) и геофизические, возможно, стоит дополнить четвёртым типом - фотолинеаментами. Хотя, по большому счёту, в науках о Земле всё больше приходят к выводу, что все эти структуры имеют единую природу - глубинные разломы. Впрочем, ряд исследователей с этим не согласны [Короновский, Брянцева и др., 2014]. Тем не менее, в настоящее время под линеаментами в геологии принято понимать линейные или дугообразные элементы планетарного значения, связанные на начальном этапе, а иногда и на протяжении всей истории развития литосферы с глубинными расколами.

В 1930-х гг. Х. Штилле составил схему кардинальных линеаментов Европы, указав на их древний (протерозойский) возраст и на возможность активизации (омоложения) в ходе геологической истории.

И, действительно, "в разломных зонах земной коры, как на платформах, так и в подвижных поясах, наблюдаются очень активные аномальные высокоамплитудные деформационные процессы со скоростями движений поверхности свыше 50 мм/год. Они короткопериодичны (от первых месяцев до первых лет), пространственно локализованы (от первых сотен метров до первых километров) и обладают пульсационной и/или знакопеременной направленностью. При этом деформации на платформах значительно интенсивнее деформаций сейсмогенерирующих разрывных нарушений. И лишь в период подготовки землетрясений в последних резко возрастает интенсивность деформаций. Высокая стабильность (консерватизм) систем линеаментов на древних консолидированных платформах и их высокая динамичность (мобильность) в подвижных поясах доказывает реальность их существования в природе" [Бондур, Зверев, 2005].

Физическая природа выраженности линеаментов на космических изображениях "должна быть связана с очень высоко мобильными процессами, быстро реагирующим на изменение поля напряжений в периоды подготовки, совершения и завершения землетрясения. Показано, что из известных природных процессов по своей мобильности наиболее подходит газово-флюидный режим планеты, который может практически мгновенно «проявить» ослабленные зоны земной коры (в том числе и зоны трещиноватости), обладающие максимальной проницаемостью. Тепломассоперенос из земной коры к поверхности вызывает изменение спектральных характеристик почв, грунтов, растительности и пропускной способности атмосферы. Интегральный эффект (суммирование) данных факторов приводит к изменению текстуры космического изображения, распознаваемые при обработке. Регистрируемые при этом небольшие различия и выявляет «скрытые» полосчато-линейные текстуры космических изображений, обусловленные изменением деформационно-напряженного состояния земной коры и флюидно-газовым «дыханием» недр" (далее у Бондура).

Согласно Б. М. Владимирскому [Владимирский, 2013, с. 160], "... важнейшей особенностью строения коры является ее блочная структура. Границы между блоками являются линиями, вдоль которых происходит их взаимное перемещение. Зону такой границы называют разломом. Как правило, скорость относительного перемещения очень мала - миллиметры в год. Если эта скорость больше на порядок, это - активный разлом."

Согласно В. А. Руднику [Рудник, 1996], "...состояние среды обитания современных биологических видов определяется не столько степенью воздействия человека на окружающую среду, сколько наличием природных факторов. Причем ведущую роль играют зоны повышенной проницаемости и напряжений земной коры. В большинстве своем они связаны с областями активных разломов, нередко локализованных в пределах сейсмически опасных территорий. Вероятно, зоны Гумилевских пассионарных толчков трассируются как раз такими геологическими активными разломами."

Далее, по Владимирскому, "...зона выхода разлома на поверхность всегда представляет собой некоторую аномалию: здесь резко меняется соотношение химических элементов; вода глубинных источников обладает особыми свойствами; здесь многократно усиливается выход глубинных газов (водорода, гелия, радона, метана). Эта геохимическая аномалия часто оказывается аномалией геофизической, где резко меняется электрическая проводимость грунта. В этом случае, если разлом активный, он оказывается источником сильной электромагнитной и акустической (инфразвуковой) эмиссии. ...Экологическое действие разломов имеет место всегда. ...Не оставляет сомнений, что основная экологическая причина такой "геопатогенной зоны" над разломом - электромагнитная: в этой области спектр низкочастотных полей отличается от таковых за пределами аномалии. Для организма, который испытывает электромагнитное воздействие, не имеет значение, получает ли он сигнал "сверху" из-за вариаций солнечного ветра, или "снизу" - вследствие пребывания в электромагнитной аномалии, связанной с разломом..." За недели и месяцы до наступления землетрясений "уже начинается процесс релаксации накопленной упругой энергии, разрушение кристаллической решетки, появление микротрещин. Население, живущее в этой зоне, подвергается электромагнитному облучению..." - как будто в этом регионе наступила магнитная буря. Но аномалии, обусловленные разломами, оказывают не только негативное воздействие на жизнедеятельность. Вред воспринимает небольшая часть популяции. "Для других организмов такие аномалии могут быть зонами повышенного экологического комфорта..." Если организм "чувствует" геологическую структуру, то это "может проявляться в пространственной организации культурной активности... Из данных, касающихся сверхслабых экологических воздействий на развивающийся эмбрион, следует, что не только должна существовать связь "время рождения - характерологические черты личности", но еще и зависимость "место рождения - особенности личности." [там же, с. 165]

(Если говорить образно, то разломы как бы "свистят", превращаясь в "рупор" недр, и этот "голос" недр обычно низкочастотный, совпадающий с собственными колебаниями человеческих органов и ритмами электрической активности мозга. - И.Г.)

В данном исследовании получены следующие результаты:

«Пассионарность, – писал Гумилёв, – это непреоборимое внутреннее стремление (чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели...»

...

Данное исследование обосновывает реальность пассионарных зон и предлагает физический фундамент этнодинамическим процессам в теории пассионарного этногенеза Льва Николаевича Гумилёва.

Выясняется многозвенная цепочка преобразования космической энергии в химическую с гормональным воздействием на психику определенной части населения:

Новизной работы являются следующие обоснованные концепции:

В том числе, гумилёвский каталог пассионарных толчков был расширен и продолжен в прошлое ещё на несколько тысячелетий:

Кроме того, были подтверждены следующие предположения Л. Н. Гумилева:

Также были представлены аргументы к следующим положениям Л. Н. Гумилева:

В то же время, были опровергнуты следующие гипотезы Л. Н. Гумилева:

Некоторые термины и аббревиатуры, встречающиеся в статье:

Тезисы статьи опубликованы в Материалах VIII Международного конгресса "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине", проходившей 10-15 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге. Тезисы также размещены в библиотеке РИНЦ - исследоватеьских работ с российским индексом научного цитирования.

Предупреждение о достоверности ссылок. Все внутренние ссылки в этой статье (не указанные в разделе литературы и не ведущие к отдельному разделу статьи), ведут на различные страницы авторского сайта Garshin.ru, информация на которых имеет разную степень неточности и служит исключительно как "сырьё" для дальнейшего поиска точных сведений, а также как "пища" к размышлению и набор авторских гипотез. Такими страницами-полигонами являются, в первую очередь, следующие:

Ключевые слова для поиска сведений по геогелиофизическому анализу теории этногенеза Гумилёва:

На русском языке: геофизика пассионарных зон, гелиофизика ритмов пассионарности, солнечно-земная природа пассионарных толчков,

гелиогеофизика социальной активности, физический фундамент теории этногенеза Льва Николаевича Гумилева, очаги культурогенеза,

линеаментная активация населения, циклы появления пассионариев, скрытые природные факторы развития общества,

историометрия, клиометрика, клиодинамика, динамика этносферы, этнофизика;

На английском языке: heliogeophysical passionarity,

The solar and geophysical nature of the Passionary pushes (explosions of ethnogenesis) according to L. N. Gumilev.

|

|

|