|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

Бхартрихари, крупнейший лингвофилософ Индии (IV век н.э.), сказал: Tad dvaram apavargasya vanmalanam cikitsitamPavitram sarvavidyanam adhividyam prakasate

‘Она (грамматика) есть врата к бессмертию, целебное средство от загрязнений речи,

освятительница всех знаний. Она светится в каждом знании’. Каждый языковый строй выражается своим способом отличения в предложении субъекта и объекта. Возможно, это зависит от языковой доминанты (миссии языка). Вот почему при лингвоконструировании важно сначала определить языковый строй будущего лингвопроекта, а сначала - его цель (миссию). |

|

Разделы страницы о контенсивной (содержательно ориентированной) типологии:

|

Также смотрите страницу о негенетических языковых типологиях.

Контенсивная типология - стратегия кодирования глагольных актантов

(

Выделяют эргативную, аккузативную, активную, контрастивную, нейтральную, трехчленную, тематическую стратегии кодирования (или конструкции предложения).

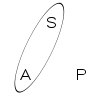

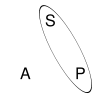

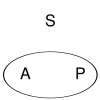

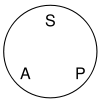

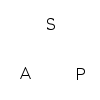

Имеется 3 ядерных актантов (аргументов): субъект (S), объект (O) и актант непереходного глагола. На их основе строится 3 основных стратегии согласования, в которых объединяются 2 аргумента, противопоставляя их третьему (разными способами). Математически возможны следующие 5 схем кодирования актантов (взято на Академике - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/979541):

|

|

|

|

|

| Номинативно- аккузативная |

Эргативно- абсолютная |

Транзитивная | Директная [троесвязная] |

Трёхчленная |

Ряд языков номинативного строя с элементами эргативности (чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, удинский, бурушаски, невари, лазский, ряд южно-сулавесийских и тораджских) являются в то же время агглютинативными.

Наиболее архаичной (близкой к основоизолирующей) структурой обладают койсанские и микронезийские языки [западные или восточные?], а наиболее развитой (максимально агглютинативной с чертами флективизма) – корейский, нивхский и фула [а эскимосские, тюркские?].

Ввиду нечеткости научных формулировок (грамматический тип, строй, конструкция) - идеологию между субъектом, объектом и процессом пока назовем языковым строем, а характер связи слов в предложении - грамматическим типом...

Это - типы предложений с жёстким порядком слов, благодаря которому нет смысла маркировать субъект или объект, и согласовывать их со сказуемым. Это относится, прежде всего, к изолирующим (как китайский) или полуизолирующим (как английский) языкам.

Активный строй (активная типология) - типология языка, ориетнтированная на семантическое противопоставление не субъекта и объекта, как в языках номинативного строя, а так называемого активного и инактивного [пассивного] начал.

В лексике активный строй проявляется в распределении существительных на классы активных (одушевленных) и инактивных (неодушевленных), глаголов - на классы активных (глаголов действия) и стативных (глаголов состояния), при отстутствии класса имен прилагательных.

В синтаксисе для активного строя характерны корреляция активной и инактивной конструкции предложения, противопоставление так называемого ближайшего и дальнейшего дополнений. Активная конструкция обусловлена активным глаголом (ср. гуарани 'он видит твой дом'), инактивная - стативным (ср. гуарани 'он скромен').

В морфологии для имени специфична морфологическая категория притяжательности, различающая формы органической и неорганической принадлежности (при наличии системы склонения активный падеж противополагается инактивному). В глагольном словоизменении есть морфологические категории: лица, представленной активной и инактивной сериями личных показателей; версии (различающей центробежную и нецентробежную формы); способа действия.

Языки активного строя распространены в Северной и Южной Америке:

семьи на-дене,

сиу,

мускоги (галф),

тупи-гуарани

и, по-видимому, ирокуа-каддо

(родственные сиу и мускоги).

[Также в айнском,

кетском (другие считают номинативным),

полинезийских,

праэламском ?].

Есть некоторые основания реконструировать активный строй для прошлого ряда языков номинативного

(среди них — протоиндоевропейский,

протоэтрусский) и эргативного строя.

В этом типе предложений объект отделяется от субъекта благодаря своему включению в глагол-сказуемое (по типу "человек рыбачит" вместо "человек ловит рыбу"). Если глагол непереходный (без прямого объекта), то инкорпорироваться может косвенный объект (как в алеутском "домй-пришел"). Возможно, само явление инкорпорации возникло на этой основе.

Другим вариантом инкорпоративного разделения субъекта и объекта может быть субъектная инкорпорация.

В номинативной конструкции глагол согласуется с немаркированным субъектом, а объект маркируется особым падежом (винительным). [По умолчанию актанты считаются субъектами].

В эргативной конструкции маркируется только субъект - и только при наличии объекта. [По умолчанию актанты считаются объектами: если, например, "человек идёт", то считается, что человек не действует, а находится в процессе - значит, он объект даже при отсутствии субъекта.]

В ряде именных языков (кечуа, банту, некоторые океанийские) у субъекта и объекта имеется свой классный показатель, и глагол согласуется с ними обоими. Если перечень согласовательных показателей в глаголе имеет жесткий порядок, то отличить субъект от объекта можно без труда. В этом случае в предложении может быть свободный порядок слов, а, если и субъект и объект имеют одинаковый класс, то порядок слов может быть более определённым, например, глагол (- класс субъекта - класс объекта) - субъект - объект. Чтобы максимально избежать совпадения классов у объекта и субъекта, таких классов должно быть много (как во многих африканских языках). На иллюстрации, взятой из Википедии (статья " Именной класс"), показано распространение в мире языков с родами и именными классами. Но карта эта не достаточно полна. Некоторые ареалы не помечены, которые, как раз, в этой статье описаны, например, чукотско-камчатские, на-дене, некоторые океанийские языки. |

Род в лингвистике (грамматике) — категория, представляющая распределение слов и форм по классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием. Вместе с именными классами категория рода образует разновидность согласовательных классов. Род характеризует различные части речи, являясь для них словоизменительной категорией. Исключение составляют существительные, для которых род — классифицирующая категория, и местоимения 3-го лица единственного числа, для которых род — анафорическая категория.

Категория рода — характерная черта грамматического строя индоевропейских, семитских, дравидийских и северокавказских языков. В синтетических языках категория рода тесно связана с категорией одушевлённости — неодушевлённости и образует с ней единую категорию согласовательных классов.

Именной класс — лексико-грамматическая категория существительного, состоящая в распределении имён по группам (классам) в соответствии с некоторыми семантическими признаками при обязательном формальном выражении классной принадлежности имени в структуре предложения. Именной класс вместе с категорией рода образует более общую категорию согласовательных классов.

Именные классы отличаются от рода иными основаниями классификации: в именных классах признак дифференциации (реальной или метафорической) денотатов по признаку пола либо вовсе отсутствует, либо совмещается с другими признаками, вследствие чего системы именных классов обычно богаче, чем родовые; в более редких случаях род существует как автономная подсистема в пределах одного из именных классов. Есть языки, в которых именные классы в самих существительных являются скрытой категорией, т.е. не имеют специальных показателей, а наличие именных классов проявляется в формах согласуемых слов или иным образом (например, синтаксической конструкцией, как в тамильском). Пример языков, не имеющих в существительном классных показателей — нахско-дагестанские.

Именные классы присущи разным языкам Африки (нигеро-конголезские языки, например, банту и фула), Кавказа (нахско-дагестанские языки), Сибири (чукотско-камчатские), Северной (апачи, на-дене) и Южной (тукано) Америки, Индостана и Юго-Восточной Азии (дравидийские языки, изолят бурушаски), Австралии (дирбал) и Океании.

Количество именных классов колеблется по языкам от двух до нескольких и даже многих десятков (в папуасском языке насиой в Новой Гвинее существует более 40 именных классов, в индейском языке туюка — 97, а в барасана — 137 классов [!]). В большинстве языков с именными классами семантические основания классификации затемнены и лишь отдельные классы обнаруживают относительно единообразное содержание.

По типу общего лексического значения можно различать номинативные и оценочные именные классы: первые содержат основные наименования объектов, вторые дают их вторичную характеристику по величине, конфигурации, субъективной оценке говорящими и т. п. Но деление именных классов на два указанных типа не абсолютно: один и тот же класс может для части имён быть номинативным, для других — оценочным. Многие классы в банту двойственны по семантике, совмещая номинативные и оценочные лексические функции. В других языках оценочные характеристики могут быть основой классификации (например, в некоторых языках Северной Америки); при этом принадлежность к классу является скользящей речевой характеристикой имени, привязанной к реально наблюдаемой форме или положению объекта, а в определённых случаях имя может быть вообще не классифицировано, если конкретные черты объекта несущественны для содержания сообщения или если объект предстаёт в нетипичном, деформированном состоянии. Многие учёные считают, что оценочные признаки были первоначальной основой классификации в таких языках, как банту и фула, но, так как исконная семантика именных классов размыта, главным критерием их обнаружения становится формальный.

Значительный вклад в теорию именных классов внесли африканисты Д. Вестерман, К. Майнхоф, А. Клингенхебен, М. Гасри, Г. Манесси, Б. Хайне, Л. Хаймен, У. Уайтли и др.

Согласова́тельный класс — лингвистический термин, объединяющий два близких значения:

Традиционно основными типами согласовательных классов считаются грамматический род и именной класс, различающиеся между собой, по существу, лишь семантически и количественно (в родовых системах выражается семантика пола или как минимум противопоставление человека и нечеловека, тогда как в классных, помимо этого, может быть детальной классификация неживых объектов).

Помимо рода и именного класса, выделяются следующие согласовательные категории:

Кроме того, возможно отдельное выделение самостоятельных категорий мужского и/или женского лица, вещественности, противопоставление собственных и нарицательных имён. Одна согласовательная категория может реализовываться внутри другой.

Можно теоретически предположить и другой тип субъектно-объектного предложения: субъект и объект маркируются одинаковым показателем, а различаются они друг от друга только порядком слов [как в активных языках]. Если же в предложении нет объекта - субъект ничем не маркируется. Это можно было бы назвать номинативно-эргативным строем. Возможно, такой тип грамматики имеет язык Фестского диска.

Ключевые слова для поиска сведений по грамматике и типологии:

На русском языке: теоретическая грамматика, языковая типология, грамматические типы, морфология, синтаксис,

основания языка, языковый строй, контенсивная лингвистика, общее языкознание,

структура предложения, номинативный, эргативный, активный, порядок слов,

падеж, склонение, спряжение, морфы, энклитики, проклитика;

На английском языке: contensive type.

|

|

|