|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

Структурная геология или морфологическая тектоника — раздел геотектоники, изучающий формы залегания горных пород в земной коре [континентальной?]. Формы залегания горных пород или структурные формы делятся на первичные, возникшие вместе с формированием самой породы, и вторичные, образовавшиеся в результате тектонических деформаций первичных форм. Структурная геология зародилась в 19 веке в Канаде и США (Ч. Р. Ван Хайз, Ч. Лизе, Б. и Р. Уиллисы); в России вопросами структурной геологии, занимались Н. А. Головкинский, А. П. Карпинский, В. А. Обручев, в Западной Европе — А. Гейм, М. Бертран, Э. Арган. Значительный вклад в развитие структурной геологии внесли советские геологи Н. С. Шатский, А. Л. Яншин, И. М. Губкин, В. В. Белоусов, А. В. Пейве, В. Е. Хаин и др. Структурная геология тесно связана со стратиграфией и литологией, петрологией, геоморфологией, геофизикой, гидрогеологией и инженерной геологией, геологией полезных ископаемых, горным делом. Для определения генезиса структурных форм широко применяются физические методы изучения. Тектонические деформации влияют и на структуры и текстуры горных пород (изучающиеся петротектоникой). Без правильного понимания морфологии структурных форм (например, линейных, кольцевых, площадных) и их пространственного соотношения невозможна геологическая съёмка. Структурные формы залегания горных пород влияют на распределение в земной коре полезных ископаемых (например, золота). Результаты структурно-геологических исследований имеют большое значение при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач. Структурная геология возникла и развивается в тесной связи с практическими задачами поисков, разведки и добычи полезных ископаемых. Кроме того, предлагаю познакомиться с моими наблюдениями (И.Г.) о географических симметриях на поверхности Земного шара. |

Разделы страницы о происхождении и развитии деформаций земной коры:

|

|

На эту страницу есть источниковая ссылка в очень интересной статье "Периодическое и непериодическое изменение продолжительности эпох тектогенеза" (авторы - Пушкин А.А. и Римкевич В.С.). В статье приведено также много интересных ссылок на работы по этой теме.

Чтобы нагляднее представлять хронологию тектоноэпох - представлена краткая таблица геоэпох.

| Эоны | Фанерозой (570) | Протерозой (1878) | Археозой (1600) | Катархей | |||||||||||||||||||||||

| Эры | Кай (92) | Мез (185) | Палеозой (293) |

Неопр (378) |

Мезопр (600) |

Палеопр (900) |

Неоарх | Мезоарх | Палеоарх | Эоарх | Хадей | ||||||||||||||||

| П е р и о д ы |

Ч е т в |

Н е о г е н |

П а л е о г е н |

М е л |

Ю р а |

Т р и а с |

П е р м ь |

К а р б о н |

Д е в о н |

С и л у р |

О р д о и к |

К е м б р и й |

Э д и а к а р |

К р и о г е н |

Т о н и й |

С т е т и й |

Э к т а з и й |

К а л и м и й |

С т а з и й |

О р о с и й |

Р и а с и й |

С и д е р и й |

Н е о |

М е з |

П а л |

Э о а |

Х а д |

| Млн. лет |

3 | 2 3 | 6 6 |

8 0 | 5 4 | 5 1 |

4 8 | 6 0 | 5 7 | 2 8 | 4 4 | 5 4 |

93 | 115 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 300 | 500 | 400 | 400 | 600 |

Ясно видно, что реальную длительность геопериодов можно видеть только в мезозое и палеозое: (66+80+54+51+48+60+57+28+44+54)/10 = 54,2 ~ 54 млн. лет. В протерозое периоды уже слабее проявляются, поэтому они в 2-4 раза дольше. Сам протерозой (и, тем более, архей), конечно же, не "эра", а один или несколько эонов. А эрами условно являются его 3 "периода". Причём, длительность мезозоя (185 млн. лет) близка галактическому году и, по-видимому, является тем геохронологическим "квантом", на который надо поделить палеозойскую эру и предыдущие эоны для выделения реальных эр. Длительность палеозоя - 293 млн. лет - не делится на 2 галагода, зато прекрасно делится в сумме с эдиакарием (в верхнем протерозое): 293+93=386; 386/2=193. С этим учётом "геоквант" будет (185+193)/2 = 189 млн. лет - ещё ближе к галактогоду.

Далее видим, что с учётом среднего периода (54 My) "периоды" непротерозоя явно завышены: эдиакарий нужно разделить примерно пополам, криогений - тоже на 2, а тоний - на 3 части. Более далёкие "периоды" протерозоя (по 200-250 My) тоже нужно разбить на 4-5 частей. Кстати, если эдиакарий - это 2 периода, то к палеозою возможно, стоит причислить, не весь эдиакарий, а его верхнюю часть. Тогда длительность палеозоя будет менше 386 My - соответственно, уменьшится и "геоквант". Что касается архея - там этапы только "нащупываются", а его "эры" из 300-600 миллионов лет - явно состоят из 2-3 эр, причём, после их детализации изменится и их длительность, т.к. границы между ними явно изменятся. То, что мы плохо знаем границы эр в фанерозое, видно по их "длительности", начиная с протерозоя и в наше время: 900, 600, ~400, ~300, ~200, ~100. Здесь нащупывается калибровка примерно по 50, 100, 200, 400 и 800 млн. лет, причём последний период - средняя длительность суперконтинентального цикла ("цикла Вильсона").

Разделение тектогенеза (складчатости) на эпохи было предложено русскими геологами Н. В. Короновским и Н. А. Ясамановым. Ниже приведён список эпох, взятый из Википедии. Эта хронология отличается от таковой в Горной энциклопедии [что будет дополнительно указано]. В Википеди также показаны геологические периоды, к которым относятся эти эпохи - названия современные, но хронология не совпадает. В квадратных скобках приведём исправленную.

Кроме того, В. И. Смирнов (по В. И. Старостину и П. А. Игнатову) на основе своей геосинклинальной концепции предложил похожий список, только в нём - этапы рудогенеза, более крупные (выделены красным с указанием своего временного интервала). Эти этапы он объединяет в более крупные периоды развития нашей планеты, сведения по которым тоже будут здесь представлены.

|

В истории Земли выделяются около 20 тектономагматических эпох [по Н.В. Короновскому и Н.А. Ясаманову], каждая из которых характеризуется своеобразной магматической и тектонической активностью и составом возникших горных пород. Принимаются следующие эпохи тектогенеза (в фигурных скобках дана их продолжительность):

|

Итого, за 3450 миллион лет произошло 19 циклов тектогенеза (последний не учитываем - он еще продолжается) - в среднем, один за 182 млн. лет (примерно один галактический год). Так же и при общем сравнении видим примерную периодичность в 800, 400 и 200 миллионов лет (кратно ГГ).

Докембрийские эпохи складчатости (а. Pre-Cambrian foldings, Pre-Cambrian epochs of diastrophism; н. prakambrische Faltungsepochen; ф. epoques antecambriennes de plissement; и. plegamiento del precambriсо) — эпохи повышенной тектоно-магматической активности в течение докембрийских эр развития Земли, охватывающие 85% длительности всей её истории.

Докембрийские эпохи складчатости неоднократно и мощно проявлялись в виде сопряжённых процессов складчатых и надвиговых деформаций горных пород, их регионального метаморфизма, вплоть до самой высокой степени — гранулитовой, гранитообразования (в совокупности их иногда называют диастрофизмом). Последние два процесса объективно фиксируются изотопными соотношениями — радиометрическими датировками; на построенных по ним гистрограммах отчётливо видны пики на определённых возрастных рубежах, которые и позволяют датировать эпохи складчатости в докембрии, геологически отмечаемые структурными несогласиями в залегании отдельных докембрийских комплексов. По сравнению с фанерозойскими докембрийские эпохи складчатости разделены более крупными интервалами времени и имеют большую продолжительность, достигающую многих десятков, а в раннем докембрии — первых сотен миллион лет.

Среди докембрийской эпохи складчатости выделяются более крупные и относительно второстепенные, проявленные практически на всех континентах, из них самые ранние — в пределах щитов древних платформ.

В течение кенорской, альгонкской, раннекарельской, балтийской, буларенинской и карельской тектоно-магматических эпох сформировались фундаменты всех известных древних континентальных платформ: Восточно-Европейской, Сибирской, Китайской, Таримской, Индостанской, Африкано-Аравийской, Восточно-Австралийской, Северо- и Южно-Американской. На протяжении почти 1 млрд. лет (от 2,7 до 1,67 млрд. лет назад) происходило формирование первичного гранитогнейсового слоя земной коры, а наличие карбонатных осадочных пород способствовало образованию щелочных интрузий. Огромные плутоны гранитоидов, площадь которых превышала тысячи квадратных километров, среди древнейших осадочных пород фиксировали обширные платформенные структуры, называемые щитами. Примеры таких участков — Балтийский, Украинский, Алданский, Канадский, Гвианский, Бразильский, Аравийский щиты.

В итоге проявления раннедокембрийских [архейских] эпох складчатости, метаморфизма и гранитизации была сформирована основная часть континентальной коры современных материков. Протерозойские эпохи диастрофизма, особенно готская и гренвильская, во многих районах проявились лишь как эпохи тектоно-метаморфической (тектоно-термальной) переработки более ранней континентальной коры, созданной в раннем докембрии. [В результате чего в конце протерозоя геохимия атмсферы и гидросферы должна существенно отличаться от таковых в архее.]

В течение белозерской тектономагматической эпохи в начале архейского эона и кольской эпохи в середине архея протекали процессы гранитизации и возникновения первых осадочных бассейнов. Сформировались и стали развиваться гидросфера и первичная атмосфера. В это время первыми возникли песчаные, глинистые и карбонатные породы [последние 2 вида - органического происхождения?], которые подверглись сильному метаморфизму. Песчаные и глинистые породы превратились в кристаллические сланцы, кварциты и гнейсы, а карбонатные – в мраморы.

В кенорскую тектономагматическую эпоху в конце архейского эона были сформированы ядра будущих самых устойчивых геоструктурных элементов Земли – континентальных платформ или их щиты. В последующем размеры этих ядер постепенно увеличивались.

На протяжении кеноранской, альгонкской, раннекарельской, балтийской и карельской тектономагматических эпох были сформированы фундаменты всех известных древних платформ: Восточно-Европейской, Северо-Американской, Южно-Американской, Сибирской, Китайской, Таримской, Индостанской, Африкано-Аравийской и Восточно-Австралийской. В это время возник сверхгигантский материк Пангея-0 (Археогея).

На протяжении почти 1 млрд. лет начиная с 2,5 млрд. лет назад и до 1,67 млрд. лет продолжал наращиваться гранитно-гнейсовый слой в континентальной оболочке земной коры. Вместе с тем внедрение магматических расплавов в толщи карбонатных пород – известняков и доломитов – способствовало формированию щелочных пород. Огромные интрузивные плутоны, сложенные гранитоидами, занимающие площадь в несколько тысяч км2, своим образованием фиксировали возникновение в пределах континентальных платформ весьма устойчивых участков – щитов, к которым относятся Балтийский, Украинский, Алданский, Канадский, Гвианский, Бразильский и Аравийский. В этот же период – 1,8 млрд. лет назад, возникла Пангея-1 (Мезогея).

На протяжении последующих тектономагматических эпох платформы или продолжали наращивать свои размеры за счет присоединения к ним находящихся по соседству подвижных поясов в результате сближения с аналогичными участками, расположенными в пределах литосферных плит, или раскалывались на отдельные части посредством разломов, внутри которых возникали рифтовые впадины. Последние в дальнейшем становились новыми океанами. Однако в последний миллиард лет истории Земли всеми исследователями отмечается постепенное угасание силы тектономагматической активности.

Готская эпоха характеризовалась развитием на территории большинства платформ гранитизации дорифейских магматических и осадочных образований и развития мощного регионального метаморфизма. В среднем и особенно в позднем рифее в подвижных поясах продолжалась гранитизация и за счет этого происходило наращивание площади платформ.

Байкальская складчатость — эра (цикл) тектогенеза в позднем докембрии (приблизительно 1500-550 млн. лет), которая предшествовала Каледонской складчатости раннего палеозоя. Термин предложен Н. С. Шатским в 1932. Типичные районы развития геосинклинальных образований, сформировавшихся в результате Байкальской складчатости (байкалид), — складчатые системы Енисейского кряжа и Байкальской горной области. Орогенные формации в указанных районах — разновозрастные (более ранние на Енисейском кряже) и слабо дифференцированные.

Специфическими особенностями областей Байкальской складчатости в их тектонотипе являются длительность формирования, соответствующая практически всему позднему протерозою, преимущественно осадочный состав мощных накоплений неглубокого моря, угнетённость эвгеосинклинальных зон и ограниченность гранитообразования, уступающая по масштабам подобному процессу в эпоху каледонской складчатости. Байкалиды образуют древние ядра многих палеозойских складчатых систем: Урала, Таймыра, Центрального Казахстана, Северного Тянь-Шаня, значительные пространства фундамента Западносибирской плиты и др.

Присутствие древних массивов Байкальской складчатости, в той или иной степени регенерированных альпийскими тектоническими движениями, установлено на Кавказе, в Афганистане, Иране и Турции. Одновозрастные с байкалидами структуры широко развиты на всех континентах. Аналоги Байкальской складчатости: кадомская (ассинтская) — Западная Европа (Франция), катангская — Африка, гадринская и бразильская — Америка, луинская — Австралия.

Фазы байкальского тектогенеза:

На многих платформах в связи с отдельными фазами Байкальской складчатоски формируются авлакогены, заполнявшиеся мощными осадочными и осадочно-вулканогенными отложениями, латерально связанными с плитными комплексами. Байкальская складчатость предопределила размещение главнейших структурных элементов Земли на протяжении всей её последующей истории. С Байкальской складчатостью связано массовое развитие месторождений медистых песчаников, проявление гидротермальных месторождений руд золота, меди, олова и вольфрама.

Магматизм катангинской (раннебайкальской) и позднебайкальской тектономагматических эпох на платформах проявился по-разному. Вместе с тем их общей чертой является, с одной стороны, развитие интенсивных складкообразовательных движений, а с другой – раскол и перемещение крупных и мелких платформенных глыб – литосферных плит и террейнов (плит и блоков небольшого размера). Результатом проявления ранне- и позднебайкальской тектономагматических эпох стало сближение и соединение в единый сверхгигантский материк Гондвану 5 крупнейших континентальных платформ южного полушария – Африкано-Аравийской, Австралийской, Южно-Американской, Антарктической и Индостанской. В свою очередь, в северном полушарии стали сближаться северные континенты – Восточно-Европейский, Северо-Американский, Сибирский и Китайский.

Каледонская тектономагматическая эпоха характеризовалась не только усилением магматизма, но и привела к подъему над уровнем моря и объединению северных материков в новый, подобный южной Гондване, суперматерик – Лавразию. Последний отделялся от Гондваны крупным океаном Тетис [эпоха регрессии].

В результате тектонической и магматической активности, сближения и столкновения континентов в каледонскую эпоху были сформированы высочайшие и протяженные горно-складчатые сооружения. В западном полушарии это Аппалачи, а в Центральной Азии – горные массивы Центрального Казахстана, Алтай, Западный и Восточный Саяны, горы Монголии, а также ныне сглаженные и разрушенные горные сооружения Восточной Австралии, острова Тасмании и Антарктиды.

Каледонская складчатость (от лат. назв. Шотландии — Каледония, Caledonia) — эра тектогенеза, выразившаяся в совокупности геологических процессов (интенсивной складчатости, горообразования и гранитоидного магматизма) в конце раннего — начале среднего палеозоя (500-400 млн. лет). Каледонская складчатость завершила развитие геосинклинальных систем, существовавших с конца протерозоя — начала палеозоя, и привела к возникновению складчатых горных систем — каледонид. Впервые термин "Каледонская складчатость" был введён французским геологом М. Бертраном в 1887. Классические каледониды — каледонские структуры Британских островов и Скандинавии, северной и восточной Гренландии. Типичные каледониды развиты в Центральном Казахстане (западная часть) и Северном Тянь-Шане, в юго-восточном Китае, в восточной Австралии. Существенную роль Каледонская складчатость сыграла в развитии Кордильер, особенно Южной Америки, Северных Аппалачей, Срединного Тянь-Шаня и других областей. Наиболее характерными признаками для каледонид являются проявление несогласия в основании силура или девона и накопление мощных красноцветных континентальных отложений молассовой формации (девонский древний красный песчаник Британских островов и его аналоги). Молодые платформы, образовавшиеся на месте каледонид, отличались повышенной подвижностью. Они испытали тектоническую активизацию в позднем палеозое в связи с Герцинской складчатостью и в неоген-четвертичное время.

Наиболее ранние фазы Каледонской складчатости относятся к середине-концу кембрия (салаирская или сардская), основные фазы захватывают конец ордовика — начало силура (таконская) и конца силура — начало девона (позднекаледонская), а заключительные — середины девона (оркадская или свальбардская). Состав каледонских фаз [по Штилле - силур (445-415 Ma), по-новому - девон-пермь (410-260)]:

С каледонским тектогенезом связаны месторождения руд железа, титана, золота и отчасти молибдена. В серпентинизированных массивах перидотитов и габбро известны месторождения асбеста, талька, магнезита и мелкие рудопроявления хрома, платины, титаномагнетитов, никеля и самородной меди. С салаирскими платогранитами ассоциированы гидросиликатные месторождения железных руд, с таконскими гранодиоритами — гидротермальные месторождения золота. Интрузия эрийских лейкократовых гранитов (верхний силур — нижний девон) сопровождалась образованием пегматитов, альбититов, грейзенов и кварцевых жил с вольфрамитом и молибденитом.

Герцинская складчатость, варисцийская (варисская) складчатость (по названию горной группы Центра Европы, известной у древних римлян как Герцинский Лес — Hercynia Silva, Saltus Hercynius; термин "варисцийская, варисская складчатость" по древнему назв. областей Саксонии, Тюрингии и Баварии — Cur Varisсоrum), — эра тектогенеза (конец девона — начало триаса), проявившаяся в палеозойских геосинклиналях; завершилась возникновением складчатых горных систем — герцинид (варисцид). Геосинклинальные системы, испытавшие герцинскую складчатость, возникли в раннем — начале среднего палеозоя в основном на более древнем, байкальском, основании и были выполнены мощными толщами морских осадочных и вулканических горных пород.

В герцинскую тектономагматическую эпоху произошло крупнейшее событие в истории Земли. Расположенный между Гондваной и Лавразией океан прекратил свое существование. Тогда эти гигантские материки объединились и на планете возник один материк, который А. Вегенером в начале XX столетия был назван Пангеей (Всеобщая Земля). На планете в это время существовал также один океан. Это был гигантский древний Тихий океан или Панталаса. Сближение и столкновение литосферных плит и блоков земной коры привели к возникновению крупных горных сооружений, которые по имени эпохи носят название герцинских горных сооружений. Таковыми являются Тибет, Гиндукуш, Каракорум, Тянь-Шань, Горный и Рудный Алтай, Куньлунь, Урал, горные системы Центральной и Северной Европы, Южной и Северной Америки (Аппалачи, Кордильеры), северо-запада Африки и Восточной Австралии. В результате консолидации устойчивых участков, составляющих литосферные плиты, возникли эпигерцинские плиты или молодые платформы. К их числу относятся часть Западно-Европейской платформы, Скифская, Туранская и Западно-Сибирская плиты и др.

Герцинская (варисцийская) складчатость [по-старому (по Штилле) - 380-240 Ma (карбон-пермь), по-новому - 260-90 Ma (триас - середина мела), а 410—260 Ma - каледонская (почему так?!)] состоит из нескольких фаз (эпох):

Первая эпоха герцинской складчатости (или последняя — каледонской) — акадская (середина девона) проявилась в Аппалачах, Канадском Арктическом архипелаге, Андах, центральных частях палеозойской геосинклинали Западной Европы, Центральной Азии (Куньлунь) и восточной Австралии.

Следующая эпоха (фаза) — бретонская (конец девона — начало карбона) наиболее интенсивно проявилась в центрально-европейской зоне поднятий, а также в Иберийской и Марокканской Месетах. Главная эпоха (фаза) герцинской складчатости — судетская (конец раннего — начало среднего карбона) играла основную роль в создании складчатой структуры европейской герцинидских геосинклиналей и преобразовании палеозойских геосинклиналей в складчатые горные сооружения.

Отложения среднего карбона (вестфала) смяты в складки движениями так называемой астурийской эпохи (фазы) складчатости, а верхнего карбона (стефана) и низов перми — заальской. С середины ранней или с поздней перми на большей части областей (Центральная и Западная Европа), охваченных герцинской складчатостью, установился платформенный режим, в то время как в южной Европе ещё продолжались, а в восточной Европе, на Урале и в Донецком кряже только начались процессы складчатости и горообразования. Для Донбасса, Предкавказья, Урала, Аппалачей главная эпоха складчатости относится к концу карбона — началу перми. В Карпато-Балканской области, на Большом Кавказе, Алтае и в Монголо-Охотской системе горообразование началось в конце раннего карбона, орогенный период охватил весь поздний палеозой и начало триаса.

Герцинское горообразование распространилось и на области Каледонской складчатости северно-западной Европы, западной части Центрального Казахстана, восточной части Алтае-Саянской области, северной Монголии и северного Забайкалья.

Подводный вулканизм эпохи геосинклинальных погружений, предшествующий герцинскому горообразованию, сопровождался формированием колчеданных месторождений меди, свинца, цинка на Урале, Алтае, Северном Кавказе и других, а со становлением основных и ультраосновных интрузий было связано образование промышленных концентраций платины, хромитов, титаномагнетитов, асбеста на Урале и в других областях.

Гранитообразование в орогенный период герцинского цикла способствовало образованию месторождений руд свинца, цинка, меди, олова, вольфрама, золота, серебра, урана в Европе, Азии (Тянь-Шань и др.), восточной Австралии. С передовыми и межгорными прогибами герцинид связаны крупные каменно-угольные бассейны (в СССР — Донецкий, Печорский, Кузнецкий; за рубежом — Рурский, Саарско-Лотарингский, Верхнесилезский, Южный Уэльс, Валансьен-Льежский, Аппалачский), а также бассейны каменных и калийных солей (Предуральский прогиб).

Киммерийская тектономагматическая эпоха началась в конце мелового периода. В эту эпоху произошли внедрения различных по составу интрузий, но все-таки главным событием был распад Пангеи. После ее распада вначале вновь возникли Лавразия и Гондвана, так как между ними образовался новый океанский бассейн – Тетис, который простирался субширотно, а затем стал формироваться новый океан меридионального направления. Сначала это была Южная Атлантика, отделившая Южную Америку от Африки, а затем Северная Атлантика, которая разделила Северную Америку и Евразию. В течение киммерийской эпохи возникли Крымские горы и горные системы Приверхоянья (там так же, как и в свое время между Европой и Америкой, произошло сближение и надвигание Сибирской платформы на Западно-Сибирскую плиту). Значительные движения испытали ранее возникшие горные сооружения Аппалачей, Кавказа и Центральной Азии.

Фазы [какой складчатости?] (240-140 Ma):

Киммерийскую тектономагматическую эпоху сменила альпийская, действия которой продолжаются и в настоящее время. С ними связаны внедрения интрузий кислого, основного и щелочного составов в подвижных поясах, расширение древних и возникновение нового, Индийского океана, закрытие океана Тетис. Постепенно континенты приобретают современные очертания и создаются величайшие горные системы – Альпы, Динариды, Карпаты, Кавказ, Памир, Гималаи, Анды, Кордильеры. Подъем этих горных сооружений продолжается и в наши дни. Некоторые океаны и окраинные моря продолжают сокращаться в размерах. Так, в результате сближения Африки с Евразией сужается Средиземноморский бассейн, который представляет собой реликт океана Тетис. Но в то же время начинают раздвигаться новые глыбы и на месте их раздвижения возникают моря – будущие океаны. Так, несколько миллионов лет назад возникло и продолжает расширяться Красное море.

По общепринятому мнению Гималаи начали образовываться после столкновения Индостана с Азией 50-55 млн. лет назад. Но вот по последним данным (журнал GSA Today за сентябрь кто его знает какого года), этот горный массив тогда уже существовал, а возник он аж полмиллиарда лет назад, т.е. старше принятого возраста в 9-10 раз.

Альпийская складчатость (англ. alpine folding; нем. alpinische Orogenese, alpine Faltung; фр. plissement alpin; ит. plegamiento alpiniсо) — эра тектогенеза, проявившаяся с конца мела и преимущественно в кайнозое в пределах геосинклинальных областей, развивавшихся в мезозое и раннем палеогене; завершилась возникновением молодых горных сооружений — альпид.

Один из районов типичного проявления Альпийской складчатости — Альпы (с чем связано происхождение термина "Альпийская складчатость"). Кроме Альп, к области Альпийской складчатости относятся: 1) в Европе — Пиренеи, Андалусские горы, Апеннины, Карпаты, Динарские горы, Балканы; 2) в Северной Африке — горы Атлас; 3) в Азии — Кавказ, Понтийские горы и Тавр [Анатолия], Туркмено-Хорасанские горы, Эльбурс и Загрос (Иран), Сулеймановы горы, Гималаи, складчатые цепи Бирмы, Индонезии, Камчатки, Японских и Филиппинских островов; 4) в Северной Америке — складчатые хребты Тихоокеанского побережья Аляски и Калифорнии; 5) в Южной Америке — Анды; 6) в Океании - архипелаги, обрамляющие Австралию с востока, в т.ч. острова Новая Гвинея и Новая Зеландия.

Альпийская складчатость проявилась не только в пределах геосинклинальных областей в виде эпигеосинклинальных складчатых сооружений, но местами затронула и соседние платформы — 1) Юрские горы и часть Пиренейского полуострова (Иберийские цепи) в Западной Европе, 2) южная часть гор Атлас в Северной Африке, 3) Таджикскую депрессию и юго-западной отроги Гиссарского хребта в Средней Азии, 4) Восточных Скалистых гор в Северной Америке, 5) Патагонские Анды в Южной Америке, 6) Антарктический полуостров в Антарктиде и др.

С Альпийской складчатостью связано также образование складок в межгорных прогибах сводово-глыбовых горных сооружений Cpедней и Центральной Азии (Ферганская, Цайдамская и другие впадины), возникших в процессе эпиплатформенного горообразования.

Из приведенного списка альпийских горных систем видим, что они относятся к 3 причинным типам: 1) сталкивание платформ (Африка+Европа - Альпы, Динариды, Карпаты, Кавказ; Индостан+Азия - Памир, Гималаи); 2) наезжание суши на океан (тихоокеанское огненное кольцо - Анды, Кордильеры); 3) непонятно почему - Атлас. Не кажется ди, что эти типы никак не связаны? А если связаны, и эта связь будет обнаружена, то будет открыта великая тайна возникновения эпох тектогенеза и их глобального действия.

Альпийская складчатость в широком смысле (с охватом мезозоя и кайнозоя) состояла из нескольких фаз, среди которых:

Проявление каждой фазы пространственно не распространяется на всю область Альпийской складчатости [вероятно, это естественное правило для фаз].

Территория, охваченная Альпийской складчатостью сохраняет высокую тектоническую активность и в современную эпоху, что выражается в интенсивно расчленённом рельефе, высокой сейсмичности и продолжающейся во многих местах вулканической деятельности (вулканы Везувий, Этна и др.).

С Альпийской складчатостью связано развитие разнообразных плутоногенных и вулканогенных гидротермальных месторождений руд меди, цинка, свинца, золота, вольфрама, олова, молибдена и особенно сурьмы и ртути.

В ближайшем геологическом будущем на месте Восточно-Африканского рифта, там, где сегодня располагаются крупнейшие озерные системы Африки, вследствие опускания и расширения континентальной рифтовой долины должен возникнуть новый океан, который объединится с расположенным северо-восточнее Красноморским рифтом.

Если быть точнее, Красноморский и Восточноафриканский рифты - единая система. Просто первый уже заполнился водой, а второй - еще нет. После углубления последнего возникнет Восточноафриканский остров, а Красное море удлинится в 3 раза.

По гипотезе, появление этого великого африканского разлома привело к разделению популяций шимпанзе и протантропа. Человеческой эволюции способствовал и рост Гималаев, которые примерно 5 млн. лет назад резко изменили систему ветров так, что муссонные дожди стали обрушиваться на Индию, не доходя до Африки - там возникла засуха, место тропических лесов заняла саванна и приматы вынуждены были или уйти в тропики (как шимпанзе) или научится прямохождению (как австралопитеки и сахелантропы).

Ура́л — горная система между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина более 2000 (с Пай-Хоем и Мугоджарами — более 2500) км, ширина от 40 до 150 км.

Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость). Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад). Уральские горы возникли на месте древнего океана [когда "схлопнулись" 2 материка и закрыли этот океан].

Этапы процесса от образования Индостана до образования Гималайских гор.

За 55 миллионов лет кора сжалась до 2500 км [от какой ширины?], а Индия повернулась на 45° против часовой стрелки относительной северо-запада Гималаев. Сейчас процесс образования Гималайских гор еще не завершился. Индийская плита продолжает продвигаться со скоростью примерно 7 см в год — и скорость роста Гималаев составляет сейчас несколько миллиметров в год.

|

Основные типы горных пород при разломах:

|

Восточно-Африканский разлом - крупное рифтовое образование рельефа в Восточной Африке, простирающееся от северной Эфиопии до центрального Мозамбика. Пересекает и дробит Восточно-Африканское плоскогорье. Восточно-Африканский рифт является составной частью Европейско-Африканского сквозного тектонического пояса — тектонической структуры планетарного масштаба, протягивающейся по направлению рек Камы, Волги, через складчатые области Кавказа и Анатолии в рифтовую долину реки Иордан, далее в область Красного моря и рифтовых озёр восточной Африки.

Ряд учёных связывает с Великой рифтовой долиной начальные этапы эволюции человеческой ветви гоминид.

Отделение Африканской тектонической плиты от Аравийской является продолжением распада суперконтинента Гондвана и началось около 30 млн лет назад. Пространство рифта начала заполнять вода и образовалось Красное море. Разлом на севере Африканской плиты начал формироваться 22–25 млн лет назад. Происходило длительное развитие поднятия Восточной Африки, связанное с Кенийским рифтом, который открывает расположенные несколько севернее Килиманджаро вулканы Карисимби и Кения.

Первоначально, 20 млн лет назад, данная область была охвачена трещинным вулканизмом: через трещины и каналы в земной коре изливались лавы, сформировавшие базальтовые щиты и плато.

Около 6 млн лет назад на месте расчлененных эрозией щитов выросли первые вулканы. Тогда впервые открылся рифт, и ранние вулканы располагались на дне и бортах его долины.

Период бурного вулканизма южнее озера Натрон приходится на временной интервал с 5 до 2 млн лет назад. В это время сформировалось нагорье с кратером Нгоронгоро и всеми основными конусами, сохранившимися и по сей день. Извержения проходили по гавайскому типу, а значит, сопровождались медленными излияниями жидких лав. По мере роста рифта происходила смена поколений слоистых стратовулканов. Во время формирования внутририфтовых сводов в их пределах возникли гигантские щитовые вулканы, включая хорошо известный Нгоронгоро. Эти процессы приходятся на интервал от 3 до 1 млн лет назад. И только на одном из заключительных этапов формирования рифтовой долины появился Килиманджаро. Становление нагорья закончилось незадолго до начала ледниковой эпохи, примерно 1 млн лет назад.

Сегодня Африканская тектоническая плита продолжает находиться в процессе расщепления на две протоплиты - Нубийскую и Сомалийскую - со скоростью 6-7 мм в год. Через 3—4 миллиона лет геологи ожидают прорыв Красного моря через хребты, окружающие Афарскую котловину.

Через 10 млн лет по всему разлому на протяжении 6000 км Восточная Африка (Сомалийская плита) отделится от основной части континента, превратившись в остров, который двинется к Аравийскому полуострову. При их столкновении образуются горы, а Красное море удлинится в 3 раза и начнет превращаться в океан.

Разлом Сан-Андреас (San Andreas Fault) - линия соединения двух из 12 тектонических плит - Североамериканской (на которой покоится большая часть этого континента) и Тихоокеанской (поддерживающей большую часть побережья Калифорнии). Эта полоса протянулась от побережья к северу от Сан-Франциско до Калифорнийского залива и уходящая в глубь земли примерно на 16 км. Многие калифорнийские крупные городские центры построены вдоль этой трещины в земной коре, 1050 км которой проходят по территории США. В так называемых «плавающих зонах», где перемещение плит происходит относительно свободно, накапливающаяся энергия высвобождается в тысячах мелких толчков, практически не наносящих ущерба и регистрируемых лишь самыми чувствительными сейсмографами. Другие же участки разлома (т.н. «замковые зоны») кажутся совершенно недвижимыми из-за плотной прижатости плит - там перемещений не происходит сотни лет. Напряжение постепенно нарастает, пока наконец обе плиты не сдвинутся, высвобождая в мощном рывке всю накопившуюся энергию. Тогда происходят землетрясения с магнитудой не менее 7 по шкале Рихтера, подобные разрушительному Сан-Францисскому землетрясению 1906 года, которое привлекло к разлому Сан-Андреас внимание всего мира. По прогнозам, в ближайшие 50 лет Калифорнии грозит серьезная катастрофа. Предполагается, что землетрясение с магнитудой 7 по шкале Рихтера произойдет на юге Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса. Оно может причинить ущерб на миллиарды долларов и унести 17 000-20 000 жизней, а от дыма и пожаров могут погибнуть еще 11,5 миллиона человек [!]. |

Некоторые термины структурной геологии:

Литосфера представляет собой мозаику неоднородных по размеру, составу и строению плит. Швы между ними это наиболее слабые места, через которые эпизодически происходит извержения магмы и гидротерм. Своего рода это дыхательные пути планеты. Через них осуществляется обмен веществ и энергии между внутренними и внешними ее сферами. По границам наиболее крупных плит время от времени происходят мощные выбросы энергии, что определяет в целом тектонический режим Земли и основной рисунок ее геологической и геоморфологической структуры. Но и по границам более мелких блоков земной коры происходит инфильтрация и диффузия легких погонов эндогенного вещества, при этом данный процесс может протекать длительно и внешне не заметно.

В пределах этих швов могут быть участки, отличающиеся разными относительными скоростями и знаками тектонических движений. Граничные зоны между ними имеют линейный характер. Это могут быть разломы, флексурные перегибы, ступенеобразные сбросы (структурные террасы). Глубина заложения их может достигать нескольких десятков километров. В рельефе они проявляются через гидросеть, как эрозионные врезы, речные долины, надпойменные террасы. Проявляются они и через повышенную сейсмичность. Кроме того, при наличии газовых эманаций такие линейные структуры могут стать геопатогенными зонами.

Синеклиза (от др.-греч. συν — «вместе» и ενκλισις — «наклонение»), сводовое опускание поверхности кристаллического фундамента поверхностных плит, имеющий в плане неправильно округлые или овальные очертания (до нескольких сотен, иногда более тысячи километров в поперечнике) и глубину обычно до 3—5 км (реже больше).

Синеклизы развиваются длительно (сотни миллионов лет), со сравнительно небольшим изменением контуров; мощность осадков и полнота разреза возрастают к центру синеклизы и убывают к периферии, где разрез характеризуется обилием перерывов в осадконакоплении. Синеклизы нередко развиваются над авлакогенами, часто состоят из отдельных впадин, осложнённых валами.

Синеклизы:

Антеклиза (от др.-греч. κλισις — «наклонение») — обширное пологое поднятие слоёв земной коры в пределах платформ (плит), являющееся противоположностью синеклизы. Антеклизы имеют неправильные очертания. Размеры их достигают многих сотен километров в поперечнике. Наклон слоёв на крыльях измеряется долями углового градуса. Антеклизы развиваются длительно, в течение ряда геологических периодов. Вследствие этого в сводовых частях мощности осадочных толщ уменьшены, нередко отсутствуют целые серии, развитые в сопредельных синеклизах. Фундамент платформы здесь залегает на небольшой глубине и иногда даже выступает на поверхность.

Примеры антеклиз на Русской плите: Волго-Уральская, Воронежская (к ней приурочены железные руды Курской магнитной аномалии.), Белорусская; на Сибирской платформе — Анабарская.

Ключевые слова для поиска сведений об исследовании складок и разлоиов литосферы:

На русском языке: структурная геология, изучение складок земной коры, исследование разломов литосферы,

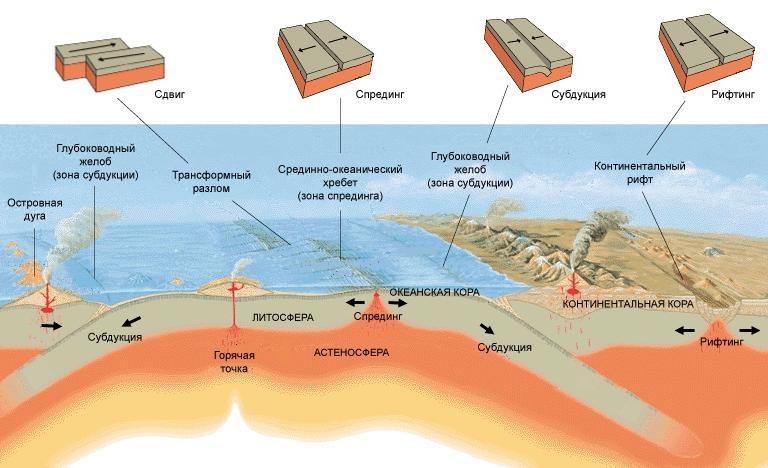

литосферные деформации, пояса складчатости, нарушения океанического дна, сдвиги горных пород, диастрофизм, субдукция, спрединг,

тектоно-магматические эпохи, тектонические этапы, трансгрессии, регрессии, геократические и талассократические фазы,

орогения, складчатообразование, горообразование, тектогенез, тектонические структуры;

На английском языке: crust deformations.

|

|

|