|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

Разделы страницы об этногенезе, праязыке, миграции и языковой дивергенции банту:

На основании лингвистических соображений Дж. Гринберг полагал, что народы банту изначально были расселены на востоке нынешней Нигерии и в Камеруне (долина реки Бенуэ) - т.е., включали прародину бантоидных языков (к которым относятся и языки банту), которая, по предположению Гринберга находилась в бассейне среднего течения реки Бенуэ. Сама река Бенуэ, протекая с северо-востока на юго-запад, впадает в Нигер около города Логоджа в центре Нигерии. Исследования английского лингвиста М. Гатри показали, что центром распространения языков Банту была область, простиравшаяся от устья реки Конго на восток до озера Занзибар, в пределах которой намечалось деление на 2 группы диалектов. В ещё более отдалённые времена языки Банту имели связь [генетическую, ареальную?] с языками атлантической группы, распространёнными ныне в пределах Гвинейской Республики, Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи (португальской) и Сенегала. Антропологически население лесных районов бассейна Конго резко отличается от народов, населяющих области Великих озёр, по цвету кожи, росту и наличию прогнатизма, хотя и те и другие говорят на языке Банту. По культуре население западной части бассейна р. Конго ближе к народам северного побережья Гвинейского залива, говорящим на языках других языковых групп, чем к народам восточного побережья Африки, принадлежащим к той же языковой группе Банту, что и народы Конго. [Не с бассейна ли Амазонки их предки приплыли?] |

|

|

|

||

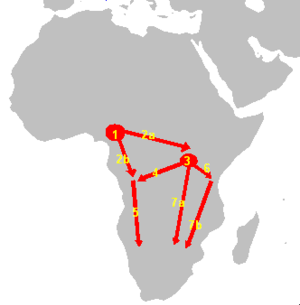

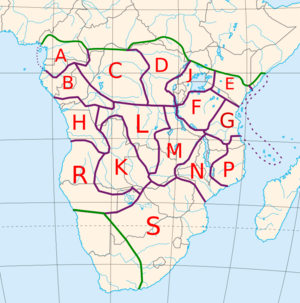

| Первая волна миграций народов банту | Вторая волна миграций народов банту | Зоны языков банту (из Википедии) |

Ряд исследователей полагает, что банту расселялись в первую очередь вдоль западного берега континента, по западной границе тропических лесов, а меньшая по размеру группа отправилась на восток по северному краю лесов, а затем повернула на юг. Западная группа сформировала своеобразное «ядро» в низовьях Конго, миграции из которого и способствовали заселению саванн и возвышенностей Восточной Африки.

Другая теория предполагает, что северный путь миграции был главенствующим и что достаточно большая группа банту позже переселилась из района Великих Африканских озёр, образовав «конголезское ядро» (или слившись с ним), из которого и происходило заселение Восточной и Южной Африки.

Ко времени эпохи раннего железа относится один из этапов этногенеза народов Африки — движение банту и начало их расселения по всей Центральной, Восточной и Южной Африке. Этот процесс, по мнению многих исследователей, был довольно тесно связан с переселениями многих народов из Сахары к югу, юго-востоку и юго-западу, потеснивших прежних насельников сахельской зоны. В тот период значительную часть Западного и Центрального Судана занимали, по-видимому, родственные народы, близость происхождения которых до сих пор прослеживается в их языках.

Время и пути миграций народов банту во многом еще не ясны, вызывают споры и требуют уточнения. Однако благодаря совместным усилиям ученых многих специальностей (историков, археологов, лингвистов) может быть нарисована приблизительная картина расселения банту. Используя данные своих наук, а также палеоботаники, климатологии и т. д., они высказали целый ряд гипотез, которые в целом могут быть сведены к следующей картине.

Первый бурный рост населения в Африке, вызванный неолитической революцией, происходил на незначительной территории, ограниченной Сахарой. Он еще не оказал серьезного влияния на другие регионы континента. Однако последующее распространение земледелия в степи Судана (предположительно III—II тыс. до н. э.) и связанное с ним второе резкое увеличение населения Африки прямо коснулось негрских народов Западного и Центрального Судана. Границей этой второй фазы были экваториальные леса и болота долины Нила.

В I тыс. до н. э. негроидное население суданской зоны состояло из земледельцев железного века. Данные лингвистики и антропологии довольно убедительно свидетельствуют, что районом, где лежала прародина народов банту, заселивших всю Центральную, Восточную и Южную Африку, могли быть только Камерун и Нигерия. Их переселения были направлены к востоку, в обход труднопроходимых девственных лесов бассейна Конго.

Согласно исследованиям Я. Вансины, сопоставление прабантуской лексики (особенно касающейся земледелия и керамики) с археологическими данными о распространении керамики и таких видов сельскохозяйственной деятельности, как производство пальмового масла и выращивание ямса (но не злаков), позволяет определить, что миграция банту из Западной Африки началась после появления земледелия и глиняной посуды в этом регионе. Археологические данные указывают, что это случилось не позднее 3000-2500 г. до н. э., и этим временем обычно и датируют начало миграции банту. После переселения прабанту в степные районы Камеруна их язык обогатился дополнительной земледельческой терминологией и лексикой, связанной со скотоводством (разведением коз и коров), рыболовством и судостроением.

Хронология миграции банту:

Удивительно, что железный век в Африке начался практически одновременно с железным веком в Европе. Ведь железо распространилось в Европе после Троянской войны и крушения Хеттской державы, в которой секрет его производства был известен от кавказских халибов - первооткрывателей железа. К нило-сахарским народам технология производства железа попала, вероятно, из Эфиопии и Египта. А в Египет когда и от кого - от победителей хеттов или от самих хеттов?

Также вызывает удивление факт, что первой сельхозкультурой прабанту был ямс - сельскохозяйственное растение, впервые культивированное в Америке [!] и затем распространившееся в Океании. Добавим сюда удивительное фонетико-морфологическое сходство языков банту с южноамериндскими и полинезийскими - открытость слогов (CVCV) и префиксацию как способ словоизменения и словообразования!

Закон Ганда - явление падения плозивного согласного при контакте двух слогов с наличием носового и плозивного.

Закон Да́лян — явление диссимиляции согласных двух соседних слогов, характерное для многих банту языков (зоны F). Впервые обнаружено Э. Далем в языке ньямвези. Закон Да́ля имеет свои особенности в разных языках банту. В языках, имеющих аспирированные согласные, закон Да́ля проявляется следующим образом: если в каждом из двух соседних слогов содержатся аспирированные согласные, то согласный предшествующего слога теряет аспирацию и озвончается, например ньямвези dathu (вместо thathu) ‘три’, gathi (вместо khathi) ‘середина’. В языках, не имеющих аспирированных согласных, закон Да́ля означает запрет на реализацию у согласных соседних слогов тождественных значений признака звонкость/глухость. Общим для всех языков банту, в которых имеет место закон Да́ля, является наличие среди согласных, подверженных действию этого закона, велярных смычных.

Число согласных, вовлечённых в круг его действия сфера его действия в рамках слова и направление его действия различны в разных языках банту. В одних языках действию закона Да́ля подвергаются только велярные смычные k и g (гусии, курия), в других — также дентальные смычные t и d (руанда) или фрикативные (γ в кикуйю) и т. д., ср. в гусии: go-ika ‘приходить’, но ko-ruuga ‘варить’; в кикуйю: ko-ruγa ‘варить’, но γo-teŋera ‘бежать’; в руанда: utu-gabo ‘мужчины’ (уменьшит.), но udu-hambi ‘маленькие количества’. В одних языках банту диссимиляция согласных имеет место в любых двух соседних слогах: как внутри корня, так и на стыке корня и служебных аффиксов, например ньямвези: ‑dathu ‘три’, ‑id-ikha ‘отвечать’ (< ‑itha ‘звать’). В других языках банту закон Да́ля имеет место только на стыке морфем, например гусии na-minyok-ire ‘я побежал’, но na-minyog-ete ‘я бежал’. Для большинства языков банту характерен регрессивный характер диссимиляции согласных, однако встречаются также случаи прогрессивной диссимиляции.

Закон Куньяма - явление падения носового 2‑го слога при соположении слогов, включающих носовые и палатальные.

Правило Ма́йнхофа (закон Майнхофа) — явление ассимиляции согласных в первом из двух соседних слогов, характерное для банту языков северо-восточного ареала (зона E). В 1892 К. Т. Уилсон отметил в языке ганда некоторые особенности сочетаний назальных фонем. В 1913 К. Майнхоф дополнил их данными суахили, а также языков бемба, зарамо, шамбала, тонга, сото и сформулировал суть явления: если за сочетанием в первом слоге назального со звонким согласным во втором слоге снова имеет место сочетание назального с согласным или один назальный, то от первого сочетания остаётся лишь назальный; Майнхоф назвал это «законом ганда»,

Африканист К. М. Док обнаружил эту закономерность в языке ламба и назвал явление «законом Майнхофа» (Meinhof’s law). А. Э. Мееюссен, в силу определённой ограниченности проявления данной регулярности, заменил термин «закон» на менее общий и абсолютный термин «правило» и уточнил выводы для сочетаний назальных в ганда: 1) назальный, который сохраняется, — долгий (ср. ‑bumb- ‘оформлять’ > mmumba ‘я оформляю’), 2) ассимиляции подвергаются согласные b, l/r, (y), g, но не d, j (-lum- ‘кусать’ > nnumma ‘я кусаю’).

Выводы, сформулированные для правила Ма́йнхофа, реализуются в разных языках по-разному. Так, в ками, матумби, ньиха, ньямвези, таита М. п. действительно лишь для одного-двух слов; в кикуйю и ниламба вместо долгого появляется краткий назальный; в центральных банту (бемба, ламба, луба, табва) исключение сводится к наличию глухого, а не звонкого согласного в качестве компонента сочетания; в болиа это правило распространяется лишь на палатальные согласные с единственным назальным во второй позиции. В языке ши ассимиляции подвергается смычный дентальный d (danbi ‘деревянная тарелка’ > nnaambi ‘деревянные тарелки’). В северо-западных банту отмечены лишь отдельные случаи реализации М. п., а в юго-западном ареале оно вообще не имеет места.

Реконструкция прабанту в общих чертах была намечена Мейнхофом - основателем немецкой африканистической школы.

Для прабанту, как и для большинства современных языков, была характерна сильная тенденция к открытости слога. В праязыке существовала, вероятно, оппозиция по долготе у гласных (ср. *p?d- 'царапать' и *p?ad- 'ссориться'). Именные корни имеют преимущественно форму CV(V)CV (также возможны односложные корни и неприкрытые слоги), для глагольных корней типична структура CVC, однако поскольку глагольные суффиксы имеют в основном структуру VC, а глагольные словоформы обязаны иметь в конце так называемый «конечный гласный», для словоформ характерны открытые слоги.

В прабанту существовали также неприкрытые слоги: в корнях часто за счет выпадения звуков в более ранний период; структура V характерна также для именных префиксов и препрефиксов («аугментов»). Существовал слоговой назальный согласный, присутствовавший, в частности, в префиксах классов IX и X; в современных языках также существуют слоговые назальные, отражающие сочетания типа «назальный + гласный»: ср. прабанту *mu-ntu 'человек' и суахили m-to. Во многих языках существуют слоговые назальные префиксы первого лица единственного числа: они восходят к прабанту *ni- ["я"].

Прабанту реконструируется как тоновый язык.

В прабанту реконструируется система из 23 именных классов:

|

В племенных названиях народов банту в самых разных зонах часто попадаются созвучные названия, например:

Это приоткрывает завесу над древнейшими названиями бантусских племён до их выделения из прабанту-общности.

Также смотрите библиографию по бантуистике.

Ключевые слова для поиска сведений по праязыку банту:

На русском языке: прабанту, бантуский праязык, прото-банту язык, происхождение народов банту, прародина предков банту;

На английском языке: Proto-Bantu.

|

|

|