|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

Южно-индийские алфавиты на основе письма Брахми распространены на юге Индии и обслуживают не только языки южно-дравидской группы, но и индоарийской - сингальский язык). Разделы страницы о кадамбских абугидах Южного Индостана:

Большинство рисунков с образцами письменности на этой странице взяты с замечательного сайта AncientScripts.com (ныне, к большому огорчению, недоступного) с согласия его автора Лоуренса Лоу, а также с местами еще более обширного сайта Omniglot.com с разрешения его автора Симона Эйджера. |

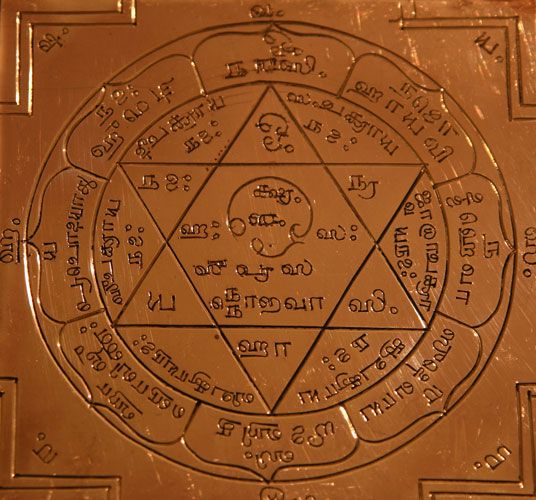

Алфавит грантха образовался из брахми в начале 5 века (немного позже гупты и кадамба). Грантха (там. கிரந்த ௭ழுத்து,санскр. ग्रन्थलिपि) — алфавит, распространённый в южной Индии до XVI века нашей эры. Предположительно является одной из ветвей эволюционировавшего письма брахми. Сама грантха заметно повлияла на формирование письменностей малаялам, телугу, тамильской, сингальской и других. Вариант письма использовался паллавами и получил название паллава-грантха. Хотя в наши дни санскрит почти всегда записывается на деванагари, в тамилоязычных частях южной Индии Грантха использовалась для записи санскрита вплоть до XIX века. В начале XX века она стала заменяться на деванагари (в религиозных и научных текстах) и обычным тамильским письмом. |

Используется примерно с 12 века для языка малаялам, принадлежащий к южной ветви дравидийских языков (также как тамильский и каннада). Больше других похож на грантха. |

Используется примерно с 7 века для южнодравидийского тамильского языка. |

Используется примерно с 7 века для индоарийского сингальского языка на острове Цейлон.

Сингальское письмо сходно с южноиндийскими системами письма; оно развилось из южной разновидности брахми — грантха. Близкие к современным формы алфавит принимает с IX–XI вв. Для сингальского письма характерно разделение всех графем на два подкласса: базовый набор (śuddha siṃhala ‛чистый сингальский’) и добавочный; вместе они называются «смешанный сингальский» (miśra siṃhala). «Чистый» алфавит содержит все необходимые графемы для записи классического сингальского (элу), описанного в классической грамматике Сидатсангара (XIII в.), поэтому он также называется eḷu hōḍiya ‛алфавит элу’. Более того, при добавлении графем для передачи заимствованных f и š/z «чистый» алфавит является адекватной репрезентацией фонемного состава разговорного сингальского языка. Остальные символы, включаемые в полный набор, нужны для передачи заимствований из санскрита и пали. Особенностью сингальского письма является наличие особых знаков для передачи гласных æ и ǣ и кратких e и o. В согласных выделяются знаки для преназализованных («полуносовых») согласных, отсутствующих в других индоарийских языках, кроме мальдивского. Формы гласных диакритик и вирамы меняются в зависимости от формы согласной графемы; имеется пять основных типов начертаний. |

Батакское письмо (surat batak) — письменность, используемая для записи батакских языков на севере индонезийского острова Суматра. Батакское письмо произошло из абугиды для языка кави, а та, в свою очередь, - от письменности грантха (южноиндийского потомка брахми). По другой версии, батаки заимствовали свою письменность у соседнего, более развитого малайского народа минангкабау (письмо пассемах или каганга, также - "реджанг и лампонг" или "ренчонг и лебонг"), которое, как раз, и восходит к кави.

В большинстве батакских сообществ лишь священники и вожди могли использовать батакское письмо. Оно применялось главным образом в магических текстах и календарях. После прихода на батакские земли европейцев — немцев и голландцев, батакское письмо наряду с латиницей преподавалось в школах. На этом алфавите печатались учебные и религиозные материалы. Тем не менее, после Первой мировой войны европейцы прекратили печатать книги, написанные батакским письмом. В настоящее время эта письменность используется лишь в декоративных целях.

Писали батаки на тонких бамбуковых дощечках или свиных костях, связанных веером. Слова отделялись специальным знаком \. Начало абзаца иногда выделялось знаком ⊰. Батакским письмом особым ритуальным языком, отличающимся от разговорного, записаны «пустахи» – священные книги местных шаманов («дукуны», «дату»). Сохранились немногочисленные хроники-генеалогии 18-19 вв. – «Паратингкиан бандар ханопан» об основании княжества Силоу потомками небожительницы Путри Хиджоу (Зеленой принцессы) и родословная одного из каро-батакских племен – «Пустаха Гинтинг».

Известны записи плачей андунг-андунг и мифические песни биланг-биланг. Батаками записаны космогонические мифы о создании земли богиней Си-Бору-Деак-Перуджар, произведения волшебного эпоса с отголосками санскритских веяний: «Си Малин Деман», «Раджа Хонас Мандаилинг», «Волшебник с железными волосами» и «Колдун из Ангкола». Батакские мифы связывают письменность с царством мертвых душ – Бегу, где на вершине седьмого неба восседает бог Мула-Джади. Перед его домом стоит дерево Джамбубарус, на листьях которого записана судьба каждого человека.

На странице с находками необычных надписей имеются образцы батакских надписей.

Ключевые слова для поиска сведений по южноиндийским абугидам на основе письма Грантха:

На русском языке: южно-индийская письменность грантха, грантхские потомки, полуслоговые азбуки Цейлона,

алфавит малаялам, тамильский полуалфавит, сингальская абугида;

На английском языке: South-Indian abugida Grantha.

|

|

|