|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

Руны — письменность древних германцев. Употреблялась с I—II по XII век на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X—XIII век в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна вплоть до XIX века [как и венгерские руны - ровы]. После принятия христианства в странах Северной Европы руны как письменность были постепенно вытеснены латиницей. Графика рун (без округлостей и горизонтальных линий) указывает на дерево как изначальный материал для письма (деревяные плашки со знаками упомянуты уже в «Германии» Тацита). Однако, все известные старшие рунические надписи выполнены на металлических и костяных предметах (оружие, украшения), а также памятных камнях. [Оно и понятно - от дерева ничего не осталось. Кстати, любопытно, что названия "бука" и "книги" (англ. book) в германских языках - однокоренные. И от них в славянские языки пришло слово буква.] Древнейшие рунические надписи: на фибуле из Мельдорфа (Шлезвиг, предположительно 1-я пол. 1 в.), на костяном гребне (о. Фюн, 2-я пол. 2 в.) и на наконечнике копья из Эвре-Стабю (Норвегия, ок. 200 г.). |

Разделы страницы о рунических алфавитах германцев и кельтов (футарках и огамах):

Также смотрите информацию о орхоно-енисейской азбуке (древне-тюркских рунах) и, возможно, родственных "руниках" - иссыкской, алано-булгарской, секельской (древневенгерской).

Большинство рисунков с образцами письменности на этой странице взяты с замечательного сайта ancientscripts.com по личному разрешению его автора Лоуренса Лоу (к сожалению, сайт теперь доступен только в веб-архиве).

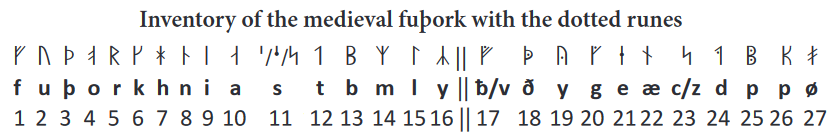

Состав алфавита и начертания рун с течением времени менялись. Различают старшие, или общегерманские, руны (до 9 в., 24 знака) и развившиеся из них младшие, или скандинавские, руны. Известно около 350 старшерунических надписей (преимущественно в Шлезвиге, Ютландии и на Скандинавском п-ове, но также в др. районах Европы: рог из Галлехуса в Ютландии (см. илл. к ст. Германцы), фибула из Шарне (Франция), оставленные, вероятно, готами кольцо из Петроасы и копьё из Ковеля (Польша) и др.) и свыше 4 тысяч младшерунических надписей. С 6 века (есть также находка в Англии, датируемая 2-й пол. 5 в.) модифицированные виды рунического письма распространяются в Англии и Фризии (на территории современных Нидерландов и Северной Германии). В Англии особый вариант письма (англосаксонские руны – до 33 рун) вышел из употребления к 10 в. Среди памятников: Рутвельский крест с фрагментами текста аллитерационной поэмы «Видение о Кресте», ларец Фрэнкса (см. илл. к ст. Великобритания). В Скандинавии на протяжении 7–8 веков совершается постепенный переход к младшему руническому письму, число рун сокращается до 16 знаков [!]. Младшерунический ряд существует в двух основных графических вариантах: коротковетвистом (в бытовых рунических надписях на деревянных стержнях, костях животных и т. д.) и полноветвистом (на мемориальных каменных стелах, получивших широкое распространение в 10–11 вв. прежде всего в Швеции (около 3,5 тыс. памятников)). Среди позднейших (11–12 вв.) модификаций этого письма в Скандинавии – «пунктированные» (с точками) знаки для различения звонких и глухих согласных [ведь количество рун неоправданно сократилось], а также имевшие узколокальное распространение «бесстволые» («хельсингские») [произошли от «короткоствольных»] и «дальские» руны; дополнительные знаки, отражающие фонетическую систему скандинавских языков. Вероятно, уже с 9 в., но особенно интенсивно в 12–15 вв. руны использовалось в повседневной жизни средневековых городов Норвегии и Швеции (Тронхейм, Берген, Сигтуна, Лёдёсе и др.) наряду с латиницей. Старшие и младшие руны различаются как по функциям, так и по языку. Их язык, отличающийся большим единообразием и архаичностью, не может быть отождествлён ни с одним конкретным древне-германским языком [!]. Высказывалось мнение, что он является особым типом общегерманского койне (Э. А. Макаев). На самом деле, это "общегерманское койне" выглядит как наречие прагерманского языка. И сам алфавит Футарка по набору фонем идентичен фонетике германского праязыка: гласные - a ae e i o u; сонорные - j w, l r, m n ng; согласные - b d g z, p t k s, f th h. Старшие руны, видимо, применялись, в основном, в магических целях (ср. готское rūna ‘тайна’, древневерхненемецкое rūnōn ‘шептать’). Особую роль в надписях играют собственные имена и сакральная лексика, не всегда поддающаяся истолкованию. Встречаются надписи, состоящие из отдельных рун или воспроизводящие целиком рунический ряд. Младшерунические надписи являются памятниками древне-скандинавских языков. Это, главным образом, мемориальные надписи на камнях (часть включены в орнамент звериного стиля Урнес), состоящие из нескольких фраз, в ряде случаев версифицированных. |

Древнейшая руническая надпись времени приблизительно смены эр начертана на кубке из Фелингена (Vehlingen) на нижнем Рейне. Иллюстрация взята на сайте "Ancient Scripts" (C) Lawrence Lo. |

Готские рунические надписи — небольшое число надписей на готском языке, выполненных рунами (старшим футарком) и найденных на территории, где в III в. н. э. засвидетельствовано проживание готов (вельбарская и черняховская культуры). В связи с ранней христианизацией готов христианский готский алфавит полностью вытеснил среди них руны к середине IV века. Существует около десятка подобных надписей, из которых только три широко признаны как однозначно готские: золотое кольцо из Пьетроассы с посвятительной надписью, найденное в составе более крупного клада в румынских Карпатах, и два наконечника, на которых, вероятно, написано «имя» оружия, один из которых найден в украинских Карпатах, а другой — в восточной Германии, недалеко от Одера. (Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Готские_рунические_надписи ) Иллюстрация взята на сайте "Ancient Scripts" (C) Lawrence Lo. |

Англо-саксонские руны состояли из 33 знаков (к ощегерманскому алфавиту были добавлены новые знаки, помещенные, в основном, в конце). Названия: feah (скот, имущество, деньги?), u:r (тур), thorn (?), o:s (?), ra:d (езда, дорога?), ce:n (), gyfu (дар), wynn (пастбище, удача, радость), haegl (город?), ny:d (нужда?), i:s (лед), zhe:r (год), eoh/eow (?), peordh (лошадь), eolx (?), sigel (б. солнце), ti:r (?), beorc (?), eh/eoh (?), ing (?), man (человек), logu (вода, ложе?), daeg (день), e:pel (имущество), a:c (?), aesk (спроси?), y:r (твой?), e:ar (ухо?), ior/iar (?), weordh (?), calc (?), sta:n (?), ga:r (). Иллюстрация взята на сайте "Ancient Scripts" (C) Lawrence Lo. |

Швеция – «медвежий угол Европы». Впервые христианство проникает сюда в 9 в. вместе с посланцем папы монахом Ангсаром. До этого он потерпел неудачу в Дании. Но лишь в 11 в. шведский король Улоф Шётконунг крестился. Окончательно же язычество было ликвидировано в Швеции лишь в 12-13 вв. при короле Сверкере Старшем.

Малые руны использовались в Скандинавии с V-VII по XIII-XV века.

Почему-то здесь нет гласных [ Иллюстрация взята на сайте "Ancient Scripts" (C) Lawrence Lo. |

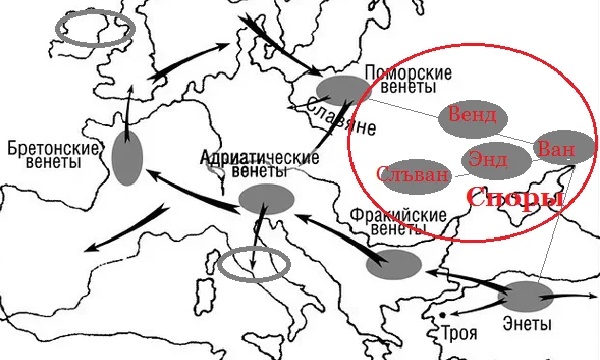

На многие именно датские (и некоторые шведские) руны больше всего похожи руны "вендские" (также венедские или мекленбургские), которые пока считаются подделкой. Однако, имеются свидетельства немецких средневековых историков о наличии своего письма у западных славян в X-XII веках. Эти руны обнаруживали с 17 по 20 век от Польши и Чехии до Прибалтики, Белоруссии и Смоленска. Исследователи польских образцов считали, что они состоят из 18 или 23 рун. На приведённом рисунке представлены 21 вендская фонема из 18 разных рун. Бросается сходство с рунами Скандинавии. Вендские A и O схожи со второй датской A, B - со шведской B, D - с датско-шведской Th. Вендская G/K идентична датско-шведской K, I - I, L - L. M идентична именно датской M (в отличие от большинства других германских рун, и, причём, похожа на иберскую M), N - идентична шведской N. R идентична почти любой другой германской R (именно эта руна наводит на мысль о северно-италийском происхождении футарка). Вендские S и T идентичны датским S и T (обе, как в футарке, в отличие от шведского T). Вендская U похожа на руну U всех разновидностей футарка и идентична англо-саксонской C. Вендская Х/Ъ очень похожа на датскую H (шведская более упрщена) и англо-саксонскую Io. Вендская Ц/Ч идентична второй датской R, но фонетически как-то мало связана. Происхождение руны U вызывает вопросы - может из перевёрнутой лат. U? Или из гр. П? Ведь взяли же англо-саксы лат. P для передачи W. Кстати, у венетов и в алфавите из Мегрэ, как раз, U передавался ка Λ (перевернутое V). |

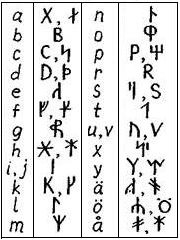

Дальские руны (далекарлийские, даларнийские) – позднейшая модификация общегерманских рун. Возникли в 18 в. [довольно поздно - в конце эпорхи использования германских рун] в шведской исторической области Даларне (Далекарлия; Дала-Ерне, что на реке Далельвейн в лёне Коппарберг) и Харьедален. Дальские руны были округлы [для обычного письма, а не выцарапывания на деревянных дощечках] и располагались в порядке латинского алфавита, а не футарка. В дальский рунический алфавит добавлены буквы, совсем не характерные для рун футарка – с, v, x, а также знаки, передающие особенности шведской речи – y [ü], ä, ö, å. [Причём, были добавлены латинские буквы в дополнение к имеющимся руническим: C, D, K, P, S, V. Так что, не сразу латиница победила руницу, как это было и с готской азбукой Ульфилы и со славянской глаголицей.] До 20 в. в Даларне встречались люди, умеющие читать руны. |

Хельсингские (хелсингландские) руны – имеют самую простую форму среди всех известных рунических рядов. Происходят из короткоствольных рун (см. младшие руны), возможно влияние огама. Это специальный шведский вариант северных рун без стволов, поэтому они еще называются «бесствольные». Шведские надписи датируются 11 в. По мнению О. фон Фризена, изобретены в области озера Мелар. Руны названы так по имени исторической области Хельсингланд (Hälsingland) в центральной Швеции (эта область граничит с провинцией Даларна, где были в ходу дальские руны). Расшифрованы эти руны были в 17 веке натуралистом, профессором математики и астрономии в Упсала Магнусом Николаи Цельлсиусом (1621-1679). Исследования ученого позже были уточнены и усовершенствованы его сыном Олофом. Хельсингские руны имеют разное положение к основной линии (как в огаме) и делятся знаком (i) на два разряда по 7 знаков. Уже Цельсий предполагал, что левый ряд – это более старые знаки. Иногда хельсингские руны имеют клинообразную форму. |

Руны вписываются юникодом. Там, где отсутствует юникод - помещается картинка рунического символа.

| # | Звук | Огам. | Древн. | Гот. | Англ. | Дат. | Шв.-норв. | Дальск. | Готен. | Пункт. |

| Первый огамический ряд | ||||||||||

| 1. | ||||||||||

| 2. | ||||||||||

| 3. | ||||||||||

| 4. | ||||||||||

| 5. | ||||||||||

| 6. | ||||||||||

| 7. | ||||||||||

| 8. | ||||||||||

| Второй огамический ряд | ||||||||||

| 9. | ||||||||||

| 10. | ||||||||||

| 11. | ||||||||||

| 12. | ||||||||||

| 13. | ||||||||||

| 14. | ||||||||||

| 15. | ||||||||||

| 16. | ||||||||||

| Третий огамический ряд | ||||||||||

| 17. | ||||||||||

| 18. | ||||||||||

| 19. | ||||||||||

| 20. | ||||||||||

| 21. | ||||||||||

| 22. | ||||||||||

| 23. | ||||||||||

| 24. | ||||||||||

С 9 века младшеруническое письмо проникло вместе со скандинавами на Русь. Топография и хронология рунических надписей здесь отражают распространение и деятельность варягов. Древнейшие надписи – деревянный стержень со строфой аллитерационного стиха (Старая Ладога, нач. 9 в.) и 4 амулета с магическими надписями (два из Старой Ладоги, два с Городища под Новгородом, 10 в.) – типичны для Восточной Скандинавии.

К 9–10 вв. относятся рунич. граффити на дирхемах из кладов Восточной Европы и о. Готланд. В 11–12 вв. география распространения рунических надписей расширяется (Новгород, Суздаль, Звенигород Галицкий, городище Масковичи на территории совр. Белоруссии и др.), однако многие надписи обнаруживают следы деградации [?] и не поддаются прочтению.

Ещё раньше, по-видимому, использовались на территории восточных славян готские руны.

Все исследователи, независимо от того, каких взглядов они придерживаются на происхождение рунического письма, едины в том, что руническое письмо, возникшее не позже II–III вв. н.э., явилось продолжением и переработкой одного из южноевропейских алфавитов [италийских или греческих]. (Взято из Макаева-2002)

Палеографы С. Бугге и О. фон Фрисен полагали, что руническое письмо возникло скорее всего на основе греческого курсива у готов в районе Черного моря примерно в III в. н.э. и вместе с мощной культурной экспансией, исходившей с юга со II в. н.э. и проходившей восточным путем на север, распространялось постепенно среди различных германских племен.

С. Бугге высказал предположение, более подробно развитое О. фон Фрисеном, что передатчиками и распространителями рунического письма среди германских племен были герулы. Основанием для этого служило в основном слово erilaR ‘мастер рунического письма’, встречающееся на нескольких рунических надписях, которое данные исследователи сополагали с именем самих герулов.

Оставляя в стороне подробный анализ всех слабых пунктов теории С. Бугге–О. фон Фрисена (таковой содержится в работе Ф. Аскеберга «Скандинавский Север и континент в древности»), следует указать на то, что основной недостаток теории С. Бугге–О. фон Фрисена заключается в том, что древнейшие рунические надписи, найденные в Дании и Норвегии, относятся к концу II и началу III в. н.э., в то время как знакомство готов с эллинистической культурой юго-восточной Европы произошло лишь после овладения готами Ольвией примерно в 236 г. н.э. Естественно, что должен был пройти известный промежуток времени, в течение которого руническое письмо смогло распространиться в Дании и Норвегии. Таким образом, сами рунические надписи свидетельствуют против данной теории.

Известной модификацией теории С. Бугге - О. фон Фрисена явилась гипотеза Ф. Аскеберга, согласно которой руническое письмо возникло у готов в районе устья Вислы во II в. н.э. под влиянием латинского алфавита.

Гипотеза Аскеберга, являющаяся компромиссом между теорией С. Бугге–О. Фрисена и теорией Л. Виммера, не менее уязвима в своей положительной части [оба опровержения ниже не верны]: отодвигая под давлением ранних находок рунических надписей возникновение рунического письма ко II в. н.э., Аскеберг исходил из наличия значительного культурного центра в районе Вислы в I–II вв. н.э., ибо, по его мнению, изобретение рунического письма явилось огромным культурным достижением, предполагавшим высокий уровень культуры в той среде, где оно возникло. В то же время учёные не располагают соответствующими данными [ой ли?] о наличии такого культурного центра в районе Вислы, на что было со всей определенностью указано археологами (E. Moltke. Er runeskriften opstået i Danmark? «Fra Nationalmuseets Arbeidsmark 1951». København, 1951, стр. 47–56.).

He менее уязвимо также положение Аскеберга о том, что готы создали руническое письмо под влиянием латинского образца во II в. н.э. Это положение плохо согласуется с тем, что те же самые готы в IV в. н. э. создали готский алфавит под влиянием греческого алфавита. Ведь если готы уже располагали традицией создания рунического алфавита под влиянием латинского образца, то следовало думать, что они создали бы свой собственный алфавит, который, по всей вероятности, унаследовал некоторые рунические знаки на основе латинского, им уже знакомого, а не греческого алфавита [именно так и было - в готском алфавите, который создал Ульфила, он хотел прервать преемственность с "языческими" рунами, но, тем не менее, добавил туда ряд букв на основе этих рун]. Тем самым гипотеза Аскеберга не может претендовать на удовлетворительное решение вопроса о происхождении рунического письма.

Почему бы и нет - культура I-II веков торговых мореходов венедов (и сменивших их западно-славянских поморян-вендов) была высокоразвитой, и свои руны у вендов были. Так что тут не прав автор [Макаев Э.А., 2002] - гипотеза Аскеберга вполне обосована. Кроме того, она обьясняет, почему именно у поморских славян появились руны, причём, ещё не известно, кто у кого их позаимствовал - славяне у германцев или наоборот.

Общим для теории происхождения рунического письма Л. Виммера, X. Педерсена, М. Хаммарстрёма и К. Марстрандера является предположение о том, что руническое письмо возникло у одного из южногерманских племен в I–II вв. н.э.

Сложность выведения рунического письма из латинского заключается в том, что лишь некоторые руны имеют прямое соответствие в латинском алфавите. Таковы F R H I T B u L, сравниваемые с F, R, H, I, T, В, V [но перевёрнутое, чего в латинице не было, но было в других северо-итлийских азбуках, например, в венетском], L [в его арохаичном виде как Г]; три руны — X [g], P [w], M [e] — имеют графическое сходство с латинскими буквами (X, P, M), но имеют совершенно иное значение; остальные руны — Q (þ), A (a), K (k), N (n), J (j), P (P), $ (ė), Y (z, R) [как в венетском], S (s), M (m), 5 (ng), o (o), D (d) [похоже на венетскую D и немного на древненумидийскую S и южносемитскую Θ, из которой, видимо, произошли этрусское и малоазийские F ("восбмёрки") — несводимы к латинскому алфавиту [это не точно - S и M очень похожи]. Тем самым теория Виммера лишается доказательной силы, и следует признать, что теория Марстрандера–Хаммарстрёма, связывающая руническое письмо с североиталийскими алфавитами, в настоящее время является наиболее обоснованной из всех предложенных теорий. [На самом деле, это утверждение не корректно, т.к. ни один из северо-италийских алфавитов также не полностью покрывает графику футарка.]

В данной теории вплоть до настоящего времени остаются невыясненными два вопроса:

Ещё менее вероятно возникновение рунического письма в Дании, как это недавно пытался обосновать Э. Мольтке. Указывая на то, что руническое письмо не могло возникнуть в ближайшем соседстве с limes Romanus (т. e. у какого-либо южногерманского племени. — Э. M.), ибо здесь процесс романизации протекал прямым путем и был всеобъемлющим, а для того, чтобы руническое письмо могло возникнуть и сохранить свое своеобразие, требовалась известная дистанция от Римской империи, Э. Мольтке пришёл к выводу, что очагом возникновения рунического письма вполне могла быть Дания. Подобное предположение кажется ему реальным, ибо оно удовлетворяет следующим требованиям:

Еще С. Бугге, как бы предвосхищая гипотезу Э. Мольтке, указывал на то, что «руническое письмо, безусловно, не могло впервые появиться в Дании или в Скандинавии, ибо, как это признается многими исследователями и, притом, сразу бросается в глаза, руническое письмо связано с древними южноевропейскими алфавитами, особенно с латинским и греческим, или с обоими одновременно. Предположить, что в Дании связи с народом, употреблявшим южноевропейский алфавит, были столь тесными, что они повлекли за собой появление рунического письма — а это могло иметь место не позже III в. н.э., — мало вероятно. Эти связи надлежит, несомненно, искать в более южных странах, вблизи южных культурных центров».

И. Брёнстед также подчеркивает, что представляется мало вероятным, что Дания была центром распространения рунического письма. Таким образом, на уровне современного состояния рунологии можно полагать, что

Естественно возникает вопрос, каким путем распространялось на север вплоть до Скандинавии руническое письмо и какое германское племя было передатчиком рунического письма.

Далее, согласно многим исследователям, распространение рунического письма на север шло, скорее всего, двумя путями:

Что касается посредника в распространении рунического письма, то многие историки, начиная с С. Бугге, усматривают его в герулах, но сведений для этого пока не достаточно.

Думаю, более правильно называть рунические знаки Футарка не германскими, а кельто-германскими, поскольку в огамической тайнописи кельтских жрецов-друидов тот же порядок букв. Тем более, что, как считается, футарк произошел из этрусского письма, а с этруссками контактировали кельтские племена галлов, а не германцы, жившие севернее. Следовательно, скорее всего, футарк возник в кельтской среде и был заимствован германцами, которые, возможно, лишь отчасти изменили состав и произношение букв. При этом пока неразгаданной проблемой является последовательность букв в алфавите Футарк, многие названия которых германские. |

Рунологи предлагают 2 центра заимствования алфавита-прототипа - северный (Дания у Мольтке) и южный (рядом с римско-германским лимесом). Выскажу дополнительные соображения по каждому, но хочу заметить, что алфавит, послуживший прототипом рун германцев мог быть заимствован ими у промежуточного народа, который, как раз, и контактировал с народами или торговцами из Северной Италии - с кельтами, венедами, венетами, лигурийцами, а, скорей всего, с другим народом, чей алфавит еще не обнаружен.

Итак, предлагаю рассмотреть 4 зоны образования германского футарха - северную, южную и 2 комбинированных:

Источники Интернет по рунам германцев и соседних народов:

Основы рунологии как особой и самостоятельной дисциплины со своим кругом проблем, своим собственным объектом исследования и совокупностью своих исследовательских приемов были заложены в 70-х годах прошлого века датским рунологом Л. Виммером. В конце XIX и в первой половине XX в. рунология успешно развивалась и совершенствовалась усилиями многих исследователей, из числа которых могут быть названы С. Бугге, М. Улсен, К. Марстрандер, Т.Гринбергер, О. фон Фрисен, Э. Братэ, И. Линдквист, Э. Вессен, В. Краузе, X. Арнц, Лис Якобсен, Э. Мольтке, X. Андерсен.

Ниже приведена библиография по западно-европейским руническим надписям и истории народов, использовавших кельто-германские руны.

Рунические: Футарк | Огам | Сибиро-памирские | "Черты и резы" славянской земли | Фракийские (ситовские)

Порталы о письменностях | Реестр письменностей | Дешифровка текстов | Книги по исследованию письма

Ключевые слова для поиска сведений по руническим письменностям:

На русском языке: германские руны, руническая письменность, алфавит Футарк,

рунология, происхождение скандинавской руники, последовательность букв Футарха,

старшерунические надписи, младшерунический ряд, исследования рунологов, развитие европейской руницы;

На английском языке: Futhark, Futark, rune, runic, runnar, runal, runis, runology.

|

|

|